ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 「イノベーションに寄与した日本の発明」の紹介> 「QRコード」(株)デンソーウェーブ

ここから本文です。

「QRコード」(株)デンソーウェーブ

QRコードは、いまや目にしない日はないくらい生活になじんだ技術ですが、日本の自動車部品メーカーであるデンソーが発明したことは、あまり知られていません。日本発のイノベーションであるQRコード誕生の経緯と、普及の背景をご紹介します。

※QRコードの開発はデンソーの一事業部から始まり、その後デンソーウェーブに事業を移管しています。

図1 QRコード

自動車製造以外の新しい事業を創出せよ!

【きっかけや認識した課題】

QRコードは1994年に日本で誕生しました。当時はバブルが崩壊し、先行きが不透明な時代。自動車部品メーカーのデンソーは、自動車に加え新しい分野での事業を考えていました。

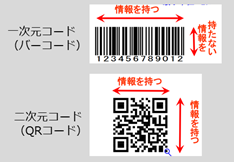

そこで目をつけたのが、二次元コードです。これまでのバーコードに代表される一次元コードは、線の太さによって情報を伝達していますが、記録できる情報量が英数字で20文字と少なく、またアメリカで誕生したものであるだけに、漢字が使えないという欠点がありました。

一次元コードは横方向にしか情報を持ちませんが、二次元コードなら縦方向にも情報を持たせられるので、大量のデータを記録することができます。 そこで、デンソーの技術者だった原 昌宏さん(現・デンソーウェーブ)は、一次元コードはいずれ限界が来ると予測し、高速で読み取れる二次元コードを開発しようと思い立ちました。

原さんの個人的な夢、それは、いつか自社の名前を世の中に広めたいということでした。デンソーは自動車部品メーカーであるため、自社製品のロゴが入った製品を街で見かけることはあまりありません。そこで世界に通用する二次元コードを通して夢を実現するべく、開発を決意したそうです。

図2 一次元コードと二次元コード

20年前の発明が今でもベスト!

【発明・デザインの具体的内容】

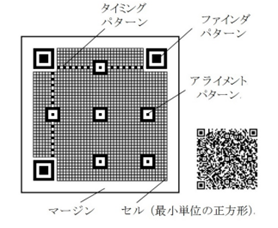

二次元コードを高速で読みとるためには、機械がコードの位置を正確に認識する必要があります。さらに、工場などでは様々な角度から読み取りが行われるため、コードの向き(上下、左右)も認識できなければなりません。

そのため発明者の原さんは、特徴的な模様(ファインダパターン)をコードにつけることで、機械が間違わずに読み取れるようにすることを思いつきました。

QRコードの3隅に、この特徴的な模様(ファインダパターン)を配置したことが、QRコードの最大の発明です。

これにより機械はコードの向き(上下、左右)とコードの領域を正確に、かつ高速で把握できるようになり、読み取り時間が同等でありながら、従来の一次元コードに比べて、約200倍もの情報を記録できる二次元コードが誕生しました。

このQRコードは20年以上前に発明されたものですが、いまでもQRコードを超える二次元コードは発明されていません。

図3 QRコードのファインダパターン

最後は力ずくで、黄金比を探しあてた!

【完成するまでの苦労】

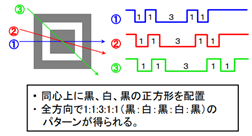

しかし、最初から簡単に現在のQRコードが発明されたわけではありません。機械が間違わずにQRコードを認識するための特徴的な模様(ファインダパターン)を考えることに、とても苦労しました。発明者の原さんは、機械が間違わない模様を常に考えていましたが、なかなかよいアイディアを思いつきませんでした。

悩みぬいた原さんは、自分の技術者の原点に戻ることにしました。

「悩むより行動を起こす。そうすると、失敗しても見えないことが見えてくる」。

原さんは、印刷されている文字、模様など、ありとあらゆる印刷物を調べて、出現頻度が極めて少ない模様を発見しました。

それは、白と黒の比率が1:1:3:1:1という黄金比率の四角模様。これをQRコードの3隅に置くことで、機械がQRコードを正確に認識できるようになったのです。また、1:1:3:1:1という白と黒の比率は、どんな方向から読んでも変わらないため、横からでも、斜めからでも簡単にQRコードを読み取れるようになりました。

図4 ファインダパターンの白と黒の比率

なぜ、QRコードはここまで普及したの?

【発明に対する産業財産権の寄与】

QRコードは、基本的性能が優れていることはもちろんですが、それ以外にも普及を後押ししたポイントがあります。それは、仕様をオープンにし、さらに、特許を誰でも自由に使えるようにしたことです。

本来、他人の特許を勝手に使うことはできませんが、デンソーが特許をフリーにしたことで、世界中の人が容易に、安心してQRコードを使えるようになりました。

その結果、これまでデンソーが考えていなかった用途でQRコードが使われるようになりました。飛行機会社がチケットにQRコードを採用したり、携帯電話会社が携帯電話でQRコードを読めるようにしたりと、様々な会社が次々とアイディアを出し実現することで、世の中にQRコードがどんどん普及し、多くのところで使われるようになったのです。

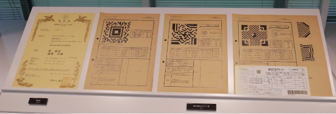

QRコードの特許証と試作当時のデザイン画

QRコードは無料だけど、会社は儲かるの?

特許とは、発明を公開することで社会を発展させていくもので、公開の見返りに20年間、その発明を独占できます。一方、商標は特許と異なり、更新すれば半永久的に独占使用できます。

そこでデンソーは考えました。「QRコードの特許は20年経つと切れるが、『QRコード』という商標はいつまでも使えるな」と。

デンソーは、QRコードが普及したタイミングで、活用する企業に対し、QRコードを使うときは、QRコードがデンソー(現・デンソーウェーブ)の登録商標であることを文章で表示してくださいと依頼しました。

商標は「この商標のついた商品はこの企業が作っています」ということを、商品を購入する人にわかりやすく伝えるもの。「QRコード」の商標とともに社名を表示してもらうことで、これがデンソー(現・デンソーウェーブ)の商標であることをPRすることにしたのです。

この依頼をQRコードが普及したタイミングで行ったことが功を奏しました。普及する前から「デンソー」の社名の表記を依頼していたら、企業はQRコードという商標を使うことを敬遠し、二次元コードという一般名称が普及していたかもしれません。

こうしてQRコードが普及するにつれ、様々な企業のカタログ、パンフレット、ホームページにデンソーの社名が載るようになり、知名度アップ、技術力のアピールなど抜群の宣伝効果につながりました。

QRコードが普及すると、発明したデンソーには、お客さまである多くの企業から困りごとの相談が寄せられようになりました。

デンソーはこれらの困りごとを「お客さまの貴重な声」としていち早く把握し、製品開発に活用。ライバル企業に先駆けて新しいコード読み取り機やサービスを提供することで、利益を上げています。

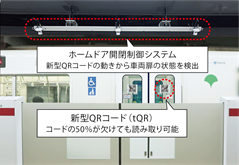

お客さまからの相談をもとに誕生した製品の一例としては、電車のドアにQRコードを表示し、ホームドアと連携させて開閉制御を行うシステムなどが挙げられます。

東京都交通局 電車ドアのQRコード

原さんだからイノベーションを起こせたの?

この日本発の画期的な発明は、原さんだからできたのでしょうか?

原さんは、「イノベーションは課題解決力ではなく、課題形成力。課題を見つけることがイノベーションに一番近いと思う。」と言います。

では、どうすれば課題は見つかるのでしょうか?

原さんが新入社員のときに上司に教えられたことは、「わからなかったら現場に行け」でした。課題は現場にしかない、そのため現場に行くと課題形成力が養われるためです。

とは言え、新入社員のころは、お客さまに呼ばれて現場に行くと、機械の不具合について謝ることが多かったので、現場に行くことは苦手に感じていました。

お客さまと話をすることが得意ではなかった原さんですが、上司と一緒に現場に行き、経験して、学んでいくうちに、課題を見つける重要性に気がつくようになりました。

原さんとQRコード

そのきっかけが、1つの失敗経験です。最初は技術志向だった原さん。技術的に良いものを作れば、世の中に広められると思っていました。

原さんは昔、OCRという文字を認識する装置の開発を行っていました。人間がバーコードを見ても、どんな情報が書かれているかわかりません。反対に、機械は文字を理解できません。もし機械が文字を認識できるようになれば、人間が理解できる情報を機械も理解することができるので、技術的にも面白いと思い、開発に着手しました。当時OCRでは、文字を上手く認識できないこともありましたが、その場合は人間が文字を読んで、手で入力すれば良く、実用に問題はないと原さんは考えていました。しかし、現場ではOCRで認識できない文字をわざわざ手で入力するという手間のかかる作業は敬遠され、使ってもらえなかったそうです。このとき、原さんは「重要なのは技術ではなく、ユーザー視点だ」と気づきました。逆に、ユーザーの困りごとを解決することができれば、最新の技術でなくてもものは売れるという経験を重ね、課題を見つける重要性を確信したそうです。

つまり、「課題形成力を身につけ、現場の課題を解決すること」は、イノベーションを起こす出発点なのです。

日本人が世界中で使われているインフラを作った!

【発明によってもたらされた効果】

例えば、コンビニエンスストアでお金を支払うとき、飛行機に乗るときなど、今では世界中でQRコードを使わない日はないと言っても言い過ぎではありません。

QRコードがないと、生活がとても不便になります。QRコードはもはや、生活に欠かせない情報インフラになっていると言えるでしょう。また、QRコードは低コストで導入することができるので、発展途上国でも活用しやすいという利点があります。

原さんからのメッセージ

失敗しても良いから、好きなことを一生懸命やるべき。

夢をもってやればいつかは叶う。

諦めずに、常に夢を追いかけて欲しい。

好きなことなら一生続けられる。

QRコード開発者 原 昌宏さん

株式会社デンソーウェーブ

エッジプロダクト事業部 主席技師

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

出典:株式会社デンソーウェーブ様からの受領資料

[更新日 2022年6月30日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁総務部総務課広報室 電話:03-3581-1101 内線2108 FAX:03-3593-2397 |