ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 「イノベーションに寄与した日本の発明」の紹介> 「食器洗い乾燥機」パナソニック(株)

ここから本文です。

「食器洗い乾燥機」パナソニック(株)

コロナ禍により、在宅時間と比例して家事時間も増加しました。※1

増えた家事時間を削減するために購入したい家電の第1位は「食器洗い乾燥機(以下「食洗機」)」とのデータ※1もありますが、日本における食洗機の普及率はいまだ30%以下。

この背景にある日本ならではの事情や、普及に向けての取り組みについて、食洗機のリーディングカンパニーであるパナソニック株式会社にお聞きしました。

食器洗い乾燥機

- ※1:【出所】パナソニック株式会社 2021年【家事に関するライフスタイル調査・第5弾】(外部サイトへリンク)

調査対象:関東(1都6県)・関西(2府4県)に在住の30〜49歳既婚男女 計1,346人

調査方法:インターネット調査

調査期間:2021年4月16日(金曜日)~4月20日(火曜日)

日本女性を家事労働から解放したい

【きっかけや認識した課題】

パナソニックでは、「社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与」するという創業者・松下幸之助による綱領が、現在も実践されています。

食洗機もその一環として、「日本女性を家事労働から解放したい」という創業者の強い思いから開発に着手し、1960年に日本第1号を発売しました。当時は、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が三種の神器と呼ばれた時代です。

創業者・松下幸之助による綱領

他社に先駆け発売されたパナソニックの食洗機初号機は、現在の洗濯機ほどもあるとても大きなものでした。

掃除機や洗濯機などと同様に、食洗機も家事の負担を軽減する目的で開発されましたが、欧米での70%以上の普及率に対して、日本ではなかなか普及していきませんでした。パナソニックによると、要因は2つあると言います。

1つ目は、欧米に比べて日本の住宅はキッチンが狭く、食洗機を設置する場所が確保できないこと。欲しいというニーズはあっても、物理的に置くことができないことが大きな要因です。あるデータ※2によると、比較的広さが確保できる一戸建て住宅での食洗機の普及率が35%程度なのに対して、民営賃貸住宅では10%以下となっています。

2つ目は、食洗機が生活必需品として認知されていないこと。食洗機はまだまだ贅沢品だと思われている他、食器を洗う機能に対して懐疑的な消費者の意識もあるそうです。

大きな食洗機初号機

- ※2:【出所】内閣府消費動向調査 耐久消費財普及率 (2020年)

60年にわたり小型化を追求

【発明・デザインの具体的内容】

パナソニックでは、1960年の発売以降60年以上にわたり、日本の住宅事情やライフスタイルに合わせた食洗機の改良を繰り返しています。

食洗機は、人間が熱くて触れない高温・高圧の水流を食器に噴射することにより、食器の汚れを落とします。このため、手で洗うよりもきれいに汚れを落とせると言われています。

食洗機を日本のキッチンに置けるようにするためには小型化が必須ですが、食器のサイズや量は変えることができないため、小型化すると食器を密に収納することになります。すると、高温・高圧の水流がすべての食器に行き届きにくくなくなり、食器の汚れが落ちなくなる可能性があります。

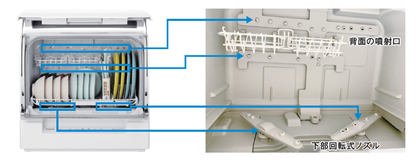

そこで、重要な役割を果たすのが、高温・高圧の水流を噴射するノズルです。 食洗機の中を覗いてみると、多数のノズルがあることがわかります。このノズルの形状や噴射口の角度などの工夫によって生み出される水流により、食器を密に並べても、高温・高圧の水流が食器の隅々まで届くようになり、きれいに洗うことができます。

また、かごを2段にすることで、より多くの食器を収納し洗えるようにしただけでなく、様々な形状の食器をセットできるような工夫も凝らしました。

このような様々な工夫を少しずつ積み重ねながら、日本のキッチンにも置ける小型食洗機の開発を進め、収納できる食器の点数を確保しつつ、本体奥行を約29cmまで薄くしたスリム食洗機(NP-TSK1)が誕生しました。

食洗機内部の多数のノズル

賃貸住宅での設置可能なスペースを調査

【完成するまでの苦労】

コンパクトなサイズの食洗機でないと日本のキッチンには置けないことが、商品開発における長年の課題でした。

そこで実際に賃貸住宅に居住するお客さま宅を何度も訪問し、ダミーの食洗機を置いて試してみました。単にダミーの食洗機がキッチンに置けるか否かではなく、調理の妨げにならないか、圧迫感がないかなど、お客さまの立場になり、最適なサイズ感や操作性、快適性について調査を続けたのです。

その結果、賃貸住宅のキッチンのシンク横に食洗機を置けるスペースは30〜40cmが多く、食洗機の本体奥行は29cm以下にする必要があることがわかりました。

実際に賃貸住宅を訪問し、キッチンの状況を確認した上で、使いやすいサイズを具体的な数値目標に掲げ、チーム内で共有を図りました。

食洗機を置けるスペース

洗浄力を落とさず、よりコンパクトに!

【完成するまでの苦労】

スリム化でノズルの配置が困難に

食洗機の本体奥行を29cm以下にするためには、食洗機を可能な限りスリム化し、長方形にする必要があります。 しかし食器を洗うために水を噴出させるノズルは回転するため、スリムな長方形の食洗機内でもスムーズに回転し、高温・高圧の水流が隅々まで行きわたるよう、ノズルの配置や水の出し方などのテストを何度も繰り返しました。

高い洗浄力と品質の確保

スリム化を実現しても、使用するときに食洗機の扉が邪魔になるようでは、快適に使用することができません。そのため、食洗機の扉は本体上部にスライドし、邪魔にならない仕組みになっています。

食洗機の扉は本体上部にスライド

一方、食洗機の扉には、高温・高圧の水が漏れないように密閉するという大切な役割もあります。

洗浄力を上げるためには高圧の水流が必要ですが、高圧にすると漏水の可能性も出てきます。水が漏れないように食洗機の扉の密閉性(シール性)を高めたい。なおかつ、扉の開閉の利便性は損なわないようにしたい。

この2つを両立させるため、扉と本体の隙間に高温・高圧の水流が当たらないよう、ノズル構造を工夫しました。

また、ノズル構造を変えることが他の機能に影響を与えるため、各機能がうまく連携するよう食洗機全体の性能を向上。このように様々な技術を凝縮して、洗浄力と使いやすさを兼ね備えたスリムな食洗機(NP-TSK1)が完成したのです。

ここには、60年以上にわたる開発の中で培ったパナソニック独自のノウハウが活かされています。

競合他社と切磋琢磨して市場を拡大

【発明に対する産業財産権の寄与】

パナソニックは、日本での食洗機普及率向上のために、多くの企業が市場へ参入することを望んでいますが、これは、各社が切磋琢磨して魅力ある商品を販売することで市場が広がり、ニーズが拡大し、より多くのお客さまに食洗機を使ってもらえるため。 市場を独占するのではなく、牽引する役割を担うというのがパナソニックの考えです。

競合他社と共に食洗機の市場拡大を図る一方、パナソニックは「事業の前に知財あり」というスローガンを掲げ、自社の強みはしっかり知財で守るという戦略のもと、食洗機の新機種を出すたびに10件程度の特許を出願しています。

特許出願のメインは、パナソニックの食洗機の3つの強みである、ノズルに代表される「洗浄力」、サイズに代表される「設置性」、かごや扉に代表される「使い勝手」に関するもの。差別化ポイントを知財で強化するという戦略の効果もあり、模倣品はまだないとのことです。

ゆとりだけでなく、地球環境にも貢献

【発明によってもたらされた効果】

食洗機が社会にもたらした効果は、人々を面倒な家事から解放し、ゆとり時間を創出しただけではありません。

昨今の環境変化から清潔性への関心も高く、パナソニックの食洗機は、食器を洗うだけでなく、除菌もしたいというニーズに応えています。

また、食洗機は水を循環して使用することや、まとめ洗いが可能なことから、人が手で食器を洗うよりも使用する水の量が少なく、スリム食洗機の場合、約6分の1※3の節水効果があると言われています。

日本における食洗機の普及率は、西日本が他の地域に比べて高いというデータがあるそうですが、これは西日本が過去に水不足で悩まされることが多かったため、節水できる食洗機の普及が進んだのではないかと考えられています。

今後も食洗機の使用が節水につながることを広く啓蒙しながら、食洗機を普及させることでSDGs・環境貢献につなげていきたいそうです。

- ※3:NP-TSK1(汚れレベル2)の場合

NP-TSK1の商品情報(外部サイトへリンク)

食洗機が日常に溶け込むようになってほしい

最後に、日本における食洗機の展望についてお聞きしました。

「目指すは一家に一台が当たり前の社会。例えば卓上食洗機なら食器かごに置き換わり、食事を終えて食器を食洗機に放り込んだら、いつの間にか食器がきれいになっている。この利便性を多くのご家庭で感じていただき、食洗機が日常に溶け込む存在になってほしいです」。

[更新日 2022年6月30日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁総務部総務課広報室 電話:03-3581-1101 内線2108 FAX:03-3593-2397 |