ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 「イノベーションに寄与した日本の発明」の紹介> 「微細藻類の培養技術」(株)ユーグレナ

ここから本文です。

「微細藻類の培養技術」(株)ユーグレナ

栄養問題、温室効果ガス・CO2による気候変動問題。世界的に関心が高いこれらの社会問題を解決することを目指す、ベンチャー企業のユーグレナ社。

世界で初めて微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の食料大量培養技術に成功した、ユーグレナ社の開発の歩みをご紹介します。

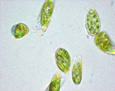

微細藻類ユーグレナ

18歳の少年がバングラデシュで栄養問題に触れる

【きっかけや認識した課題】

ユーグレナ社の社長である出雲さんは、大学1年生・18歳のときにバングラデシュで現地の栄養問題の現実を目の当たりにし、衝撃を受けました。この経験が会社を作る出発点です。

バングラデシュ訪問時の出雲 充社長

国連で働きたいと思っていた当時の出雲さんは、バングラデシュの貧困について知ってはいましたが、実際に現地へ行ってみると、お米は豊富にあり、食べることに困っているわけではなかったのです。問題は、炭水化物以外の野菜、肉、卵などがあまり摂取されておらず、人間の成長に必要な栄養のバランスが偏っている、ということでした。

しかし、新鮮な野菜や肉や魚を保存する冷蔵庫を持っているバングラデシュの家庭は少なく、国外からバングラデシュへ運ぶのは容易ではありません。国連をはじめ多くの機関が取り組んでいるにも関わらず、流通経路やコストの問題などから、バングラデシュの問題、栄養素の不足を解決できていなかったのです。

そこで出雲さんは、バングラデシュに持っていける、肉や野菜などのあらゆる栄養素がバランスよく含まれている「夢の食材」を探すことが、この問題の解決方法だと考えました。

それから大学の先生など数多くの人を訪ねて夢の食材を探し求めましたが、なかなか見つけることはできません。諦めかけていたときに、大学の友人から聞いたのが微細藻類ユーグレナ、すなわち「ミドリムシ」の話。その瞬間、出雲さんは雷に打たれたような衝撃を受けたそうです。その友人が、後にユーグレナ社の共同創業者となる研究者の鈴木健吾さんでした。

ユーグレナで栄養問題を解決する

【発明・デザインの具体的内容】

ユーグレナは、わかめなどと同じ藻類の一種で、理科の教科書でもおなじみの存在です。

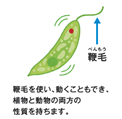

大きさは0.1mm以下と大変小さな単細胞生物で、体内に植物と同様に葉緑素を持ち、光合成を行います。また、鞭毛で光を求めて動くことができます。つまり、ユーグレナは、植物と動物両方の性質と栄養素を持っている生物なのです。ユーグレナには、人間が必要とするビタミン、ミネラル、アミノ酸など59種類もの栄養素が含まれているそうです。

「ユーグレナはまさに、バングラデシュを救う夢の食材だ」出雲さんは確信しました。

しかし、その当時、ユーグレナの大量培養に成功した人は誰もおらず、大量培養技術が確立されていなかったため、出雲さんは自ら会社を起こし、ユーグレナの大量培養技術を開発することにしました。

植物と動物両方の性質

微生物の混入が大きな壁

【完成するまでの苦労】

出雲さんはまず、アドバイスをもらうためにユーグレナの研究者を訪ねましたが、話を聞けば聞くほど、ユーグレナの大量培養がいかに難しいかがわかりました。

その理由は、培養中に他の微生物が入ってくると、栄養素が豊富なユーグレナはその微生物に食べられてしまうからです。これを専門用語で、コンタミネーションと言います。研究室の試験管の中でユーグレナを培養することは難しくありませんが、大量培養の施設でコンタミネーションを起こさずに培養することは非常に困難で、この技術を確立した者は当時、誰一人いませんでした。

出雲さんは、日本中のユーグレナの研究者に失敗した研究結果を尋ねて回り、ある考えにたどり着きました。

ユーグレナは、太陽光で光合成をするため、大量に培養するには日光があたる場所で培養する必要がありますが、屋外のプールのような施設では当然ながらたくさんの微生物が混入してコンタミネーションが起こります。

微生物の混入を完全に防ぐのは難しいと考えた出雲さんは、たとえ微生物が混入したとしても、他の微生物の生育が難しく、ユーグレナだけが生育できる環境を作ればよいのではないかと考えました。

培養液を酸性にすることで、他の微生物が育ちにくくユーグレナにとって育ちやすい環境を作ることに成功。ついに世界で初めて、食用ユーグレナの大量培養技術を確立しました。

大企業も世界中の研究者も成功しなかった大量培養に、ベンチャー企業であるユーグレナ社が成功したことは、大きな注目を集めました。

培養イメージ

「ミドリムシクッキー」がヒット

【完成するまでの苦労】

栄養問題を一気に解決する可能性を秘めたユーグレナの大量培養に成功し、商品化すれば必ず売れると信じていた出雲さん。

当時、一般の人にユーグレナ、つまりミドリムシを食べるという考えはなく、抵抗感を持たれることが予想できました。また、実際に、ユーグレナをアオムシのような虫と勘違いする人もいました。出雲さんは消費者の抵抗感を減らすために、「ミドリムシ」ではなく「ユーグレナ」という名称で商品を販売していました。ユーグレナは正式学名で、ミドリムシは日本での呼び名です。それでも、最初はなかなか売れませんでした。

転機が訪れたのは、2009年。日本科学未来館で「ミドリムシクッキー」を販売したことです。知的好奇心旺盛な人々が集まるこの場所で、あえて「ミドリムシクッキー」という名称で販売したのが功を奏しました。

社内には、「ミドリムシ」という単語を商品名に入れたら、マイナスイメージから商品が売れなくなり、会社の存続も危うくなるのではないかと真剣に心配する人もいましたが、珍しさから多くのマスコミに取り上げられ、さらにそれを見て興味本位で食べる人が増えていきました。アオムシと勘違いしている人の誤解も解けていき、ユーグレナの優れた点を広く宣伝することができたと言います。

特許出願する技術を戦略的に選択

【発明に対する産業財産権の寄与】

すでに100件以上の特許を出願しているユーグレナ社は、どのような知財戦略を持っているのでしょうか。

世界で初めて食用のユーグレナの大量培養に成功したユーグレナ社ですが、その培養技術については特許をほとんど出願していません。ユーグレナ社の大量培養技術には多くのノウハウが凝縮されています。技術を公開して特許権を得るよりも、技術を秘匿することを戦略として選んだといいます。

また、ユーグレナの培養は工場の中で行われるため、他社がユーグレナ社の培養技術を模倣したとしても、特許侵害の証拠をつかむことが難しいという点も、培養技術の特許を出願しない理由のひとつです。

一方、ユーグレナを粉末にして利用する発明については、多くの特許を出願しています。仮に他社が違法な方法でユーグレナ粉末を利用した場合、その会社の製品を購入して調べることで、ユーグレナ粉末が含まれているかを確認することができるので、このようなケースでは特許侵害の証拠を見つけることは比較的容易といえます。

こうした知財戦略は最初から明確に立てていたわけではなく、個々の発明を出願する際に検討を重ね、結果として現在のようなかたちになったそうです。

気候変動問題にも貢献

ユーグレナは栄養問題を解決するだけでなく、最近は気候変動問題の解決に貢献するバイオ燃料の原料としても注目されています。

ユーグレナは光合成を行う際に、温室効果ガスである空気中のCO2を取り込みます。ユーグレナ社は、この性質に着目。気候変動問題に貢献できるかもしれないと考えていました。

研究するうちに、ユーグレナは体内に軽油の性質に近い油を作ることがわかりました。油を作る特性は、他の微細藻類でも知られていましたが、ユーグレナが作る油は、グリセリンという副生成物を産出しないクリーンな油。現在はこの油を原料の一部としてつくったバイオ燃料が、ジェット機やバス、船などに導入が始まっています。

小さな微細藻類ユーグレナは、今や栄養問題のみならず、気候変動問題の解決にも役立つ可能性を秘めた大きな存在になりました。

ユーグレナの油を原料の一部としたバイオ燃料

出雲さんだからイノベーションを起こせたの?

この日本発のイノベーションは、出雲さんだから起こせたのでしょうか?

ユーグレナ社で知財を担当している嵐田さんはこう言います。「出雲は人の心をつかむ能力が優れています。人の話をよく聞き、自分の想いを全力で伝える。中でも、物事を瞬時に判断して断言し、それを実現するまで実行し続けるところが本当にすごいと思います。そんな出雲の言葉には説得力と信頼感があるので、ユーグレナ社のメンバーがそれを目標に頑張り、実現につなげることができるのです。」

ユーグレナ社では、日常の業務の中でも出雲さんから「まずやってみよう」とアドバイスがあります。

こんな出雲さんのエピソードがあります。一番最初に培養したユーグレナを粉末にしたとき、安全性を調べるために成分テストなどする前にもかかわらず、その場で食べてしまったとのこと。出雲さんの行動と熱意が、世界初のイノベーションを生み出す原動力になっているのかもしれません。

人と地球を健康にする!!

【発明によってもたらされた効果】

栄養問題や気候変動問題など、ユーグレナが解決に貢献できる社会問題はこれだけではありません。

ユーグレナには「パラミロン」という物質が含まれています。

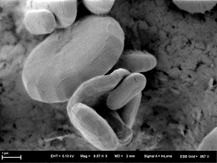

パラミロンとは、キノコ類などが持つβ-グルカンの一種で、ヘルスケア分野において活用が期待される機能性成分です。パラミロンの機能性に関する研究では、大腸がんの抑制、免疫バランスの調整、インフルエンザ症状の緩和、胃潰瘍症状の緩和などの成果が報告されており、今もさまざまな研究を続けているそうです。

出雲さんは、「人と地球を健康にする。」という目標を掲げており、ユーグレナ社が成長することが、人々の健康を支え、様々な社会問題の縮小および解決につながると信じています。

パラミロン (提供:青山学院大学 福岡教授)

知財担当・嵐田さんからのメッセージ

スタートアップ企業にとって重要なのは、コアとなる独創的な技術。

そこを信じてやってみること、そしてできるまで諦めないことが大切です。

「失敗しても死なない」が出雲の口癖です。

失敗しても何度でもやり直せばいいので、ぜひ様々なことに挑戦してほしいと思います。

[更新日 2022年7月1日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁総務部総務課広報室 電話:03-3581-1101 内線2108 FAX:03-3593-2397 |