ここから本文です。

Vol.48

広報誌「とっきょ」2021年3月25日発行号

みんなのギモン?

知財の効力の範囲を特許庁が判定!「判定制度」

知財の効力の範囲を特許庁が判定いたします

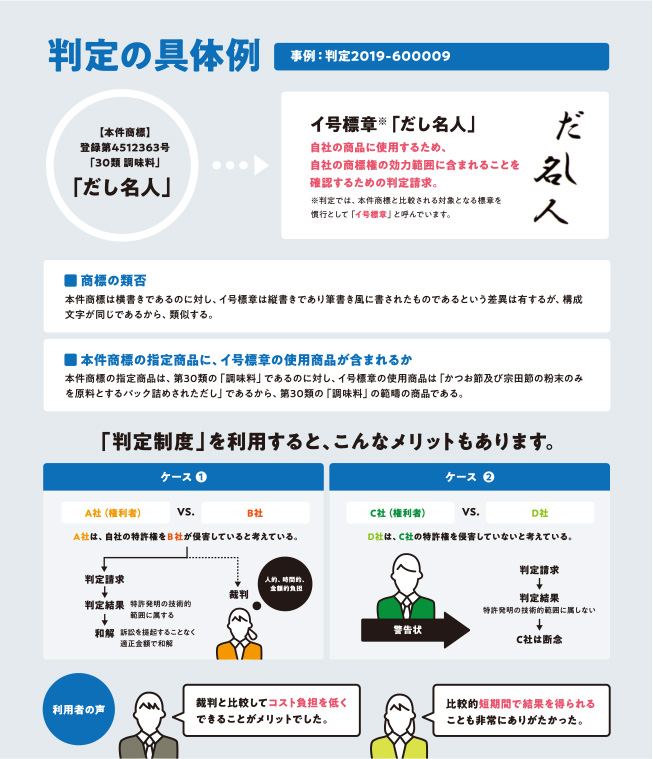

特許をはじめとして、意匠や商標など、折角知財を獲得しても、それが具体的にどの程度の範囲まで効果があるのか?そんな不安を抱く人も少なくありません。そこで、特許庁では、公平な立場で特許発明や登録意匠の範囲、商標権の効力の範囲等について、すばやく判定をいたします

判定制度ってなに?

特許発明や登録実用新案の技術的範囲、登録意匠やこれに類似する意匠の範囲、商標権の効力の範囲について、特許庁が判断を示します。判断は、中立・公平な立場で、すばやく(最短で3ヶ月)、安価に(特許庁への判定請求料は1件4万円)行います。なお、判定は行政サービスの一環であり、その結果に法的拘束力はありません

どういう場合に使うのが良いの?

自社の特許権を他社が侵害していると考える場合、又は、他社から、特許権を侵害していると警告状が来たものの、自社としては他社の特許権は侵害していないと考える場合などに、特許庁の意見を判定請求で聞くことができます。商品の模倣を防止するために、自社の商品に特許番号などを表示することがありますが、その際、実際に自社の商品が特許権の技術的な範囲に入っているか確認する場合にも利用できます。

特許庁でどうやって判断されるの?

判定の審理は、高度な専門性を有する3名の審判官からなる合議体により行われます。審理の結果は、特許庁の公的な見解として判定書に記載され、公報として公表されます。

判定では、当事者の主張にのみ基づくのではなく、当事者の主張が十分でない場合などであっても、職権により審判官の専門知識を反映した審理を行うことができるため、より真実に近い結果が得られることが期待されます。

結果をどんな風に使えるの?

判定書を、他社が実施している行為を中止させるための警告状の根拠資料として使うことができます。また、自社の行為を中止せよと警告を受けた場合の反論の根拠資料として使うこともできます。

また、当事者間で判定結果に従うとの契約を事前にしておくことで、判定結果が出れば、速やかで安価な紛争解決が図れます。

判定制度のポイントは2つ

- 1. 高度な専門性を有する審判官3名からなる合議体が、中立・公平な立場で判断。

- 2. 判定書は他社が実施している行為を中止させるための警告状の根拠資料として使用できる。

詳細はこちらからご覧ください

判定制度ガイドブック

審判制度ハンドブック(PDF:61,044KB)