ここから本文です。

Vol.57

広報誌「とっきょ」2023年8月8日発行

特許庁広報室がユーザー目線で全力取材

突撃!特許庁となりの部署

知的財産権を守るため約3000人の職員たちは日々どのような活動を行っているのでしょうか?

広報室が各部署を全力取材し、業務内容や最新の話題を伝えます。

今回訪れたのは審査第二部 運輸です。最新技術の特許審査を担う審査官たちは、常に知識のアップデートを重ね、未来を拓く発明と向き合っていました。

技術の専門家集団が特許化への道のりをサポート

特許出願された発明の審査をするのが、特許審査官の主な仕事。大きく審査第一部から第四部に分かれ、第二部に属する運輸は、ベビーカーからロケットまで幅広く乗り物の審査を担当します。人工衛星なども私たちのフィールドです。

所属する約30人の審査官は全員理系。機械系の専門知識を持つ人間が過去の経験や知見を生かして審査しているケースも多いです。審査は、特許として認めるか否かを判断する、技術の目利きのような業務です。法律や審査基準にのっとって公正公平に審査し、特許にできない理由を見つけたら「拒絶理由通知」という形で文書にします。それに対する出願人側の反論の機会もあり、例えば、「特許請求の範囲」の補正により過去の技術よりも優れた発明に位置付け直して頂いたものを、特許査定することもあります。特許か拒絶かという一回きりの判断にとどまらない出願人側との「キャッチボール」を経て、特許と認めた発明が社会に実装されるのを目にするのも審査の醍醐味です。例えば、鉄道のホームドアも、多く特許出願され審査対象だった頃を知っているので、駅に設置されている風景は感慨深いものがありますね。日常でも、街を走る自動車を見て手掛けている案件に似た技術がつい気になったり(笑)。

実際、航空宇宙分野は新しい技術が多く、キャッチアップし続ける必要があります。先行技術を漏れなく調査し的確に審査するために、複数の審査官で協議したり、学会聴講や工場見学に行ったり、常にアンテナを張って知見を深めています。

(審査第二部 運輸 主任上席審査官 西中村健一さん)

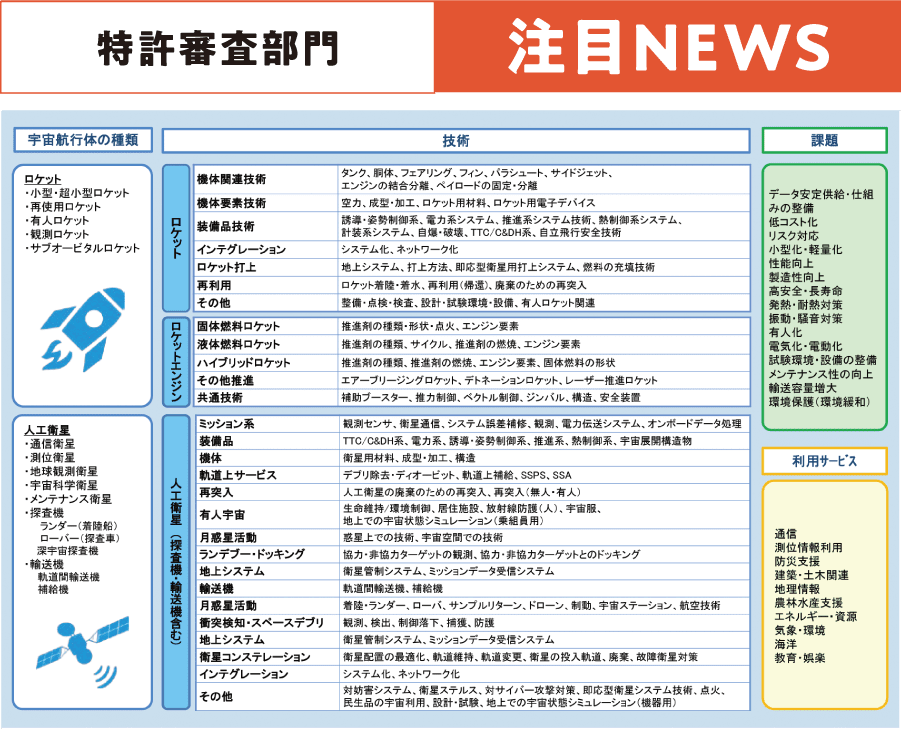

「宇宙航行体」の特許動向調査を公開中です

特許庁では注目度の高い技術テーマの特許出願動向等を調査して、結果を公表しています。令和元年には「宇宙航行体」を対象に調査を実施。技術トレンドや日本の研究開発の方向性が分かります。

令和元年度 特許出願技術動向調査結果概要 宇宙航行体/特許庁HP

気になる疑問Q&A

- Q国際特許分類の改正について教えてください。

- A各国特許庁が議論を進め毎年分類の新設等を行っています。

国際特許分類とは、世界共通で使用される特許の技術分類です。急速に増えている技術分野の状況に即し改正を行っており、2023年はB64U(無人航空機)などが新設されました。特許分析などにお役立てください。

- Q審査官の方に直接、質問や相談をすることはできますか?

- A電話応対や面接が可能です。

代理人を選定している場合は、代理人である弁理士を通じて、また代理人を選定していない場合は、出願人が直接、審査官に質問や相談することが可能です。質問や相談は、電話応対のほか、対面での面接やオンライン面接もあります。