ここから本文です。

特許審査官としての業務について

特許審査の流れ

1.発明内容の理解

発明内容の正確な理解が、特許審査の第一歩。 出願書類をしっかり読み、発明のポイントや背景を把握、理解します。技術的な専門知識はもちろん、新しいアイデア等、技術の新しい切り口を見抜く目も求められます。

発明内容の理解のイメージ

2.先行技術調査

庁内外の検索システムを用いて、特許文献や学術論文等のデータベースから過去に類似の技術がないか調査します。外国文献も対象ですから、英語等の語学力が求められます。実務を重ねながら検索スキルの向上に努めています。

先行技術調査のイメージ

3.特許性の判断・出願人とのやりとり

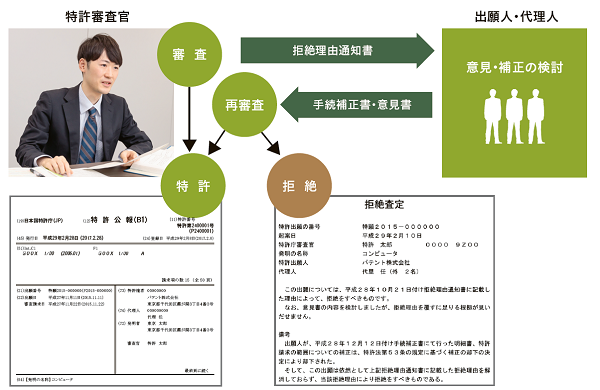

特許審査官は、出願された発明と、発見された先行技術文献との対比を行い、特許法・審査基準に基づいて、特許性の判断を行います。そして、特許性があると判断した場合は特許査定を、特許性がないと判断した場合はその理由(=拒絶理由)の通知を行います。

出願人は、拒絶理由通知に対し意見・補正等の応答を行い、これに対し、再度特許審査官は審査を行い、最終的に、特許査定、または拒絶査定を行います。特許となった出願には、特許証が交付されます 。

出願人・第三者の双方が納得する審査を行うためには、技術・法律の両専門知識に加え、高度な論理的思考が必要とされます。また、拒絶理由通知等は書面で行われるため、論述能力も必要とされます。

特許審査官と出願人とのやりとり

特許審査官としての業務についての問い合わせ先

- 特許庁 審査第一部 調整課 採用担当

- E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

- 電話:03-3581-1101 (内線3119)

03-3501-0738 (直通)

[更新日 2024年4月1日]