ここから本文です。

拒絶理由通知書等の記載様式に関する取組について

令和4年4月1日

特許庁

調整課

審査基準室・品質管理室

特許庁では、国内外の出願人・代理人にわかりやすい、統一された記載様式にしたがった拒絶理由通知書等を発信することで、出願人・代理人との意思疎通の促進を通じた、審査の質の向上に向けた取り組みを行っております(注1)。

この度、マルチマルチクレームの制限(注2)の導入に伴い、当該記載様式の見直しを行いましたので、お知らせします。

(注1)例えば、知的財産推進計画2014には次の記載があります。

| 審査官の意図がより良く伝わるように拒絶理由通知書等の記載様式の見直し及び文例の作成・充実化を図るとともに、面接等を活用することで、出願人との意思疎通を深める。(短期)(経済産業省) |

特段の事情がない限り、以下の記載様式の要点にしたがって、拒絶理由通知書等が作成されます。ただし、マルチマルチクレームに関する記載は令和4年3月31日以前にされた出願には適用されません。

なお、拒絶理由通知書等の記載様式のあり方については、より良い記載様式となるよう、欧米等主要特許庁の記載様式やシステム対応も勘案し、引き続き検討して参ります。

最初/最後の拒絶理由通知の記載様式の要点

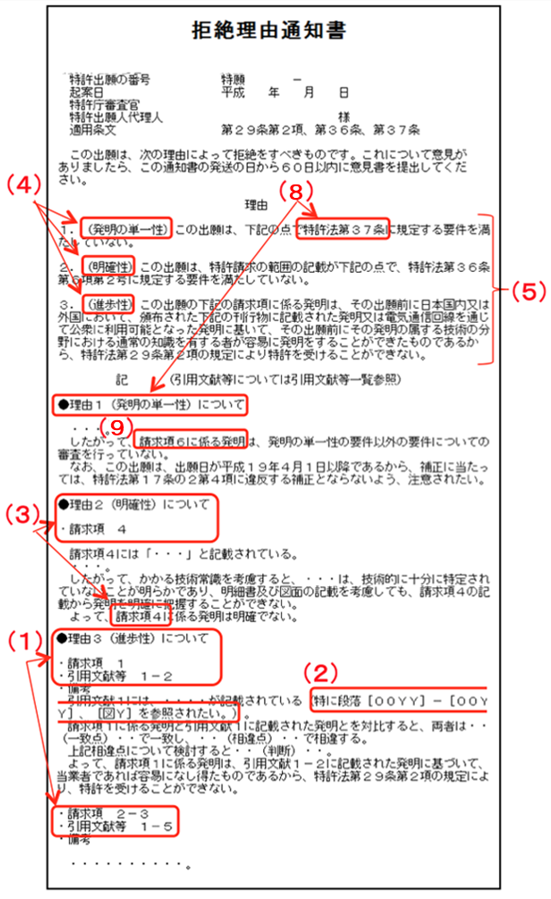

- (1) 文献等を引用して新規性、進歩性等の拒絶理由を通知する場合は、拒絶理由と対象となる請求項及び引用文献等との組合せを明確に記載します。

- (2) 文献等を引用して、新規性、進歩性等の拒絶理由を通知する場合は、引用文献等で特に参照すべき箇所を明確に記載します。

- (3) 記載不備が存在する場合は、明細書全体の記載不備等であって、請求項ごとに判断できない場合を除いて、拒絶理由と対象となる請求項を明確に記載します。

- (4) 条文の冒頭に拒絶理由の簡略表記(*)を記載します。

(例えば、第29条第2項の簡略表記として、「(進歩性)」のように条文の冒頭に記載します。この簡略表記部分を確認することで、拒絶理由の条文内容を容易に確認することができるようになります。)

| 条(項号)名 | 拒絶理由の簡略表記 |

|---|---|

| 17条の2第3項 | 新規事項 |

| 29条1項1号から3号 | 新規性 |

| 29条2項 | 進歩性 |

| 29条の2 | 拡大先願 |

| 36条4項1号(実施) | 実施可能要件 |

| 36条4項1号(省令) | 委任省令要件 |

| 36条6項1号 | サポート要件 |

| 36条6項2号 | 明確性 |

| 37条 | 発明の単一性 |

| 39条1、3項 | 先願 |

| 39条2、4項 | 同日出願 |

- (5)拒絶理由通知書は、適用した拒絶理由の条文を拒絶理由通知書の冒頭に列挙する形式で記載します。

- (6)マルチマルチクレームに係る委任省令要件違反の拒絶理由を通知する場合は、当該拒絶理由は他の拒絶理由よりも前に記載します。

(どの発明が第36条第6項第4号が委任する特許法施行規則第24条の3第5号(マルチマルチクレームに係る委任省令要件)以外の要件の審査の対象となるか明確に把握できます。) - (7)マルチマルチクレームに係る委任省令要件違反の拒絶理由を通知する場合は、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査を行っていない発明を明確に記載します。

- (8)発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する場合は、上記(6)の拒絶理由が存在するときは当該拒絶理由に続けて記載し、上記(6)の拒絶理由が存在しないときは他の拒絶理由よりも前に記載します。

(どの発明が発明の単一性の要件を満たし、第37条(発明の単一性)以外の要件の審査の対象となるか明確に把握できます。) - (9)発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する場合は、発明の単一性の要件以外の要件についての審査を行っていない発明を明確に記載します。

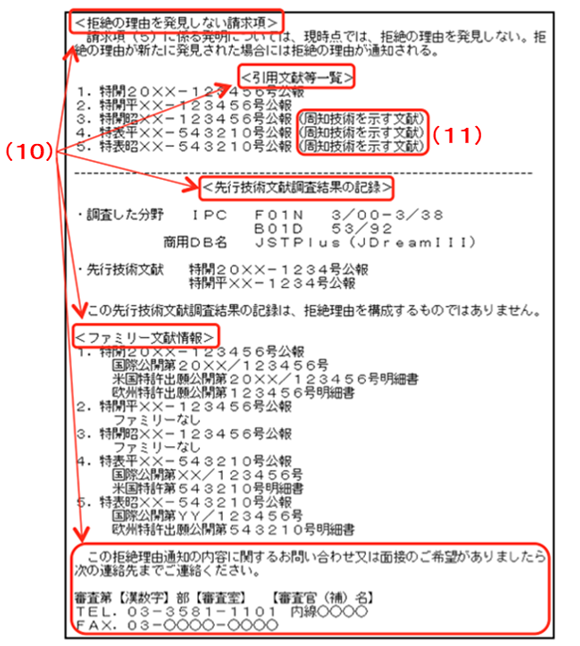

- (10)条文や拒絶理由の具体的内容に続いて、以下の各項目を拒絶理由通知書に記載する場合は、この順序で記載します(これらの項目が、拒絶理由通知書に常に記載される訳ではありません。)。

「拒絶の理由を発見しない請求項」、「最後の拒絶理由通知とする理由」(最後の拒絶理由通知書に限る)、「引用文献等一覧」、「先行技術文献調査結果の記録」、「ファミリー文献情報」、「連絡先」 - (11)周知技術を示すものとして引用した文献等(周知技術を示す文献としてのみ引用した場合)は、「引用文献等一覧」において、その他の文献等と区別できるように記載します。

- (12)2回目以降の拒絶理由通知書において初めて引用した文献等は、「引用文献等一覧」において、その他の文献等と区別できるように記載します。

記載様式の要点を反映した記載例(最初の拒絶理由通知書)

記載様式の要点に対応する箇所を赤枠で囲み、対応する記載様式の要点の番号を表示しています(拒絶査定の記載例についても同様に表示しています。)。

(注)最後の拒絶理由通知書の例は掲載しておりません。

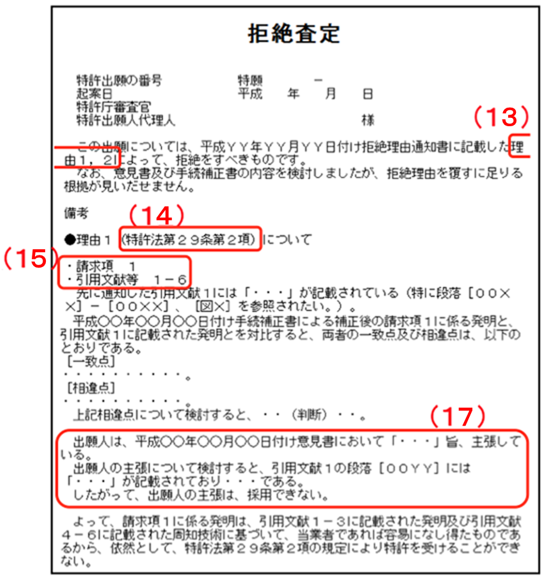

拒絶査定の記載様式の要点

- (13) 先の拒絶理由通知書で複数の拒絶理由を通知した場合は、拒絶査定本文において、解消されていない拒絶理由を明確に記載します。

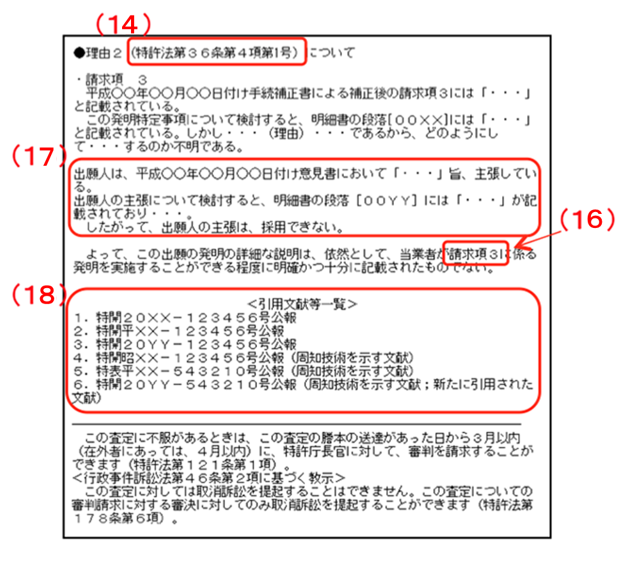

- (14) 解消されていない拒絶理由を条(項号)名で記載します。

- (15) 文献等を引用して新規性、進歩性等の拒絶理由が解消されていない旨を説明する場合は、対象となる請求項と引用文献等の組合せを明確に記載します。

- (16) 記載不備が解消されていない場合は、明細書全体の記載不備等であって、請求項ごとに判断できない場合を除いて、対象となる請求項を明確に記載します。

- (17) 意見書において争点とされている事項については、それに対する審査官の判断を明確に記載します。

- (18) 拒絶査定において引用した文献等は、「引用文献等一覧」として最後に記載します。拒絶査定において初めて引用した文献等(拒絶査定において初めて引用するのは、周知技術を示す文献に限ります。)や、周知技術を示すものとして引用した文献等(周知技術を示す文献としてのみ引用する場合)は、その他の文献等と区別できるように記載します。

記載様式の要点を反映した記載例(拒絶査定)

[更新日 2022年4月1日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線3112 FAX:03-3580-8122 |