ここから本文です。

3.よくあるお問い合わせと回答

Q1.今回の期間延長請求をオンラインで手続したいのですがひな形は入手できますか。

A.特許庁ホームページ「パソコン電子出願」の「パソコン出願ソフトのひな形ダウンロードページへ」から入手できます。

(http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/2_appl/2_hina/index.html(外部サイトへリンク))

Q2.期間延長請求書には何を記載するのですか。

A.現行の期間延長請求書の様式を使用し、【請求の内容】の欄に、合理的理由として、![]() 拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由、

拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由、![]() 拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由のいずれかを記載する必要があります。

拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由のいずれかを記載する必要があります。

Q3.在外者に対しては、今回の運用変更によって、合理的理由が要求される、手続の回数が増加する、実質的な料金の値上げとなる等、これまでの運用よりも、期間延長を請求する際の手続が複雑になると感じますが、このように運用を変更した理由を教えてください。

A.産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「特許制度の在り方について」(平成18年2月)における、「在外者と国内居住者との逆差別を解消するという観点から、在外者に対しても、応答期間の延長を認める合理的理由を求めるとともに、1回の請求による延長の期間を1月程度とし、最大3月程度まで延長できる運用とすることが適当である」という報告を受けて、1回の期間延長請求手続で1か月の期間延長を認めることとしました。このため、3か月の期間延長には3回の期間延長請求手続をしていただくことが必要です。

なお、料金につきましては、1通の期間延長請求書ごとに2100円の手数料が必要となるため、3通の期間延長請求書を提出される場合には、3通分の手数料が必要となります。

Q4.一度に3通の期間延長請求書を提出することができるとのことですが、期間延長請求書1通で3回分の手数料(6300円)を納付し、提出する期間延長請求書を1通とすることはできませんか。

A.産業構造審議会知的財産政策部会の報告書(Q3.のA.参照)にならって、1回の延長請求手続で1か月の期間延長を認めることとしたため、3か月の期間延長には3回の延長請求手続が必要となります。

Q5.出願人が在外者の場合に、「翻訳のため」を理由に3通の期間延長請求書を同時に提出しようと考えていますが、合理的理由の記載はすべて「上記事件について、手続書類の翻訳のため、提出期間を1ヶ月延長されたく請求いたします。」と記載すればいいのでしょうか。

A.電子出願ソフトを利用して同日に複数の期間延長請求書を提出する際には、システム上、まったく同じ文面の期間延長請求書を同日に提出することができません。そこで、【請求の内容】の欄を、「上記事件について、手続書類の翻訳のため、提出期間を1カ月延長されたく請求いたします。(○通目)」と記載していただくようお願いいたします(「○通目」の○の中には、1、2、3が入ります。)。

なお、同じ文面とならないような記載であれば、上記以外の記載でも構いません。

Q6.出願人が国内居住者の場合に、提示された引用文献が外国語で記載されていた場合には、その引用文献の翻訳のために期間延長は認められるのでしょうか。

A.認められません。産業構造審議会知的財産政策部会の報告書(Q3.のA.参照)にありますように、拒絶理由通知に対する応答期間の延長が認められる合理的な理由としては、国内居住者の場合、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由に限られます。

Q7.実施可能要件違反である旨の拒絶理由を通知され、本願発明が実施可能であることを示すために実験が必要となる場合に、当該実験をするためとの理由では期間延長は認められないのでしょうか。

A.認められません。産業構造審議会知的財産政策部会の報告書(Q3.のA.参照)にありますように、拒絶理由通知に対する応答期間の延長が認められる、実験に関する合理的な理由としては、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由に限られます。

しかしながら、審査官と出願人との意思疎通を図り、迅速・的確な審査の観点からその必要性を十分に考慮した上で、上申書等により書類を提出できるような機会を確保する等、柔軟に対応してまいります(「産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書「特許制度の在り方について」(案)に寄せられたご意見について」参照。(

Q8.出願人が国内居住者の場合であって、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験をするには1か月以上の期間を要する場合でも、さらなる延長は認められないのでしょうか。

Q8.出願人が国内居住者の場合であって、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験をするには1か月以上の期間を要する場合でも、さらなる延長は認められないのでしょうか。

A.国内居住者の出願人に対して、応答期間の延長を認める合理的理由がある場合に延長される期間は1か月となります。

しかしながら、審査官と出願人との意思疎通を図り、迅速・的確な審査の観点からその必要性を十分に考慮した上で、上申書等により書類を提出できるような機会を確保する等、柔軟に対応してまいります(「産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書「特許制度の在り方について」(案)に寄せられたご意見について」参照。

Q9.今般、国内居住者についても拒絶理由通知に対する応答期間の延長が認められることとなりましたが、期間延長請求書を提出することができる期間について教えてください。

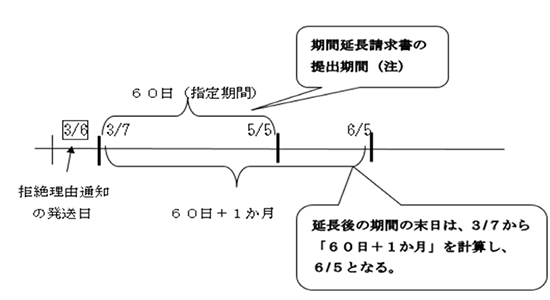

A.国内居住者が合理的理由に基づいて期間延長請求書を提出することができるのは、拒絶理由通知書により指定された期間内(末日が休日の場合は、その翌日)です。指定期間は、拒絶理由通知の発送日の翌日を起算日とした60日の期間であり、請求によって延長される期間は、指定期間の末日の翌日を起算日とした1か月の期間となります。

なお、請求によって延長される期間は指定期間と一体をなし、合計された一つの手続期間となるため、指定期間の末日が休日であっても、その休日の翌日が延長期間の起算日となります。つまり、その休日の翌日を指定期間の末日とし、さらにその翌日から1か月の延長期間が認められるものではありませんのでご留意ください。

例:出願人が国内居住者であるときの期間延長請求書を提出する場合

(注)期間延長請求書の提出期間の末日が休日の場合はその翌日となる。

Q10.在外者の出願人が期間延長請求書を1通ずつ提出する場合、2通目、3通目の期間延長請求書を提出できる期間を教えてください。

期間延長が認められる期間の末日の計算方法は今までの方法とは異なるのでしょうか。

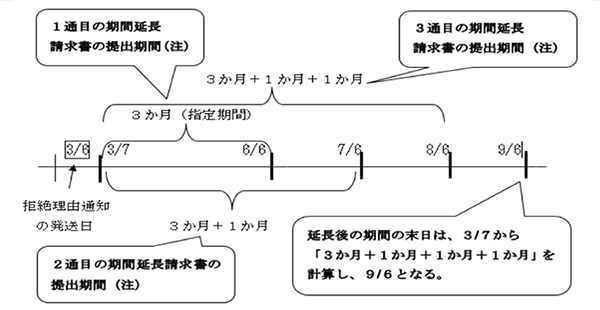

A.2通目、3通目の期間延長請求書は、それぞれ1通目、2通目の期間延長請求書により延長が認められた期間内に提出していただくことになります。

期間の末日の計算方法についてはこれまでと変わりません。拒絶理由通知書に対する指定された応答期間の末日の翌日から、延長期間を計算します。なお、延長期間の末日が休日の場合は、その翌日が期間の末日となります。つまり、1通目、2通目の期間延長請求書により延長が認められた期間の末日が休日の場合、その翌日が延長期間の末日となり、2通目、3通目の期間延長請求書を提出することができます。ただし、上述のように延長が認められた期間の末日が休日であっても、当該末日の翌日が2回目、3回目の延長期間の起算日となります。その休日の翌日を期間の末日とし、さらにその翌日を延長期間の起算日とする訳ではありませんのでご留意ください。

例:出願人が在外者であって、期間延長請求書を1通ずつ3通提出する場合

(注)期間延長請求書の提出期間の末日が休日の場合はその翌日となる。

[更新日 2023年5月8日]

|

お問い合わせ |

|

手続・様式に関すること 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室第3担当 電話:03-3581-1101 内線2616

審査における運用に関すること 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線3112 FAX:03-3580-8122

審判における運用に関すること 特許庁審判部審判課審判企画室 電話:03-3581-1101 内線5852 FAX:03-3584-1987 |