ここから本文です。

審査官としての業務について

審査官の業務

審査官の主な業務は、もちろん意匠審査です。意匠審査では、一人ひとりの審査官が、複数の分野の審査を担当しています。審査官は、担当する分野の業界や、製品のデザイン・技術等に対する理解を深めるために、製品開発を行う企業のデザイナーや技術者、知財担当者と意見交換したり、展示会に参加したりするなど、日頃から情報収集を積極的に行います。

意匠審査の流れ

1.意匠の理解

願書と願書に添付された図面を読み込み、物品等の用途や機能、物品等の全体の形態、各部の形態を正確に把握し、先行意匠調査を行う範囲を決定します。

2.先行意匠調査

約1,300万件の意匠情報が蓄積されている「意匠検索システム」を用いて、過去の意匠登録出願、国内外の意匠公報、国内外のカタログ・雑誌、ウェブサイトを対象として、検討の際に参考となる先行意匠を調査します。また、必要に応じて、公開特許公報や登録実用新案公報なども調査します。

3.新規性・創作性等の検討

出願された意匠と、先行意匠とを比較するなどして、出願された意匠が、今までにない新しい意匠であるか(新規性)、容易に創作をすることができたものでないか(創作性)など、意匠法により定められた観点に照らして検討します。

4.判断

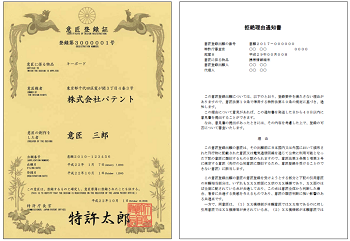

出願された意匠が拒絶の理由に該当しないと判断した場合は「登録査定」を行い、拒絶の理由があると判断した場合は「拒絶理由通知」を行います。(拒絶の理由が解消しない場合、「拒絶査定」を行います。)審査結果は書面により出願人に通知するため、平易な表現で要点が的確に伝わるように記載することが必要です。審査官補は、すべての案件について指導審査官と協議を行い、作成した文書の内容についてチェックを受けます。

[更新日 2024年5月1日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁審査第一部意匠課企画調査班 採用担当 電話:03-3581-1101 内線2907 |