ここから本文です。

特許出願非公開制度について

令和7年7月4日

特許庁

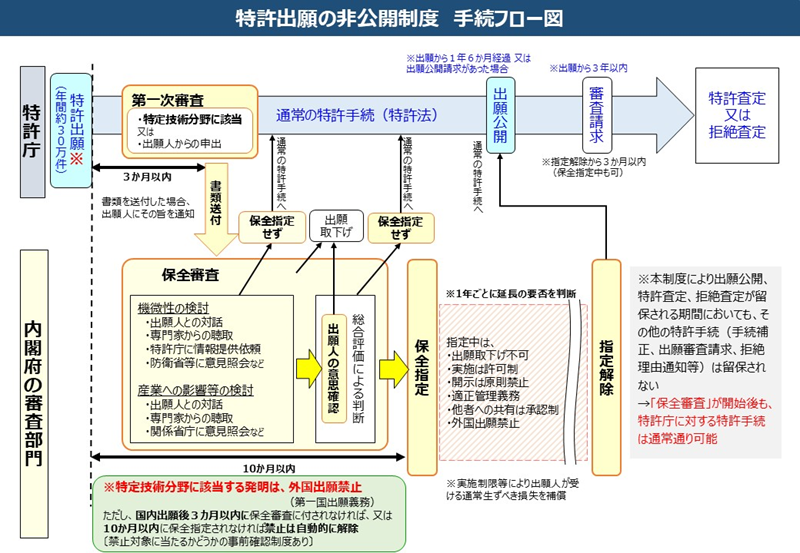

令和6年5月1日より、経済安全保障推進法(以下、「法」といいます。)に基づいて、特許出願非公開制度(以下、本制度といいます。)が開始されています。本制度は、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するものです。

特許出願を非公開にするかどうか(保全指定をするか否か)の審査は、特許庁による第一次審査と内閣府による保全審査(第二次審査)の二段階に分けて行われます。また、本制度開始後は、一定の場合に外国出願(特許協力条約に基づく国際出願、すなわちPCT出願も含まれます。)が禁止されますので、外国出願禁止の対象となるか事前に特許庁長官に確認を求める制度(外国出願禁止の事前確認)も新設されています。

このページでは、本制度において特許庁が行う第一次審査及び外国出願禁止の事前確認制度を中心にご説明いたします。また、必要に応じてQ&Aもご参照ください。なお、本制度一般、保全審査やその対象となる技術分野*、保全指定後に関する事項(実施の許可、適正管理措置、損失補償等)、保全指定・解除等の実施状況については、内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

*令和7年1月1日に発行する国際特許分類の改正に伴い、国際特許分類記号を変更した政令が同日施行されました。詳細は上記内閣府ホームページに掲載しております。

また、本制度については、IPePlat(外部サイトへリンク)にて本制度を解説する動画も公開しています。さらに、特許出願非公開制度の解説漫画も作成いたしましたので、是非ご覧ください。

<参考>特許出願非公開制度のフロー図

1. 第一次審査(法第66条)について

特許庁の第一次審査では、特許出願の中から、国際特許分類等に基づいて特定技術分野(※1)に属する発明が記載されている出願を選別して内閣総理大臣(内閣府)に出願書類を送付して保全審査に付します(法第66条第1項)。内閣府では、特許庁から送付された出願についてのみ保全審査を行います(内閣府に送付されなかった場合、保全審査は行われないので、保全指定を受けることもありません)。

なお、特許出願人から特許出願とともに保全審査に付することを求める申出書(※2)が提出された場合(同条第2項)には、当該申出において示された発明も、原則として保全審査の対象となります。

第一次審査の結果、保全審査に付す場合、出願の日から3か月以内に、特許庁長官から出願人(代理人がいる場合は代理人)宛に書留郵便で通知を発します。この通知が来なければ保全審査に付されなかったことが分かりますが、保全審査に付されなかった旨を通知をもって知りたい場合には、法第66条第10項に基づいて不送付通知申出書(※2)を提出してください。

なお、第一次審査は、特許法に基づく特許審査の手続、すなわち、出願審査の請求が行われた場合に新規性や進歩性等の特許要件を判断するための手続とは異なるものである点にご留意ください。第一次審査と特許法に基づく特許審査の手続は並行して行われますので、第一次審査や保全審査の結果が出る前に審査請求を行うことも可能です。

(※1)特定技術分野とは、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野であり、国際特許分類を用いて政令で定めています。また、特定技術分野として定めた国際特許分類のうち、保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野については、付加要件により技術分野以外の角度からの絞り込みも行います。特定技術分野及び付加要件の具体的範囲・内容については、内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

(※2)保全審査に付することを求める申出書(法第66条第2項の申出)、不送付通知申出書(同条第10項の申出)は、いずれもオンラインで提出可能です。詳細は電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)にてご確認ください(今後、案内予定)。また、不送付通知申出書を提出し、第一次審査の結果、内閣府への送付対象外となった場合の通知も、オンラインで受領可能です。

2. 外国出願禁止の事前確認(法第79条)について

日本に出願された発明を保全指定して非公開となった場合でも、同じ発明が外国で出願されて公開されてしまっては、保全指定した意味がなくなってしまうため、本制度開始後は、日本国内でした発明で公になっていないもののうち、日本に特許出願すれば保全審査に付されることになる発明は、原則として、外国出願(特許協力条約に基づく国際出願、すなわちPCT出願も含まれます。)よりも先に日本に特許出願(第一国出願)しなければならないとされています(法第78条第1項本文)。

特定技術分野に属しないことが明らかな発明等、明らかに外国出願禁止の対象とならない発明は、従前どおり、日本へ特許出願せずに外国出願が可能ですが、判断に迷う場合、本制度に伴い新設される外国出願禁止の事前確認(日本へ特許出願せずに外国出願禁止の対象であるか否かを事前確認できる制度)もご利用いただけます(法第79条第1項)。

ただし、外国出願禁止の対象となる発明について、日本へ特許出願(第一国出願)をして、保全指定を受けなければ外国出願が可能になるのに対して、外国出願禁止の事前確認では原則として外国出願が禁止される(※1)ため、国内で特許出願をして保全審査を受ける方が、外国出願禁止の事前確認を利用する場合に比べてより幅広い発明が外国出願禁止の対象から外れることになる点にご留意ください。

(※1)外国出願禁止の事前確認においては、特許庁長官が外国出願禁止の対象となる発明に該当すると判断した場合、内閣総理大臣に対して「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかかどうか」の確認を求めます(法第79条第3項)。そして、内閣総理大臣が「影響を及ぼすものではないことが明らか」と判断した場合には、例外的に、外国出願禁止の対象から外れます(法第78条第1項本文)。

[更新日 2025年7月4日]

|

お問い合わせ |

|

本制度一般、保全審査、保全指定後に関する事項(実施の許可、適正管理措置、損失補償等)については、内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。 本ページ掲載事項における手続に関するお問い合わせ 特許庁審査業務部審査業務課 非公開制度統括班 TEL:03-3581-1101 内線2628 本ページ掲載事項における審査に関するお問い合わせ 特許庁審査第一部調整課 非公開制度管理班 TEL:03-3581-1101 内線3126 |