ここから本文です。

弁護士・外国法事務弁護士共同法人が代理人として特許庁へ手続を行う場合の留意点

令和4年9月30日

特許庁

令和2年通常国会において、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(以下「外弁法」という。)が改正され、弁護士及び外国法事務弁護士を社員とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「B法人」という。)を令和4年11月1日から設立することができます。

このB法人は、弁護士法人と同様に法律事務(特許庁に対する手続代理を含む。)を行うことができるとされておりますが、同法人の社員のうち、外国法事務弁護士は、特許庁に対する手続に関し、以下の業務を行うことができません。

- (ア)外国法事務弁護士が、特許庁に対する手続の代理及びその手続について特許庁に提出する文書の作成(以下「特許庁代理」という。)並びに日本法に関する法律事務を行うこと(外弁法第3条第1項及び第4条)。B法人の社員である外国法事務弁護士も同様(外弁法第74条第2項において準用する第62条)。

- (イ)B法人の社員である外国法事務弁護士が、特許庁代理の取扱いについて、使用人である弁護士又は外国法事務弁護士に対し、業務上の命令をすること(外弁法第78条第1項)。

- (ウ)B法人の社員である外国法事務弁護士が、社員又は使用人である弁護士が自ら行う特許庁代理の取扱いについて、不当な関与をすること(外弁法第78条第3項)。

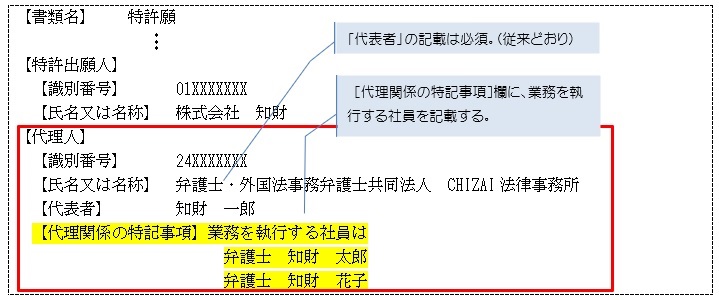

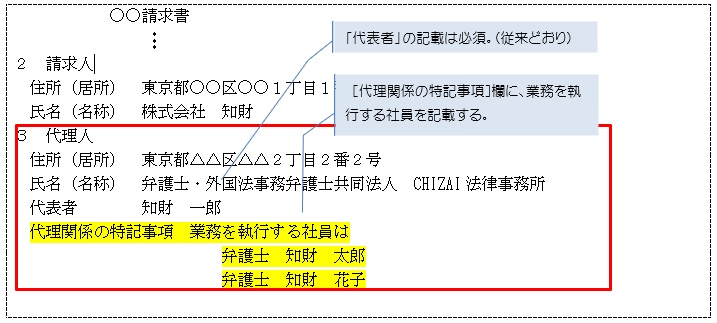

そのため、B法人が代理人として手続を行う場合、実際に業務を執行した者が権限のある国内弁護士の社員なのか否かを確認可能とするよう、当該手続に係る業務を執行する社員を記載することを必須とする特許法施行規則等の省令改正を行いました。

当該社員の記載がない場合、特許法第17条第3項等の補正指令の対象となります。

【今回の省令改正により新たに記載が必要となる事項】

<特定手続(オンライン手続ができるもの)の場合>

<特定手続以外(オンライン手続ができないもの)の場合>

B法人におかれましては、上記につき出願等の手続を行う際ご留意ください。

また、国際出願にかかる手続につきましては、特許協力条約等との関係上省令改正の対象とはなっておりませんが、これらの手続におきましても、弁理士法75条(※)の規定のとおり、弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限の対象となっております。

B法人におかれましては、今回の省令改正の趣旨をご理解いただき、出願等の手続を行う際には弁護士が当該業務を執行するよう、ご注意ください。

※弁理士法【抜粋】

(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)

第七十五条 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

なお、外国法事務弁護士が弁理士法又は外弁法に抵触する行為を行った場合、各法律において定められた処分(弁理士法第79条、外弁法第83条等)の対象となる可能性があります。

[更新日 2025年7月1日]