ここから本文です。

Vol.49

広報誌「とっきょ」2021年9月14日発行

特集2:IPで拓く企業の未来

中国電力株式会社

電力小売部分自由化を背景に、約20年前から知財戦略に積極的に取り組んできた中国電力。

現在は、地元企業との知財マッチング活動を通して、地域活性化に力を入れています。

事業推進の当事者である、知財部長・鹿嶋氏に話を伺いました。

PROFILE

中国電力株式会社

[所在地] 広島県広島市中区小町4-33

[TEL] 082-241-0211

[URL] https://www.energia.co.jp/(外部サイトへリンク)

[設立年] 1951年

[業種] 発電事業、小売電気事業 等

[従業員数] 5,022人

技術の中に発明があることに気付いてもらった

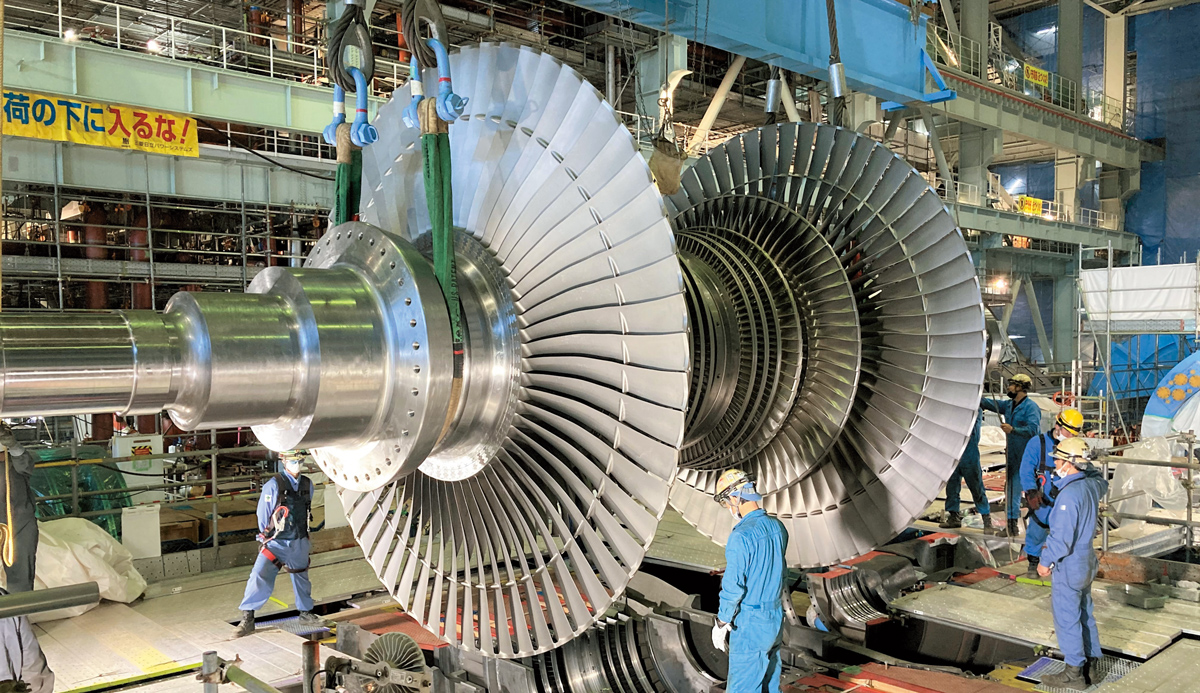

電力会社には多くの知財があります。その内容は幅広く、停電箇所を早期に発見する技術から海水を扱う際に壁面に貝が付かなくなるような技術までさまざまです。またひと口に電力会社の技術といっても、北日本の会社は雪に強く、西日本の会社は台風に強いといった地域差もあります。

しかし電力小売部分自由化や海外企業による国内電力会社買収の脅威があった1990年代後半当時、知財の重要性を含め新規事業について経営者が考え始めたばかりの弊社では、普段使っている技術で特許を取れると考える人間はいませんでした。私なんて、「知財の部署に行くように」と人事異動の電話が来てからしばらくは「資材の部署に行くんだ」と思っていましたから(笑)。それくらい「知財」は一般社員にとって縁遠い言葉でした。

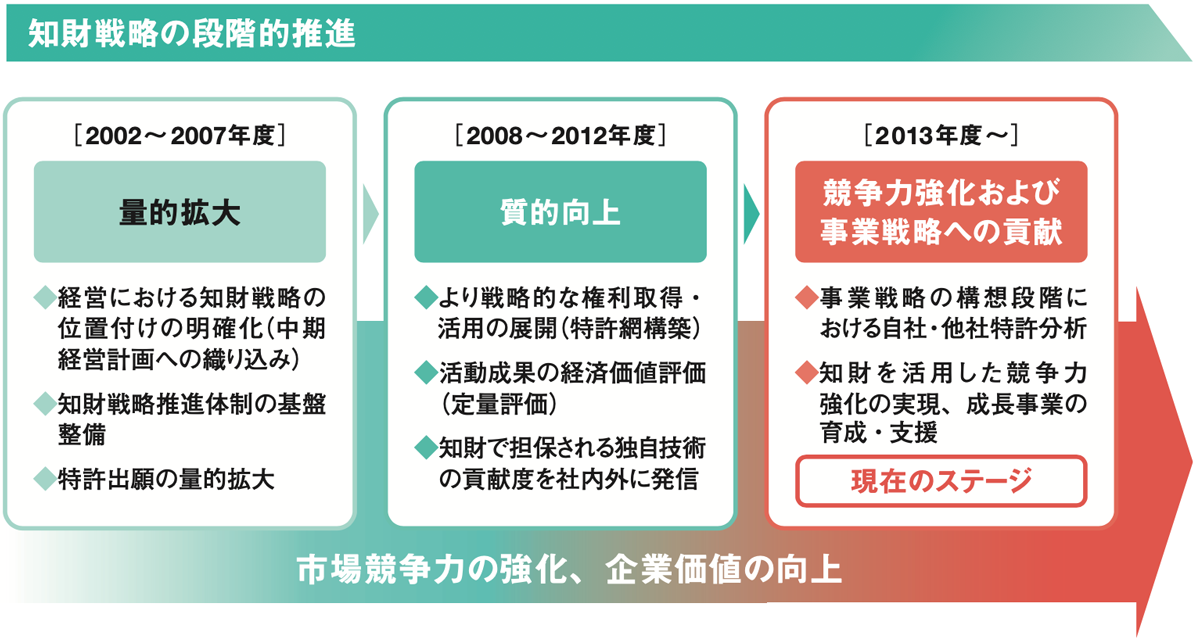

弊社では、3つのステージを設定して知財戦略を推進していきました。まず量的拡大を図る第1ステージでは経営陣による知財戦略会議を設け、そこに技術開発戦略会議も内包しました。これは技術系の参加者に、技術開発には必ず知財という概念がついて回ることを意識させるためです。同時に各組織に知財推進担当者を置いて研修をしたり、各組織が持つ技術を特許に出願してもらったりして、自分たちの技術のなかに発明があることに気付いてもらいました。

次の段階では、特許をどう活用するかや特許を定量的に評価することにより経済的な価値を意識する感覚を植え付けるよう働きかけました。またこの時期から知財報告書をきちんと作り始め、毎年テーマを決めて特集ページを作り、社員の声も掲載するようになったんです。おかげで社内はもちろん、社外にも弊社の知財情報を知ってもらえるようになりました。

現在は競争力を強化し、事業戦略に貢献するステージにいると考えています。IPランドスケープを推進している他社の動きも勉強しながら、引き続きこのステージの完成を目指しています。