ここから本文です。

Vol.53

広報誌「とっきょ」2022年8月1日発行

特集2 株式会社オリィ研究所

ロボットがひらく「幸せ」の未来

遠隔操作が可能な分身ロボットやシステムを開発・提供する株式会社オリィ研究所。

テクノロジーを用いてさまざまな人のコミュニケーションを助け、「孤独の解消」とその先にある「幸せ」を見据える同社の取組に迫ります。

PROFILE

株式会社オリィ研究所

「身体的問題や距離をコミュニケーションテクノロジーの研究開発により克服し、会いたい人に会えて、社会参加できる未来」を目指す。吉藤氏、結城氏(COO)、椎葉氏(CTO)の3名によって創設。

株式会社オリィ研究所

「身体的問題や距離をコミュニケーションテクノロジーの研究開発により克服し、会いたい人に会えて、社会参加できる未来」を目指す。吉藤氏、結城氏(COO)、椎葉氏(CTO)の3名によって創設。

[所在地] 東京都中央区日本橋本町3-8-3

[URL] https://orylab.com(外部サイトへリンク)

[設立年] 2012年

[業種] 電気・電子・機械・半導体

[従業員数] 37人

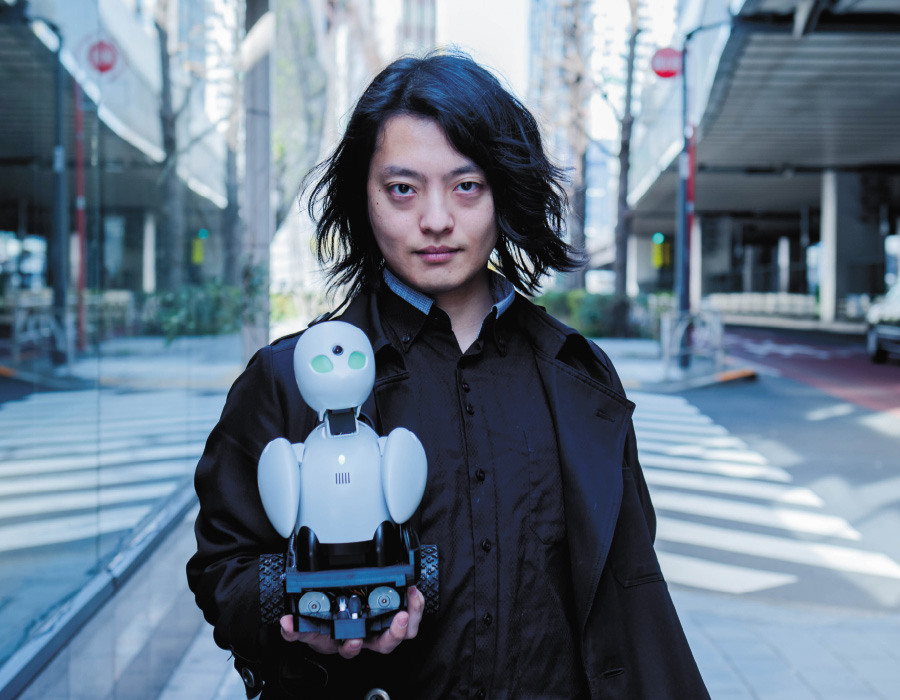

株式会社オリィ研究所 共同創設者 代表取締役CEO

吉藤 オリィ氏

高校時代に電動車椅子の新機構の発明に関わり、高専で人工知能を学んだのち、早稲田大学創造理工学部へ進学。分身ロボット「OriHime」を開発した。このロボットを多くの人に使ってもらうべく株式会社オリィ研究所を設立した“ロボットコミュニケーター”。

孤独を解消するために

人間関係を築くロボットを開発

弊社は遠隔操作する分身ロボットの「OriHime」などを開発・提供しています。障がいや難病で外出できない人の孤独を解消し、自分の居場所を見いだす方法を技術で実現していきたい、そのための研究を行う会社です。

こうしたミッションを持つようになったのは、私自身の体が弱く、小さい頃は学校に通えなかった経験が大きいですね。学校に行けないと人間関係の構築も思い出づくりもできません。それで一時期は精神的に参ってしまって、ほぼひきこもりのような状態になっていました。

転機となったのは、母親が申し込んでくれたロボット工作の大会です。ここでものづくりの師匠というべき先生に出会って、工業高校に進むことになりました。高校では傾かずに段差を上れる電動車椅子の新機構の発明に関わったり、高校生科学技術チャレンジで文部科学大臣賞を受賞したりと、貴重な経験をさせていただきました。

ただ、残り少ないかもしれない人生で、自分が生きる理由が車椅子なのかといわれると、そうじゃない。自分の過去や思いを見つめ直して、新たに掲げることにしたのが「孤独の解消」というテーマです。

一方で、人間関係というものが私はあまり好きではなかった——それで、人工知能で自分を100%肯定し癒やしてくれる友達ロボットを作れば、孤独にならずに生きていけるんじゃないだろうかと考えたんです。

しかし、作っているうちに違和感が出てきてしまって。自分がこうして変わるきっかけとなったのは、師匠をはじめとした人との出会いです。人間関係は人を傷つけると同時に、人を癒やす・変える存在でもある。その機会を人工知能でなくしてしまって本当に良いのだろうか……。むしろ、人間関係を構築する機会がないことが、本当の問題なのではないかと思ったんですね。

そこで、体が動かなくても人同士の関係が築けるコミュニケーションツールの開発に軸足を移すことにしました。身体的に外出できない人がせめて心を運ぶための〝心の車椅子〟となる分身ロボット「OriHime」を作ったのが2010年。その後に体を動かせなくなるALSという病気を知って、その患者さんでも視線だけで操作して意思を伝えられる「OriHime eye+Switch」を開発しました。