ここから本文です。

三極特許庁長官・ユーザー会合 国際シンポジウムの結果について

2025年1月30日

2024年10月15日、JPOは東京科学大学との共催で、「三極特許庁長官・ユーザー会合 国際シンポジウム ~知的財産と技術移転:成長するイノベーションエコシステムの構築~」を東京にて開催しました。

本シンポジウムの開催にあたっては、欧州特許庁(EPO)、米国特許商標庁(USPTO)、世界知的所有権機関(WIPO)並びに日米欧のユーザー団体である日本知的財産協会(JIPA)、米国知的財産権法協会(AIPLA)、米国知的財産権者協会(IPO)及びビジネス・ヨーロッパ(BE)に後援いただきました。

本シンポジウムは、大学で生まれた技術を産業界に技術移転するプロセスにおける多様な知財マネジメントの実態について日米欧・産官学それぞれの立場から議論することを目的として開催されました。

シンポジウム概要・登壇者情報については「三極特許庁長官・ユーザー会合 国際シンポジウム~知的財産と技術移転:成長するイノベーションエコシステムの構築~」を参照。

※各登壇者の役職はイベント開催時のものです。

1. 開催者挨拶

小野長官(JPO)により開催者挨拶をいたしました。挨拶の中で、先端技術が大学から生まれることの重要性が強調され、本シンポジウムが、日本そして世界における技術移転あるいは社会実装の推進、知的財産の活用のヒントとなり、「知」の探求が深まることへの期待が述べられました。

小野長官(JPO)による開催者挨拶

2. 基調講演

東京科学大学の大竹理事長より、知的財産の有効活用を通じたイノベーションの創出と社会課題の解決への貢献について、アカデミアの視点から基調講演をいただきました。

大竹理事長(東京科学大学)による基調講演

3. パネルディスカッション1:スタートアップを通じたアカデミア技術の社会実装~成功に向けた課題と解決策~

以下のモデレーター・パネリストが登壇し、スタートアップを通じてアカデミア技術を社会実装するための環境作りの取組について、それぞれの知見の共有がありました。

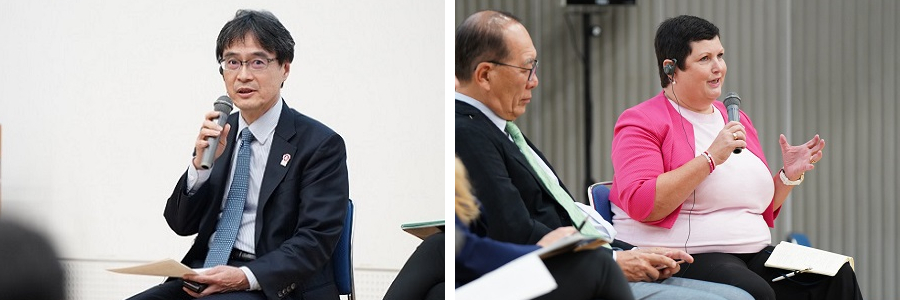

パネルディスカッションの様子。

左から、モデレーターの飯田副学長(東京科学大学)、パネリストの小野長官(JPO)、ヴィダル長官(USPTO)、

中内特別栄誉教授(東京科学大学)、ワイニッカ氏(BE)。

モデレーター

- 東京科学大学 飯田 副学長(産学官連携担当)

パネリスト

- JPO 小野 長官(日本、知財庁の立場を代表)

- USPTO ヴィダル 長官(米国、知財庁の立場を代表)

- 東京科学大学 中内 特別栄誉教授(日本、大学の立場を代表)

- BE ワイニッカ 氏(欧州、民間の立場を代表)

トピック1:“スタートアップを活用した社会実装推進のTips”について

学術機関(大学とアカデミア)と、スタートアップとの関係について、特に知財を活用して技術移転を成功させるためのヒントや、成功を支援するための取り組みについて、各パネリストから以下のとおり知見の共有がありました。

モデレーターの飯田副学長(東京科学大学)

JPO 小野 長官

スタートアップ企業が成功するために大切だと思うことを1つだけ挙げるとすれば、それは「経営戦略と知的財産戦略をシンクロさせる」というマインドを持つことである。企業には、まず経営ビジョンをしっかり持ち、そのビジョンに沿って必要な知的財産を取得するということを実践してほしいし、そのようなマインドを持つ企業が増えるよう、JPOは支援をしていきたい。

USPTO ヴィダル 長官

技術移転支援において大切なことは、関係者の間に存在する「ギャップ」を特定し、それを埋めることである。USPTOは、大学間で技術移転のベストプラクティスを共有することで、大学間にある技術移転スキルのギャップを埋めようとしている。また、大学で行われている基礎研究と投資家が求める商業化可能な研究との間に存在する様々なギャップを埋めるための活動にも取り組んでいる。

東京科学大学 中内 特別栄誉教授

日米の大学で研究し、4つのスタートアップを起業してきた経験から、科学者側が知財制度や知財の使い方をもっとよく理解する必要があると考える。大学のライセンスオフィスや知財庁が今後も啓蒙活動に力を入れるとともに、特許申請と維持にかかる負担を減らす仕組みを作ることを期待している。

BE ワイニッカ 氏

アカデミアとビジネスコミュニティのコラボレーションにおける多くの課題は、両者が異なる考え方を持っていることに起因する。両者が双方の懸念や優先事項を理解し合うための話し合いを事業開始前に十分に行うことが大切である。このプロセスは、いわば、アカデミアとビジネスコミュニティが一緒に「タンゴ」を踊れるようになるためのものである。

(左)小野長官(JPO)、(右)ワイニッカ氏(BE)

トピック2:“イノベーション人材の多様性向上の効果”について

イノベーションエコシステムを支える人材の多様性が、技術移転やスタートアップの成長に与える影響について、以下の通り知見の共有がありました。

JPO 小野 長官

ビジネスを成功させるためには、技術、ファイナンス、マーケティング、ITなど、色々な分野の人材を集める必要がある。JPOは、大学などイノベーションの起点となり得るところに、特許など、知財分野の人材を派遣して啓蒙活動や、伴走支援事業を進めており、これからもこの活動を推進していきたい。

USPTO ヴィダル 長官

従来イノベーションエコシステムに参加してこなかった人々を取り込むことは重要なことである。USPTOではこれを国家戦略に盛り込み、女性の起業家精神を育成するプログラム、学校でイノベーションや起業家精神、知的財産を教えるプログラム、学校の教師を教育するマスタークラスなどを通じて、これを実現しようとしている。

東京科学大学 中内 特別栄誉教授

米国の実情を見るに、スタートアップが次々と生まれて成功する社会を作るためには、人材の流動性・多様性を確保することが重要であると思う。日本では優秀な研究人材は大学か大企業の研究所に留まってしまい、リスクの高いスタートアップには流れない。豊富な人材によりスタートアップエコシステムを成熟させるためには、定年制を含めて社会の仕組みを変えていく必要がある。

BE ワイニッカ 氏

スタートアップエコシステムの構築にあたっては、様々な人々が機会を得られるようにすること、また、人々が自分たちの持っている機会を最大限に活用するマインドを持てるようにすることが重要である。知的財産についても、製品の市場化の過程における役割やライセンスといった活用方法にも、人々の目を向けさせる努力が必要と考える。

ヴィダル長官(USPTO)、中内特別栄誉教授(東京科学大学)

4. パネルディスカッション2:イノベーションエコシステムのための知財マネジメント

以下のモデレーター・パネリストが登壇し、イノベーションエコシステムのための知財マネジメントについて、各国・地域におけるそれぞれの状況の紹介がありました。

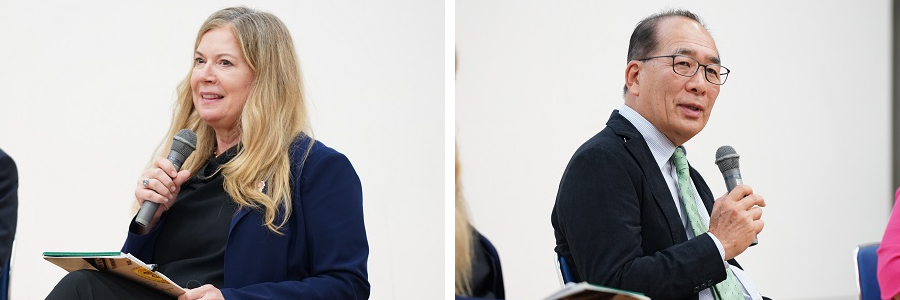

パネルディスカッションの様子。

左から、モデレーターの大嶋副学長(東京科学大学)、カンピーノス長官(EPO)、ヨーゲンセン事務局次長(WIPO)、

若代副理事長(JIPA)、アナスタシ氏(AIPLA)、シュタウド氏(IPO)

モデレーター

- 東京科学大学 大嶋 副学長(産学官連携担当)

パネリスト

- WIPO ヨーゲンセン 事務局次長(WIPOを代表)

- EPO カンピーノス 長官(欧州、知財庁の立場を代表)

- JIPA 若代 副理事長(日本、民間の立場を代表)

- AIPLA アナスタシ 氏(米国、弁理士の立場を代表)

- IPO シュタウド 氏(米国、民間の立場を代表)

モデレーターの大嶋副学長(東京科学大学)

トピック1:イノベーションエコシステムにおけるプレーヤーと、スタートアップを中心にしたそのネットワークについて

イノベーションエコシステムの各国・地域における全体像について、各パネリストから以下のとおり知見の共有がありました。

WIPO ヨーゲンセン 事務局次長

世界的にイノベーションと知財への関心は高まってきている。WIPOが2023年に全世界を対象にした調査では、先進国だけでなく、開発途上国や後発開発途上国においても、知財が自国経済に与えるポジティブな影響を認識していることがわかった。WIPOは「WIPOグローバルアワード」の授与などを通じて、知財を活用して社会全体に価値を創造し、エコシステムの繁栄に貢献する中小・スタートアップを支援している。

EPO カンピーノス 長官

ヨーロッパのイノベーション経済は、重要な課題に直面している。それは、断片化された市場を統一することである。欧州単一特許制度の導入は、知財の分野においてこの問題に対処することを目的としている。EPOは、すべてのEU加盟国が欧州単一特許制度に参加できるように取り組んでおり、成功すれば、ヨーロッパ市場におけるイノベーションエコシステムの構築プロセスを大幅に簡素化し、促進することが期待されている。

JIPA 若代 副理事長

企業の立場からコメントする。社会課題の解決は、一企業では達成できない難しい問題である。それぞれの企業が知的財産などの無形資産をスタートアップに提供し、それとの共創(co-creation)を進め、イノベーションエコシステムを築き上げていくことが、これからますます必要になる。

AIPLA アナスタシ 氏

米国ではイノベーションエコシステムが多くの主要都市で急増している。フィラデルフィアやニューヨーク、シリコンバレー、ボストン、またこれら以外の都市でもイノベーションエコシステムの出願が見られる。これらのエコシステムは、イノベーターがビジョンを実現し、スケールアップし、商業化し、エグジットするための重要な場を提供している。

IPO シュタウド 氏

私も企業の立場からコメントする。大企業とスタートアップのコラボレーションは、社会全体の利益につながる。大企業は、スタートアップを投資、共同事業、買収というかたちで支援することができる。スタートアップがニッチなニーズを捉えたアイデアを実現し、大企業は、それをスケールアップしたり、知財面の支援をしたりすることができる。このような協力は、大企業及びスタートアップ両者にとって有益であり、社会全体にとっても好ましい結果を生む。

(左)ヨーゲンセン事務局次長(WIPO)、(中)若代副理事長(JIPA)、(右)アナスタシ氏(AIPLA)

トピック2:イノベーションエコシステムの活性化のための知的財産の最適な活用方法について

イノベーションエコシステムを支えるために、特許、あるいは知的財産がどのような役割を果たすのかについて、各パネリストから以下のとおり知見の共有がありました。

WIPO ヨーゲンセン 事務局次長

イノベーションエコシステムには多くの異なるプレーヤーが存在し、知財はそれらをつなぐ重要な役割を果たす。WIPOはこの面に関し、特許情報や、特許情報に基づく各種分析レポートを提供することなどにより貢献をしている。また、グローバル・イノベーション・インデックスを提供するなど、エコシステムの円滑な運営を確保するための知財政策の確立を支援している。

EPO カンピーノス 長官

特許は独占的権利を付与するだけでなく、イノベーションエコシステムにおける多様な利害関係者間のコラボレーションの触媒としても機能する。この側面は、より多くの注目に値する。特許情報は、世界最大のイノベーションデータベースを形成している。その潜在能力を最大限に引き出すためには、知財庁がこの膨大な資源をアクセス可能な知識に変換するために取り組む必要がある。特に、知財に関する専門知識を持たない人々にとって、これは重要である。

JIPA 若代 副理事長

知財の役割はテクノロジーをいかにイノベーションに変換させるのかというところにあり、活用の道は様々である。企業間での知財コンサルティングの提供を通じて協業の道を探ることや、特許ポートフォリオをオープン化することでローカルなニーズや社会課題に対しどのように実装化できるか探ることが可能である。

AIPLA アナスタシ 氏

知財は、イノベーションを定義し、共有するための手段を提供する。そして、これはエコシステムに参加するプレーヤー同士の信頼を築くことに貢献するものである。弁理士の目標は、スタートアップに知財の知識を提供し、単に発明を保護するだけでなく、市場で勝つ能力を与えることである。

IPO シュタウド 氏

企業がスタートアップを買収する際には、特許やIP戦略の有無を重要視するが、多くのスタートアップはそのことを理解していない。学校教育の中に知財教育を導入して、知財へのアクセス性を向上させることが必要である。

(左)カンピーノス長官(EPO)、(右)シュタウド氏(IPO)

5. 閉会挨拶

東京科学大学の田中学長より、新しい大学理念でもある「新たな価値の創造」のため、スタートアップ・企業を繋ぐハブとしての機能を未来にかけて果たしていきたいと前向きなご挨拶をいただき、シンポジウムは閉会しました。

田中学長(東京科学大学)による閉会挨拶

日本国特許庁は、今後も欧州特許庁と米国特許商標庁と連携しながら、さらに、WIPOや日米欧のユーザー団体等の協力を得つつ、知財制度を通じたイノベーションエコシステムの構築の推進に努めてまいります。

[更新日 2025年1月30日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁総務部国際政策課多国間政策第一班 電話:03-3581-1101 内線2561 |