ホーム> 資料・統計> 刊行物・報告書> 出願動向調査等報告書> 特許出願技術動向調査> 令和5年度分野別特許出願技術動向調査結果

ここから本文です。

【令和5年度分野別特許出願技術動向調査結果】

「全固体電池」において日本が強みを有していることが示唆されました

令和6年4月

特許庁総務部企画調査課

特許庁は、市場創出・拡大が見込まれる5つの最先端技術テーマ(全固体電池、量子計算機関連技術、パッシブZEH・ZEB、ドローン、ヘルスケアインフォマティクス)について、特許情報等に基づいて日本の強み・課題等を分析し、報告書を取りまとめました。

調査の結果、以下の結果がそれぞれ示唆されました。

- 「全固体電池」において、国際展開発明件数が首位であり、日本が強みを有している技術分野であること

- 「量子計算機関連技術」において、日欧中の出願が伸びており、各国の競争が激しくなっていること

- 「パッシブZEH・ZEB」、「ドローン」、「ヘルスケアインフォマティクス」において、複数の日本国籍出願人が活躍していること

特許出願技術動向調査について

特許情報は、企業や大学等における研究開発の成果に係る最新の技術情報及び権利情報です。ある技術分野における発明件数(※1)を国籍・地域別又は出願人別に分析することで、各国・各地域又は出願人が注力している技術を推し量ることができます。また、出願人自身にとって価値の高い重要な発明は複数の国・地域へ出願されると考えられるため、国際展開発明件数(※2)に注目することで、発明の価値や国際的な影響力を考慮した分析が行えます。

このページでは、各テーマにおける国籍・地域別の国際展開発明件数に関する特許出願動向や、技術区分別の国籍・地域別の発明件数・国際展開発明件数に関する特許出願動向などから、日本の強み・課題を分析した結果の概略を紹介します。

※1:「発明件数」は、いずれかの国・地域に出願された発明の数を意味します。ある発明を一つの国・地域のみへ出願した場合も、複数の国・地域へ出願した場合も1件と数えます。複数の国・地域へ出願した場合の出願のまとまりは、「Patent Family(パテントファミリー)」とも称されます。

※2:「国際展開発明件数」は、発明件数のうち、複数の国・地域へ出願された発明、欧州特許庁へ出願された発明又は特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)された発明の数を意味します。特許出願技術動向調査においては、「International Patent Family (国際パテントファミリー:IPF)」とも表現しています。

目次

全固体電池

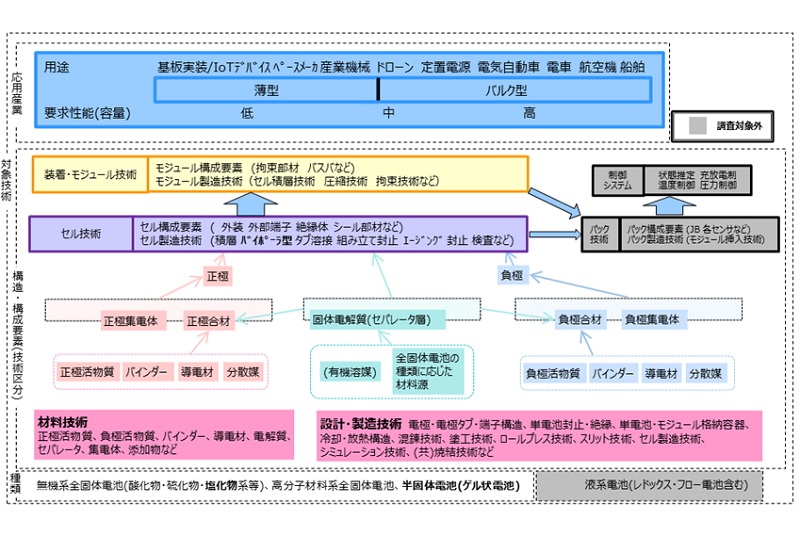

全固体電池の、正極、負極、セパレータ層を含む固体電解質に関する構造、セル技術、装着・モジュール技術について調査を実施しました。また、調査範囲として材料技術、及び設計製造技術も含みます。一方で、図中、灰色でハッチングした技術については調査対象外です。(図1-1)

図1-1 技術俯瞰図

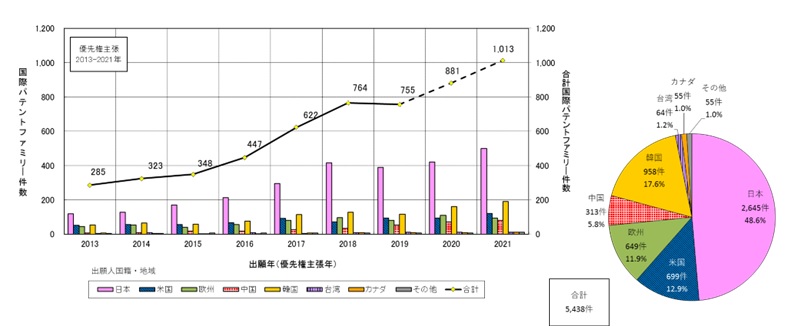

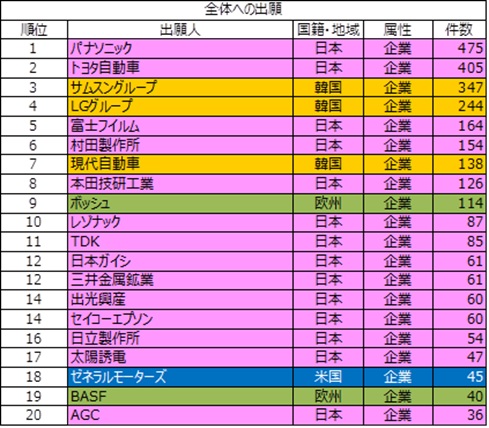

2013年から2021年までの国際展開発明件数の比率は、日本国籍が48.6%で首位となっており、次いで韓国籍が17.6%、米国籍が12.9%、欧州籍が11.9%、中国籍が5.8%、台湾籍が1.2%、カナダ籍が1.0%と続いていることがわかりました(図1-2)。また、同期間の出願人別の国際展開発明件数ランキングでは、1位のパナソニック、2位のトヨタ自動車をはじめ、上位20者中14者が日本国籍出願人であり(図1-3)、全体として日本が強みを有することが示唆されました。

図1-2 出願人国籍・地域別国際展開発明件数推移及び比率(出願年(優先権主張年):2013-2021年)

注:2020年以降はデータベース収録の遅れ、PCT出願の各国移行のずれ等で全データを反映していない可能性があるため、破線にて示しています。以下、他の調査テーマについても、同様ないし類似の表示をしています。

図1-3 出願人別の国際展開発明件数ランキング(出願年(優先権主張年):2013-2021年)

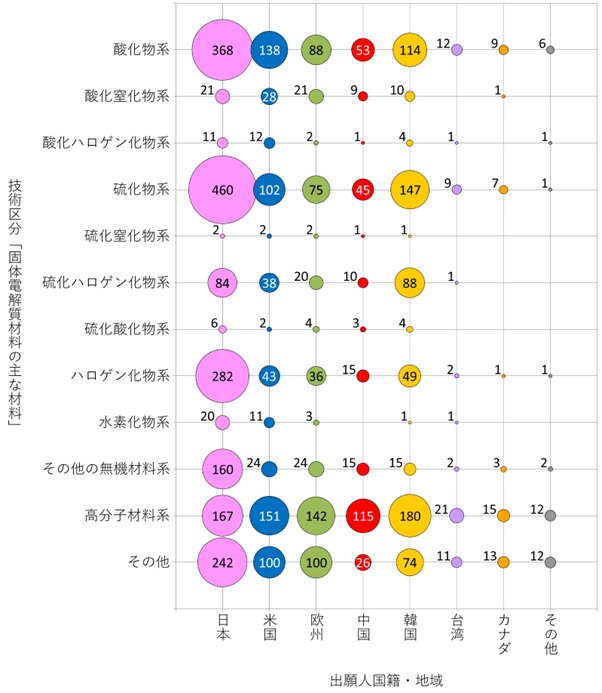

技術区分別にみると、「固体電解質材料の主な材料」における「硫化物系」の出願件数は、日本からの出願が最も多く、日本に優位性があるといえます(図1-4)。一方で、当該技術区分は近年中国をはじめとする各国・地域の出願が盛んとなっています。硫化物系の固体電解質は広い電位域において電気化学的に安定で、加工性にも優れていることから、EV向けの用途が想定されております。全固体電池における日本の産業競争力を相対的に向上させるためには、全固体電池の主力用途であるEV向けの硫化物系全固体電池について今後も持続的な研究開発が必要であると考えられます。

図1-4 出願人国籍・地域別国際展開発明件数(固体電解質材料の主な材料) (出願年(優先権主張年):2013-2021年)

量子計算機関連技術

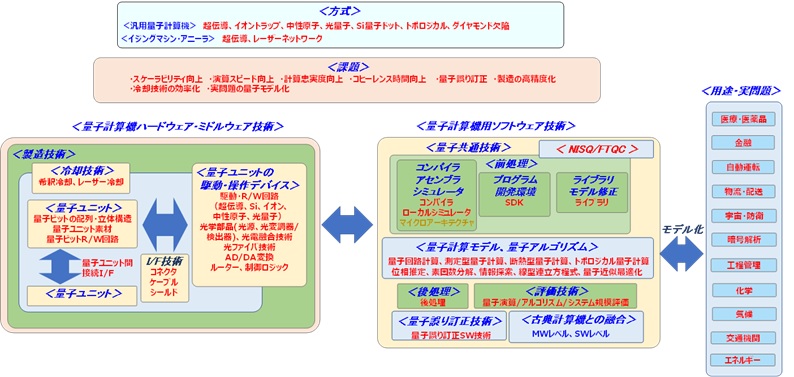

本調査の実施にあたり、量子計算機関連技術の技術俯瞰図を図2-1のとおり整理しました。要素技術として「量子計算機ハードウェア・ミドルウェア技術」及び「量子計算機用ソフトウェア技術」があり、それぞれに関連する要素として「方式」、「課題」、及び「用途・実問題」があります。なお、本調査では超伝導方式や中性原子方式などの多様な量子計算機の方式を調査対象としている都合から、特に「量子計算機ハードウェア・ミドルウェア技術」において多様な構成要素が含まれる点にご注意ください。また、本調査では量子センシング、量子暗号、量子通信といった技術分野は調査対象外としました。

図2-1 技術俯瞰図

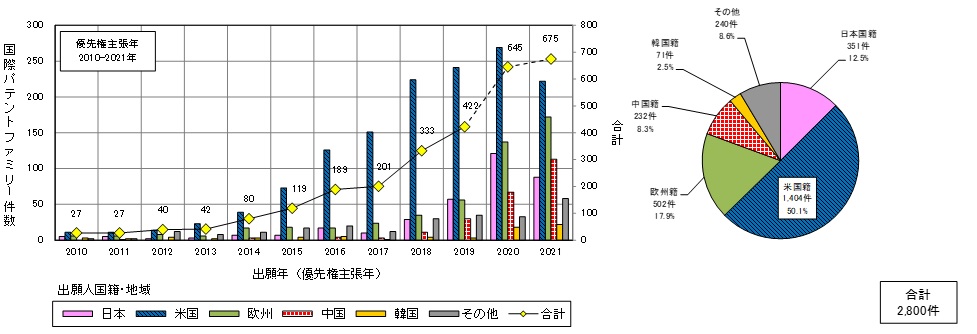

2010年から2021年までの国際展開発明件数の合計件数については、首位の米国籍出願人は1,404件(50.1%)、2位の欧州籍出願人は502件(17.9%)、3位の日本国籍出願人は351件(12.5%)でした(図2-2)。技術分野として黎明期にある本調査テーマにおいて近年は日本国籍出願人による出願が増加傾向にあり、今後も引き続き研究開発の継続が重要であると考えられます。

同期間の国際展開発明件数出願人ランキングでは、首位のIBMをはじめ米国籍出願人が多く入っている中、米国籍出願人に次いで日本国籍出願人がランクインしており、日本国籍出願人の活躍がうかがわれます(図2-3)。

図2-2 国際展開発明件数年次推移及び比率(出願年(優先権主張年):2010-2021年)

図2-3 国際展開発明件数出願人ランキング(出願年(優先権主張年):2010-2021年)

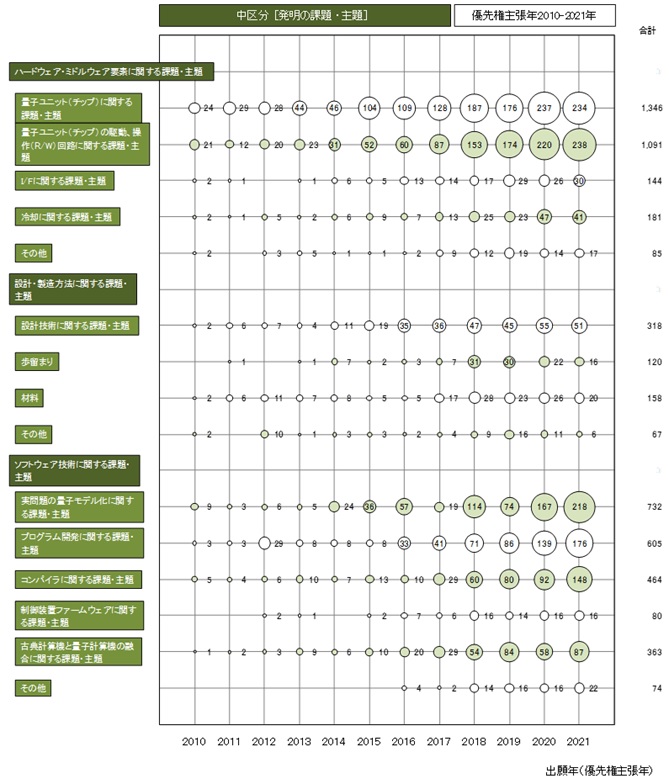

図2-4に、「発明の課題・主題」の技術区分別ごとの、発明件数の年次推移を示します。現在提案されている主要な量子計算機の方式の多くで、「大規模集積化(スケーラビリティ)の向上」「コヒーレンス時間の向上/損失低減」「量子エラー訂正」を課題・主題とした出願が多くなされていることがわかりました。これら3つの技術課題は、相互に関係していることや、世界的に見ても本命となる方式が定まっていない状況においては、日本にとって各方式におけるこれらの技術の研究開発の継続が重要であると考えられます。

図2-4 技術区分(量子計算機ハードウェア・ミドルウェア技術)別-出願人国籍・地域別発明件数(出願年(優先権主張年):2010-2021年)

パッシブZEH・ZEB

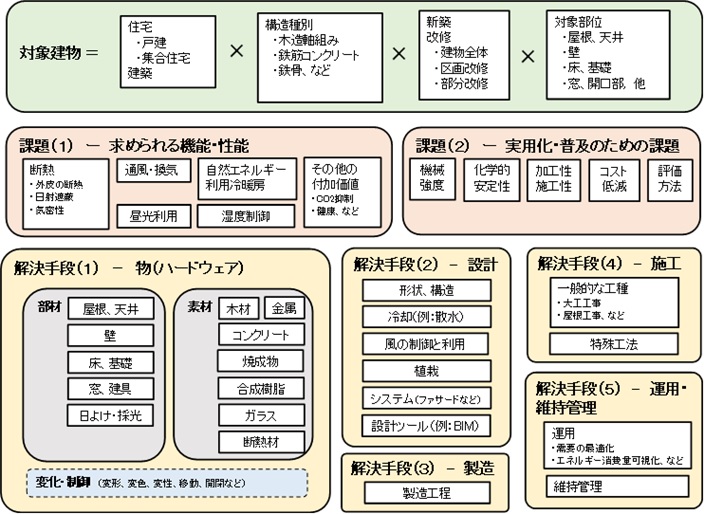

本調査テーマにおける「ZEH」及び「ZEB」は、それぞれ「net Zero Energy House」及び「net Zero Energy Building」の略で、年間の一次エネルギー消費量の収支ゼロを目指す住宅・建築物を指します。本調査では、外皮の断熱等のZEH・ZEBにおけるパッシブ技術を調査対象としています。

本調査において、再生可能エネルギーの内、建物周辺(地下など)の熱源を冷暖房に使うものはパッシブ技術としました。建物とは別のオフサイト設備による発電など(創エネルギー)、太陽光発電(創エネルギー)、給湯(アクティブ技術)、については、本調査において調査範囲外としました。

パッシブ技術の適用対象として、建物の種別や部位などが考慮されます。課題は、建物の断熱、日射遮蔽など、建物の熱的性能(ZEH・ZEBの機能・性能)に関わるものと、ZEH・ZEBの実用化・普及に向けた課題の2群が考えられます。解決手段は、ハードウェアとして部材(建材)、素材・材料および変化や制御のための機構の3群があり、更に、ソフトウェアあるいは人間の活動と言う観点で、設計、製造、施工および運用・維持管理、という4群が考えられます。パッシブ技術の構成要素を、図3-1のとおり整理しました。

図3-1 パッシブ技術の構成要素

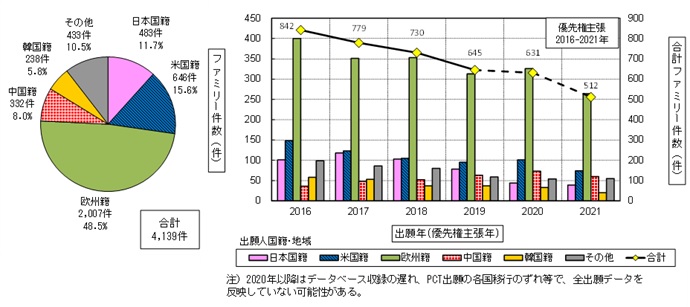

2016年から2021年までの国際展開発明件数については、欧州籍が48.5%とほぼ半分を占め、米国籍15.6%、日本国籍11.7%、中国籍8.0%、韓国籍5.8%が続きます(図3-2)。

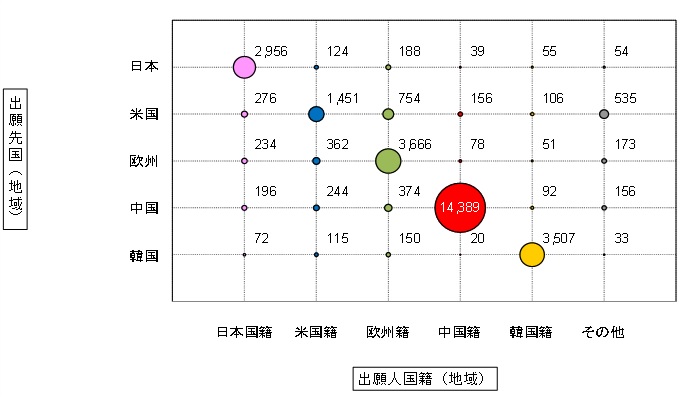

本調査テーマの大きな特徴として、各国・地域とも、自国・地域内への出願、自国籍からの出願が大半を占めており(図3-3)、特に中国籍は国内向け出願が97%を占めています。このような結果となる背景には、各国の法規制や気候特性に依存する傾向がある、建築技術の特性があると考えられ、パッシブ技術の特許出願についても同様に国内指向が強くなっていると思われます。

図3-2 国際展開発明件数年次推移及び比率(出願年(優先権主張年):2016-2021年)

図3-3 各国・地域出願人による、各国・地域への出願件数(出願年(優先権主張年):2016-2021年)

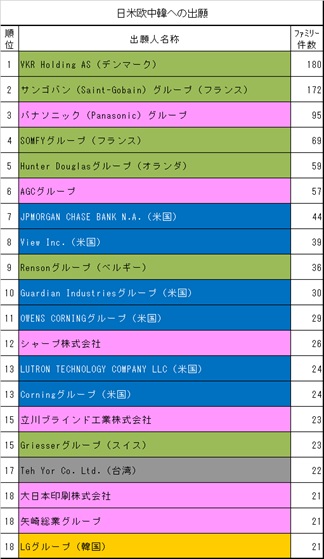

2016年から2021年までの国際展開発明件数出願人ランキングをみると、上位20者中6者が日本企業であり、複数の日本国籍出願人が活躍していることが示唆されました(図3-4)。中国籍出願人は上位20者に含まれず、国内向けの出願が多いことが示唆されます。

図3-4 国際展開発明件数出願人ランキング(出願年(優先権主張年):2016-2021年)

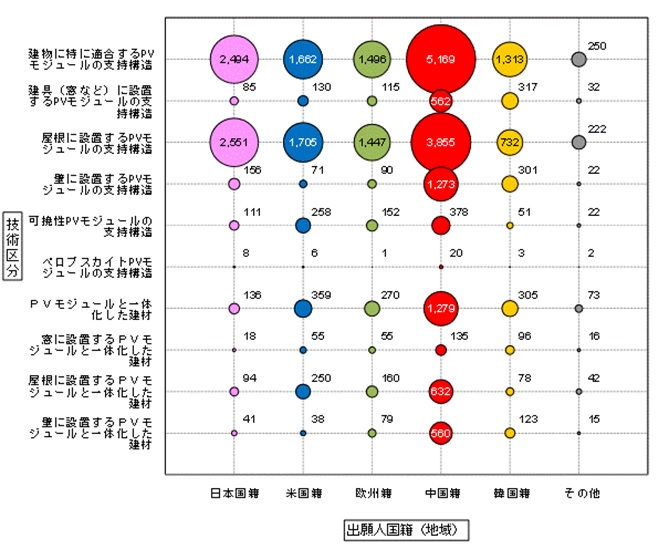

図 3-5に、「PV(photovoltaics:太陽光発電)モジュールの支持構造」技術区分別ごとの、出願人国籍別の発明件数を示します。PVモジュール取付架台では日本国籍は中国籍に次いで多数出ていますが、壁や窓といった屋根以外を取付対象とするものについては少なく、また、PVモジュール一体化建材については日米欧中韓国籍の中で最少となっています。

建築物におけるPVモジュールの取付対象の拡大の観点から、PVモジュール一体化建材はこれから有望な技術領域であり、日本企業による今後の注力が期待されます。

図3-5 技術区分(PVモジュールの支持構造)別-出願人国籍・地域別発明件数(出願年(優先権主張年):2016-2021年)

ドローン

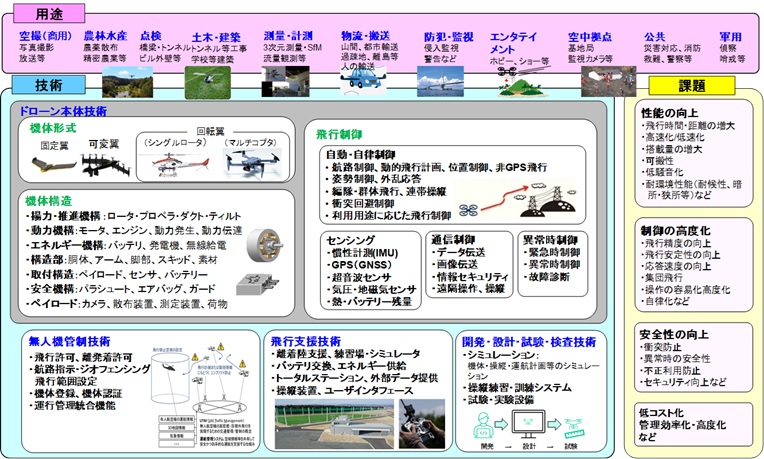

本調査では、ドローンに関わる技術を、技術、用途、課題の3つの軸から分析をしました。特に技術については、機体形式、機体構造、飛行制御、無人機管制、飛行支援、開発・設計・試験・検査の6つの観点で分析をしました。(図4-1)

図4-1 技術俯瞰図

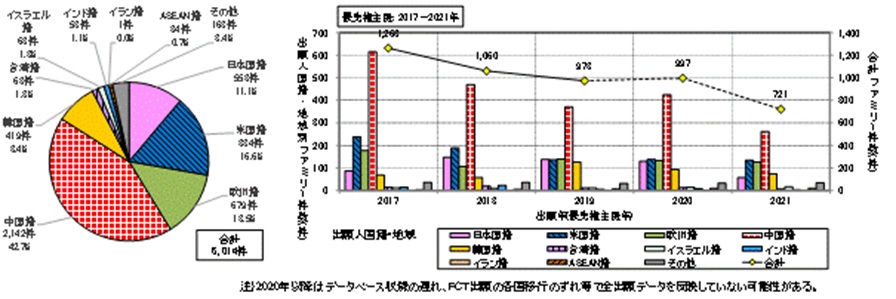

2017年から2021年までの国際展開発明件数の合計件数については、中国籍の出願比率が約43%と大きく、米国籍、欧州籍、日本国籍、韓国籍と続きます。日本国籍の出願は558件(約11%)と小さいですが、中国籍、米国籍が減少傾向にある一方で日本国籍はほぼ横ばいで推移しています。(図4-2)

また、同期間の出願人別の国際展開発明件数ランキングでは、1位のDJI(中国)の件数が圧倒的である一方で、3位のナイルワークスをはじめ日本国籍出願人が上位20者中4者ランクインしており、複数の日本国籍出願人が活躍していることが示唆されました。(図4-3)

図4-2 国際展開発明件数年次推移及び比率(出願年(優先権主張年):2017-2021年)

図4-3 国際展開発明件数出願人ランキング(出願年(優先権主張年):2017-2021年)

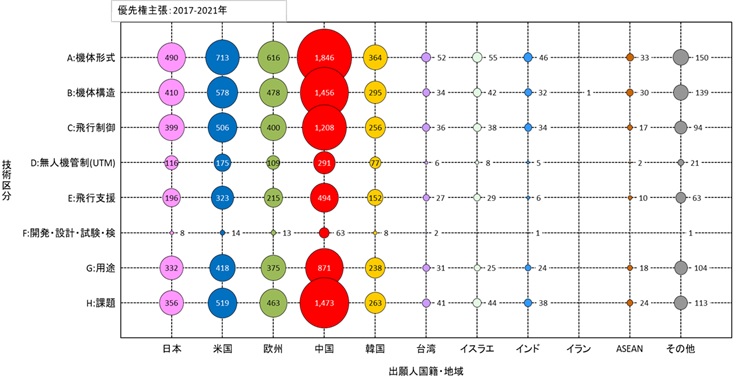

技術区分別にみても、全ての区分で中国籍の国際展開発明件数が1位であり、米国籍がそれに続き、日本国籍は「無人機管制技術」を除いて4位であることがわかりました。いずれの技術区分においても、中国籍出願人が技術開発を積極的に行っていることが示唆されました。(図4-4)

図4-4 出願人国籍・地域別国際展開発明件数 (出願年(優先権主張年):2017-2021年)

ヘルスケアインフォマティクス

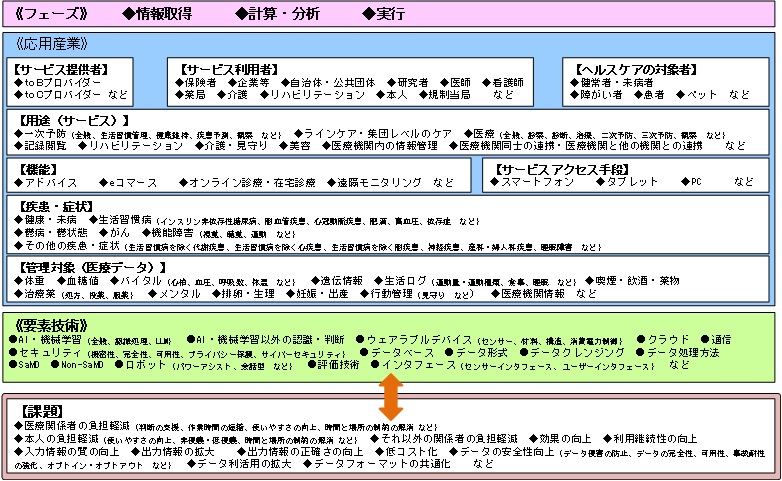

ヘルスケアインフォマティクスとは、情報通信技術(ICT)を駆使し、個人の健康・医療に関する情報を、それに関わる本人、医療従事者などが、モバイル機器などを利用することで、時間や場所の制約を受けずにサーバに送信し、またサーバから情報(診断やアドバイスなど)を受信することを可能にするものです。

本調査の対象である「ヘルスケアインフォマティクス」は、「ヘルスインフォマティクス」と同義であり、ヘルスケアソフトウェア、医療、リハビリテーション、介護などを含みます。ただし、測定の範囲にとどまるものは対象外とし、測定結果を分析してヘルスケアに関するアドバイスなどの情報を付加するものを対象としました(例えば、画像診断装置のうち、撮像するだけのもの(画質向上など)は対象外ですが、組織や患部の抽出や状態の把握を行うものは対象としました)。(図5-1)

図5-1 技術俯瞰図

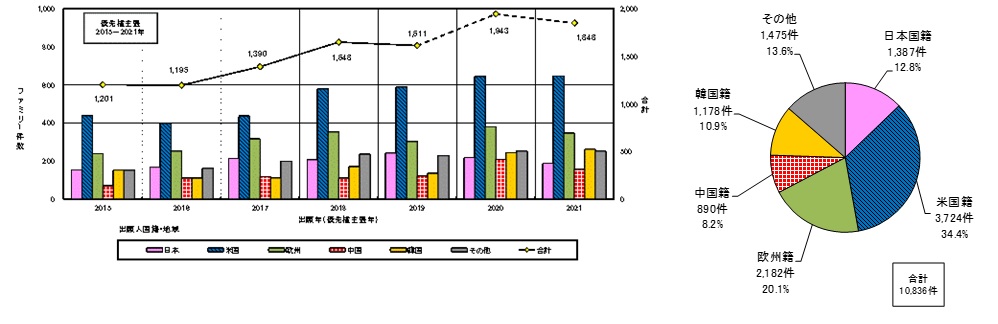

2015年から2021年までの国際展開発明件数については、調査対象期間においておおむね増加傾向となっています(図5-2)。国籍別にみると、首位の米国籍出願人による合計件数は3,724件(34.4%)、2位の欧州籍出願人による合計件数は2,182件(20.1%)、3位の日本国籍出願人による合計件数は1,387件(12.8%)でした。こうした中、同期間の国際展開発明件数出願人ランキングでは、日本国籍出願人が上位20者中8者ランクインしており、多くの日本国籍出願人が活躍していることが示唆されました。(図5-3)

図5-2 国際展開発明件数年次推移及び比率(出願年(優先権主張年):2015-2021年)

図5-3 国際展開発明件数出願人ランキング(出願年(優先権主張年):2015-2021年)

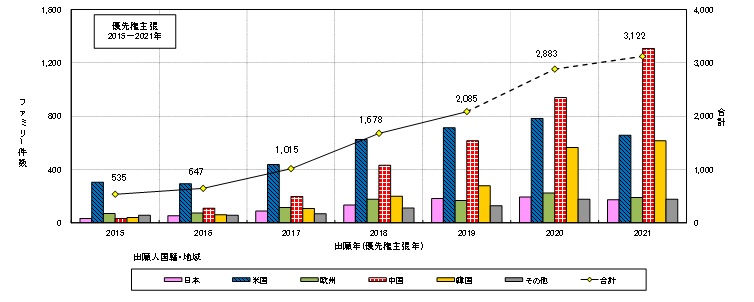

技術分野別にみると、「AI・機械学習」に関する発明件数は、増加傾向にあることが分かりました(図5-4)。日本は、AI・機械学習に関する発明件数は少ないものの、各種の放射線診断機器やファイバースコープなどの医用画像分野に日本の強みがあるため、画像認識の分野では強みを持っていると思われることから、この分野では引き続き強みを維持することが必要と考えられます。

図5-4 「要素技術→AI・機械学習」の出願人国籍・地域別パテントファミリー件数年次推移及びパテントファミリー件数比率(出願年(優先権主張年):2015 年~2021 年)

各調査報告書要約編等へのリンク

- 特許出願技術動向調査

- (一般)パッシブZEH・ZEB(PDF:3,662KB)

- (機械)ドローン(PDF:9,333KB)

- (化学)全固体電池(PDF:6,963KB)

- (電気・電子)ヘルスケアインフォマティクス(PDF:7,593KB)

- (分野横断)量子計算機関連技術(PDF:5,402KB)

各調査報告書本編の閲覧場所

各種調査報告書は、次の施設・場所において冊子又は電子媒体(1テーマ300~1,000頁程度)による閲覧が可能です。

なお、報告書の所蔵有無につきましては、各施設等へ御確認をお願いします。

[更新日 2024年4月25日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁総務部企画調査課 知財動向班 電話:03-3581-1101 内線2152 FAX:03-3580-5741 |