ここから本文です。

ビジネス関連発明の出願状況調査

2025年12月

特許庁 審査第四部 審査調査室

近年、第四次産業革命を推し進めているIoT(Internet of Things: モノのインターネット)やAI(Artificial Intelligence: 人工知能)等の新たな技術が進展する中、ビジネス関連発明の利活用に注目が集まっています。さらに、2022年以降、生成AIに関する技術やサービスが急速に発展し、それにより、企業・教育・医療・行政など多様な分野で生成AIの導入が進み、ビジネス活動に大きな変革を与えています。

そこで、国内外におけるビジネス関連発明の出願状況を明らかにするため、2023年までの出願データをもとに、ビジネス関連発明の出願状況調査を実施しましたので以下のとおり報告いたします。

報告書のサマリ(詳細は報告書本体を参照してください)

目次

- ビジネス関連発明の概要

- ビジネス関連発明の出願関連動向

- 2-1 出願・審査動向(全体)

- 2-2 出願動向(分野別)

- 2-3 AI関連発明とビジネス関連発明

- 2-4 各国の出願動向

- ビジネス関連発明に関する参考情報

1. ビジネス関連発明の概要

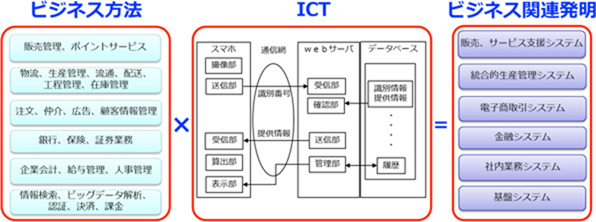

ビジネス関連発明とは、ビジネス方法が ICT(Information and Communication Technology: 情報通信技術)を利用して実現された発明です。特許制度は発明の保護を通じて産業の発展に寄与することを目的としており、販売管理や物流、生産管理などのビジネス方法のアイデアそのものは特許法上の発明とは認められず、特許の保護対象にはなりません。一方で、ビジネス方法のアイデアが ICT を利用して実現された発明は、ビジネス関連発明として特許の保護対象となります(図1)。

図1 ビジネス関連発明の概念図

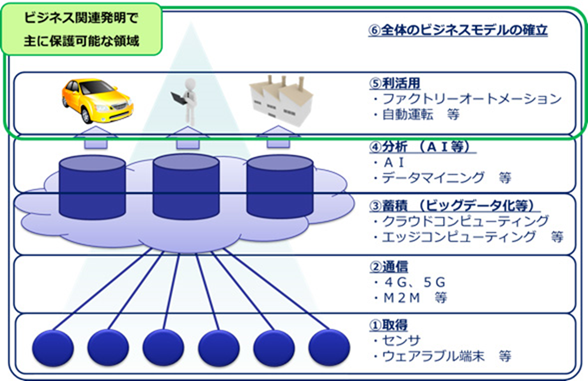

例えば、IoTの一つのモデルとして、(1)様々なセンサ等からデータを取得、(2)取得されたデータを通信、(3)通信されたデータをクラウド等にビッグデータ化し蓄積、(4)当該データをAI等によって分析、(5)分析によって生まれた新たなデータを、何らかのサービスへ利活用、(6)IoTにおけるビジネスモデルの確立、という(1)~(6)からなるモデルを想定した場合、(5)の利活用や、(6)のビジネスモデルの確立において、自社のビジネスモデルが化体したシステムをビジネス関連発明の特許として保護することが可能な場合があります(図2)。

図2 ビジネス関連発明で主に保護可能な領域(IoT モデル)

2. ビジネス関連発明の出願関連動向

2-1 出願・審査動向(全体)

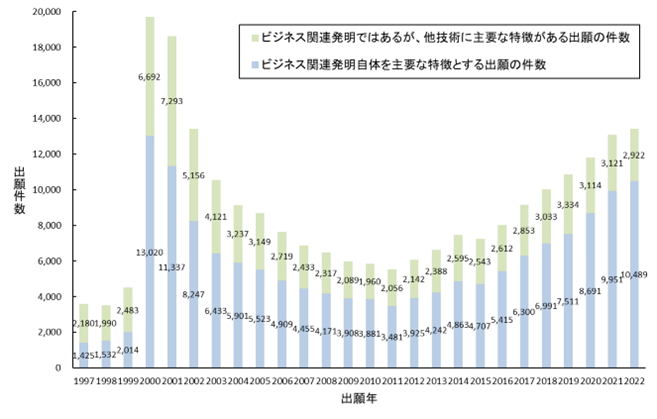

- 日本では2000年に「ビジネス関連発明」の特許出願件数が急増しました。2000年に生じた出願ブーム後の減少傾向は2012年頃から増加に転じており、2023年には特許出願件数は19,870件に達し、2000年の出願ブームの件数を超えました(図3)。

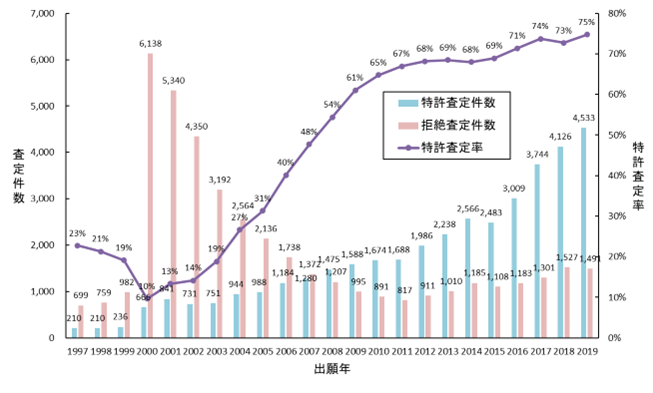

- 2000年に出願された「ビジネス関連発明」の特許査定率は13%でしたが、その後上昇し、2023年には80%を超えるまでに達しています(図4)。

図3 ビジネス関連発明の日本への特許出願件数の推移

(特許データ:Patentfield)

図4 ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定件数、拒絶査定件数及び特許査定率の推移

(特許データ:Patentfield)

備考

- 本調査では、IPC又はFIとしてG06Qが付与された特許出願をビジネス関連発明と定義しています。なお、この定義は本調査内でのみ有効なものであり、特許庁として公式な定義を表明するものではありません。

- ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願とは、G06Qが主たるFIとして付与された出願です。以下、図5-6において同じ。

- ビジネス関連発明ではあるが他技術に主要な特徴がある出願とは、G06QがFIとして付与されているが、その他のFIが主たるFIとして付与された出願です。

- 出願件数は、(1)国内出願件数と(2)PCT(Patent Cooperation Treaty:特許協力条約)に基づく国際出願のうち日本へ国内移行した出願件数、の合計数です。

- PCT出願については国内書面の受付年を出願年とみなし、その年に計上しています。

- 特許査定率=特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+審査請求後取下・放棄件数)

2-2 出願動向(分野別)

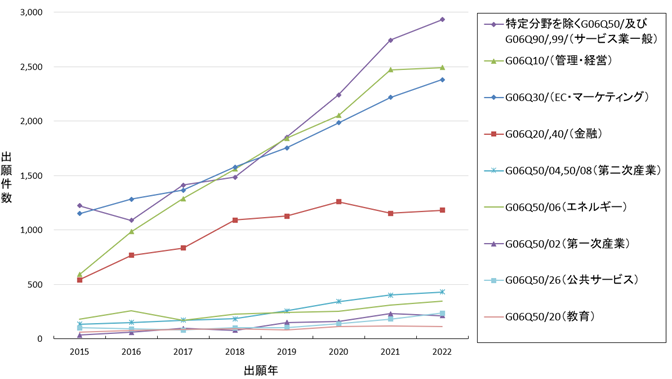

- ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の分野別の特許出願件数推移(図5)によると、2023年に出願されたビジネス関連発明のうち上位を占めるのは、次の3分野です。

- (1)サービス業一般:特定分野(※)を除くG06Q50/及びG06Q90/,99/

(※)「特定分野」とは、G06Q50/04,50/08(第二次産業)、G06Q50/06(エネルギー)、G06Q50/02(第一次産業)、G06Q50/26(公共サービス)、G06Q50/20(教育)。以下同じ。 - (2)管理・経営:G06Q10/

- (3)EC・マーケティング:G06Q30/

- (1)サービス業一般:特定分野(※)を除くG06Q50/及びG06Q90/,99/

- 上記3分野は2015年以降増加傾向にあり、2023年に急増しています。

- 上位3分野に続いて出願規模の大きい分野は、「金融:G06Q20/,40/」であり、2015年から2023年にかけて2.7倍に増加していますが、2023年における大幅な増加は見られません。

- また、「教育:G06Q50/20」の特許出願件数は、2020年まで100件以下、2022年時点でも112件にとどまっていましたが、2023年には前年比約6倍に増加しました

図5 ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の分野別特許出願件数推移

(特許データ:Patentfield)

2-3 AI関連発明とビジネス関連発明

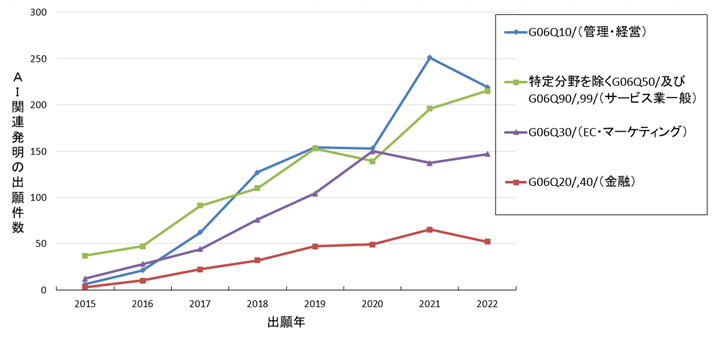

- 図6は2015年から2023年の「AI関連発明」に関わる「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願」の分野別の特許出願件数推移を示しています。

- 「ビジネス関連発明」はAIと親和性が高く、AIを活用してビジネス上の課題解決を図るケースが増えています。また、2022年以降、「生成AI」や「対話型AI」を用いた技術が急速に普及し、様々なビジネス分野において業務の変革を与えています。

- 2015年以降、「サービス業一般」「管理・経営」「EC・マーケティング」分野では増加傾向が見られます。2023年には、「サービス業一般」「管理・経営」「EC・マーケティング」分野に加えて「教育」分野においても、特許出願件数の急激な増加が見られます。

図6 「AI関連発明」に関わる「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願」の分野別特許出願件数推移(出願年:2015年-2023年)

(特許データ:Patentfield)

備考

- 図6の特許文献データは「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願」の特許出願の母集団と、別途調査を実施している「AI関連発明」の特許出願の母集団とを掛け合わせることにより抽出しています。

- AI関連発明の定義と詳細は「AI関連発明の出願状況調査」を参照してください。

2-4 各国の出願動向

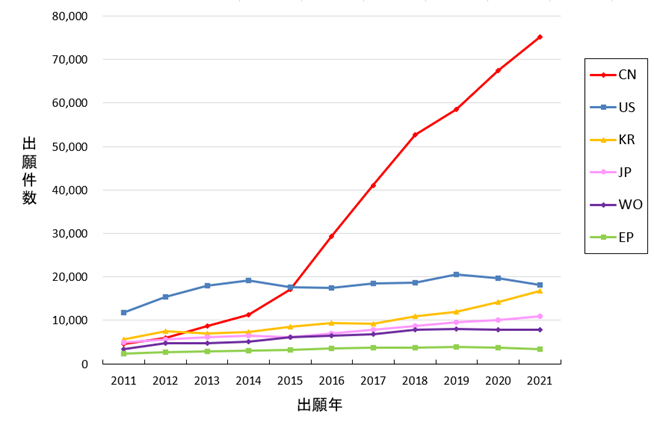

- 図7は、2011年から2023年の「ビジネス関連発明」の各国・地域への特許出願件数の推移を示しています。

- 2011年には「ビジネス関連発明」の特許出願件数が米国で最も多く、次いで韓国、日本、中国の順でした。その後、中国への出願件数は急増し、2023年には2011年の約16倍となる94,193件に達しました。

- 日本への特許出願件数は年々増加しており、特に2023年には急激な増加が見られます。

- 韓国への特許出願件数は増加傾向、米国へは途中減少した時期もありますが概ね増加傾向、欧州特許庁へは横ばい傾向です。

図7 各国・地域へのビジネス関連発明の出願件数の推移(出願年:2011年-2023年)

(特許データ:DerwentTM Innovation)

備考

- 図7に係る調査では、IPCとしてG06Qが付与されている特許出願をビジネス関連発明と定義しています。

- 図中、2011年のデータ(黒字)及び2023年のデータ(赤字)を記載しています。

3. ビジネス関連発明に関する参考情報

- 特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明(PDF:2,051KB)

- IoT関連技術の審査基準等について

- AI関連技術に関する事例について

- AI関連発明の出願状況調査

- English Page (v2024) (The English Page (v2025) is currently being updated.)

[更新日 2025年12月22日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁 審査第四部 審査調査室 電話:03-3581-1101 内線3507 |