ここから本文です。

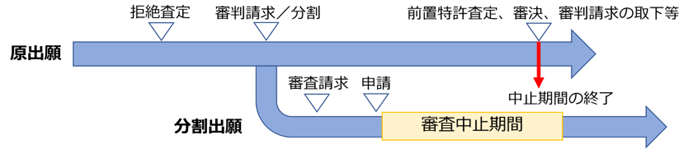

原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

令和6年4月

調整課

分割出願のうち、原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて出願されたものについては、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて当該分割出願の審査をする方が便宜である場合があります。また、出願人にとって、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できることは、より効率的かつ効果的な出願戦略の構築につながると期待されます。

そこで、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判係属中であって、一定の要件を満たす分割出願について、出願人から申請があったときは当該分割出願の審査を中止します。

1. 概要

令和5年4月から、一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始しています。

なお、本運用にかかる審査の中止期間については、特許法第67条第3項第10号に基づいて、同条第2項の規定により延長することができる期間の算出においては控除されます。

2. 対象となる出願

対象となる出願は、令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の出願であって、以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす特許出願です。

- (1)原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること*1

- (2)原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること

- (3)原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの*2

- *1 子出願のみが対象であり、子出願を原出願とした分割出願(孫出願)等は対象外。(Q&Aの項番2及び3も参照)

- *2 例えば、請求項の記載が、「明細書に記載の発明。」等の具体的な発明特定事項を含まないことが明らかなものである場合には(3)の要件を満たさないものと扱いますが、その他の場合には、原則として(3)の要件を満たすものと扱います。

3. 必要な手続

本運用の適用を申請する場合、出願人又は代理人は対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に、以下の(1)及び(2)の両方の手続を行ってください(期限内に両方の手続がなされておらず、一方の手続のみがなされている場合には、本運用の対象となりません)。

- (1)対象となる分割出願について、特許法第54条第1項の適用について事情を説明する旨の上申書*3を提出

- (2)対象となる分割出願について、特許法第54条第1項の適用について事情を説明する旨を専用のフォーム*3より送信

- *3 上申書の記載例及び送信用フォームについてはそれぞれ下記5.及び6.を参照。

4. 申請後の流れ

申請に基づいて当該分割出願が本運用の適用対象となるか否かを判断した後、判断結果がメールで通知されるとともに応対記録が作成されます。本運用の適用対象となった場合、原出願において以下の(1)~(3)のいずれかがなされてから3か月後まで当該分割出願の審査が中止されます。

- (1)前置審査において出願人に特許査定の謄本が送達される

- (2)拒絶査定不服審判において出願人に最初の審決*4の謄本が送達される

- (3)審判請求又は原出願が取下や却下となる

- *4 審決取消訴訟が提起され、その結果として再開された査定不服審判における審決は含まれません。

上記(1)~(3)のいずれかにより審査中止の期間が終了する場合、その旨及び中止期間の終了日がメールで通知されるとともに応対記録が作成されます。

出願人は、中止期間の終了日までに、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討の上、「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」に記載の上申書を提出いただきますようお願いします(この上申書は、3.(1)に記載の上申書とは異なるものになります。)。

その際、中止期間の終了日までに、分割出願に対して以下①及び②の補正を行っていただきますようお願いします。

① 分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが同一の発明に該当しないようにする補正(「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」の2.(2)を参照)

② 原出願に係る拒絶の理由(例えば、新規性・進歩性欠如、実施可能要件違反等)を解消するための補正(「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」の2.(3)を参照)

審査中止の終了後は、上記(1)~(3)のいずれかを契機として順次審査に着手されます。なお、審査中止の期間においても、特許法第17条の2に基づき、出願人は対象となる分割出願の明細書等について補正をすることができます。

5. 上申書の記載例について

本運用の適用を申請する上申書の【上申の内容】欄の記載例は、下記のとおりです。出願人又は代理人は対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に提出してください。

(記載例)

【上申の内容】

本願は以下のとおり、原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であって、原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であって、原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるものです。

したがって、本願について特許法第54条第1項の適用による審査中止を希望します。

- 本願の出願日:令和○年○月○日

- 本願の審査請求日:令和○年○月○日 (なお、本申請日は本願の審査請求日から5開庁日以内である。)

- 原出願番号及び審判番号:特願○○○○-○○○○○○(不服○○○○-○○○○○○)

- 原出願の拒絶査定日:令和○年○月○日

6. 申請用フォームについて

本運用の適用を申請するフォームはこちら

→ <原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用の申請用フォーム>(外部サイトへリンク)

(申請用フォームへの記入例)

| 項目名 | 記載例 |

|---|---|

| 特許法第54条第1項の適用による審査中止 | 「希望する」にチェック |

| ご所属 | ○○特許事務所 |

| 氏名 | 特許 太郎 |

| メールアドレス | XXX@XX.XX.jp |

| 追加メールアドレス | YYY@YY.YY.jp |

| 電話番号 | XX-XXXX-XXXX |

| 本願の出願番号(出願年を半角4桁) | 例:特願2020-012XXXの場合、「2020」と入力 |

| 本願の出願番号(ハイフン(-)以降を半角6桁) | 例:特願2020-012XXXの場合、「012XXX」と入力 |

| 本願の出願日 | 20XX年XX月XX日 |

| 本願の審査請求日 | 20YY年YY月YY日 |

| 原出願番号及び審判番号 | 特願2023-012XXX(不服2024-012YYY) |

| 原出願の拒絶査定日 | 20ZZ年ZZ月ZZ日 |

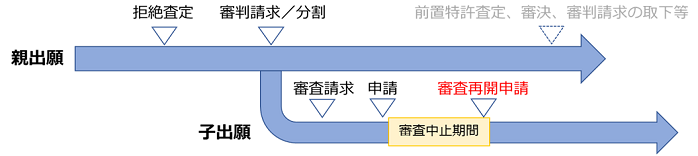

7. 審査再開の申請について

令和6年4月から、審査中止期間の終了前に、出願人側からの申請に基づき分割出願の審査を再開可能とします。

本運用の対象となった後、分割出願の審査の再開を申請する場合、出願人又は代理人は、以下の(1)及び(2)の両方の手続を、審査中止期間の終了前に行ってください。

※「審査中止期間の終了前」:4.(1)~(3)のいずれかにより審査中止の期間が終了する旨の連絡がなされる前

※審査の再開を申請した場合、再度の審査中止の申請を行うことはできません。

- (1)対象となった分割出願について、審査の再開を希望する旨の上申書*5を提出

- (2)対象となる分割出願について、審査の再開を希望する旨を専用のフォーム*6より送信

- *5 上申書には、原出願の拒絶査定不服審判の帰趨によらず、分割出願の権利化を図るに至った理由、及び、審査の再開を希望する旨を記載してください。

記載例:「本願について、特許法第54条第1項の適用による審査中止がなされているが、拒絶査定不服審判等の拒絶理由通知書における指摘事項を検討した結果、原出願及び分割出願のそれぞれにおいて権利化すべき発明が明確となったため、審査の再開を希望します。」 - *6 審査再開の申請するフォームはこちら。

<特許法第54条第1項の適用による審査中止がなされている分割出願の審査再開の申請用フォーム>(外部サイトへリンク)

(審査再開の申請用フォームへの記入例)

| 項目名 | 記載例 |

|---|---|

| ご所属 | ○○特許事務所 |

| 氏名 | 特許 太郎 |

| メールアドレス | XXX@XX.XX.jp |

| 追加メールアドレス | YYY@YY.YY.jp |

| 電話番号 | XX-XXXX-XXXX |

| 本願の出願番号(出願年を半角4桁) | 例:特願2020-012XXXの場合、「2020」と入力 |

| 本願の出願番号(ハイフン(-)以降を半角6桁) | 例:特願2020-012XXXの場合、「012XXX」と入力 |

審査再開の申請に基づいて当該分割出願が審査再開の対象となるか否かを判断した後、判断結果がメールで通知されるとともに応対記録が作成されます。

原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用の詳細については、以下のQ&Aも御覧下さい。

[更新日 2024年12月10日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁審査第一部調整課 企画調査班 電話:03-3581-1101 内線3107 |