ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 特許料等の減免制度> 減免制度(平成24年3月31日以前)> 研究開発型中小企業に対する審査請求料及び特許料(第1年分~第3年分(注))の軽減措置について

ここから本文です。

研究開発型中小企業に対する審査請求料及び特許料(第1年分~第3年分(注))の軽減措置について

平成20年2月

産業技術力強化法(平成12年法律第44号)及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)(以下「中小ものづくり高度化法」という)等に基づき、研究開発型中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分~第3年分(注))が半額軽減されます。

(注)中小ものづくり高度化法に基づく特許料は、第1年分~第6年分が半額軽減されます。

1.対象

あなたの特許出願が料金減免の対象であるかどうか簡易に判定できる「料金減免判定ページ」を作成いたしました。

ぜひご利用ください。

|

|

(1)職務発明要件 |

(2)中小企業要件 |

(3)研究開発要件 |

||

|---|---|---|---|---|---|

|

職務発明 |

予約承継 |

従業員数 |

資本金の額、 |

||

|

個人事業主(発明者本人) |

|

|

|||

|

個人事業主(従業者の発明) |

|||||

|

会社 |

|||||

|

事業組合等(注) |

|

||||

(注)事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会等(他にも対象となる組合等があります。詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。)

(1)職務発明要件

出願した発明が職務発明(注1)であり、かつ、使用者等(会社等)がその職務発明を予約承継(注2)していること。

(注1)職務発明とは、出願人に所属する職員、従業者(代表者含む)が職務上行った発明のことです。

(注2)予約承継とは、使用者等(会社等)と従業者等との間で、事前(職務発明がされる前)に定められた契約や勤務規則等に基づき、職務発明を使用者等(会社等)に譲渡することです。

(2)中小企業要件

会社の場合、下表の「従業員数要件」又は「資本金の額、出資の総額要件」のいずれかの要件を満たす必要があります(個人事業主の場合は、従業員数要件のみ)。

業種により条件が異なりますのでご注意ください。

- a製造業、建設業、運輸業その他の業種(b~eを除く)の場合

300人以下 - b小売業の場合

50人以下 - c卸売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く)

100人以下 - d旅館業の場合

200人以下 - eゴム製品製造業の場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

900人以下

- a製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く)の場合

3億円以下 - b小売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く)

5千万円以下 - c卸売業の場合

1億円以下

(3)研究開発要件

下表の1)又は2)のいずれかの要件を満たす必要があります。

1) 試験研究費等比率が3%超の場合*

申請者(出願人)の試験研究費等比率が収入金額の3%を超えている

*設立の日から所定の月(個人事業主は事業開始の日から27月、会社及び事業協同組合等は設立の日から26月)を経過しておらず、上記の試験研究費等比率が算出困難な場合は、「常勤の研究者数が2人以上で、常勤の役員・従業員数の合計人数の1/10以上」が要件となります。

2) 中小企業新事業活動促進法(注1)等に基づく認定事業に関連した出願

中小企業技術革新支援制度(SBIR)の補助金等交付事業(注2)

承認経営革新計画における技術開発に関する研究開発事業(注2)

認定異分野連携新事業分野開拓における技術開発に関する研究開発事業

旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法における認定事業

中小ものづくり高度化法における認定事業

(注1)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)

(注2)改正前の新事業創出促進法及び中小企業経営革新支援法に係るものを含む。

2.手続きのながれ

軽減申請を行う場合は、(1)審査請求料軽減申請書(様式見本1-1)又は特許料軽減申請書(様式見本1-2)のほか、各要件を満たしているか確認するための書類(後述の「3.軽減申請に必要な添付書類一覧(各要件)」を参照)を経済産業局等に提出し、(2)交付された確認書の確認書番号を記載して、(3)出願審査請求書(様式見本5)又は特許料納付書(様式見本6)を特許庁に提出することになります。

軽減申請をする時期については、原則、審査請求料軽減申請は審査請求直前に、特許料軽減申請は特許査定後に申請してください(第1年分から第3年分までの特許料は特許査定の謄本の送達から30日以内に納付することが必要です)。確認書の交付日と審査請求又は特許料納付の時期が大きくずれると、軽減申請の再申請(確認書再交付)となる場合がありますのでご注意ください(産業技術力強化法に基づく軽減に係る確認書の有効期限は1年です)。

なお、審査請求又は特許料納付の期限到来等のため、やむを得ず確認書の交付前に審査請求又は特許料納付をする場合は、審査請求書又は特許料納付書に確認書番号の代わりに軽減申請中の旨を記載してください(記載方法は、様式見本5又は6の留意事項2を参照)。

*軽減申請については一の申請毎に行う必要がありますが、添付書類については、複数の軽減申請を同時に行う場合や過去に他の出願の軽減申請を行っている場合は、援用可能な書類(法人の登記事項証明書(法人登記簿謄本)、試験研究費等比率を証する書面、就業規則の写し等)について、同時に提出した(又は既に提出した)他の軽減申請書に添付したものを援用することが可能です(援用する場合の申請方法は様式見本1の留意事項4を参照)。

*上図(2)で交付される確認書(産業技術力強化法に基づく軽減申請に限る)には「確認書有効期限 交付日より1年間」と記載されていますが、この有効期限は確認書のみの有効期限を示すものであり、出願審査請求等の他の手続に係る期限とは関係ありませんので手続をする際にはご留意ください。

(例えば、出願審査請求の期限(出願の日から3年以内)が平成19年10月1日で、確認書の交付日が平成19年9月1日である場合、確認書は1年後の平成20年8月31日まで有効ですが、出願審査請求の期限は変わらず平成19年10月1日までです。)

3.軽減申請に必要な添付書類一覧(各要件)

|

申請者 |

予約承継を受けた使用者 |

発明者 |

||

|---|---|---|---|---|

|

会社・ |

事業協同組合等 |

|||

|

軽減申請書 |

(1)様式見本1 |

(1)様式見本1 |

(1)様式見本1 |

|

|

確認項目用紙 |

(2)様式見本2 |

(2)様式見本2 |

(2)様式見本2 |

|

|

中小企業要件 |

(3)従業員数 |

(不要) |

(3)従業員数 |

|

|

研究開発要件 |

1)申請者(出願人)の試験研究費及び開発費の合計金額が収入金額の3%を超えている |

(5)試験研究費等比率の証明 |

(5)試験研究費等比率の証明 |

(5)試験研究費等比率の証明 |

|

2)出願が中小企業新事業活動促進法等にもとづく認定事業等の成果によるもの |

(8)承認経営革新計画事業者 |

(8)承認経営革新計画事業者 |

(8)承認経営革新計画事業者 |

|

|

職務発明要件 |

(12)職務発明であることの証明:様式見本4 |

(12)職務発明であることの証明:様式見本4 |

(不要) |

|

|

(不要) |

||||

4.添付書類について

*3.の研究開発要件(5)~(11)のいずれを満たすかによって、申請書等の各種添付書類に引用する法律が変わりますのでご注意ください。

- (5)~(10)の場合 →「産業技術力強化法第18条…」

- (11)の場合 →「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条…」

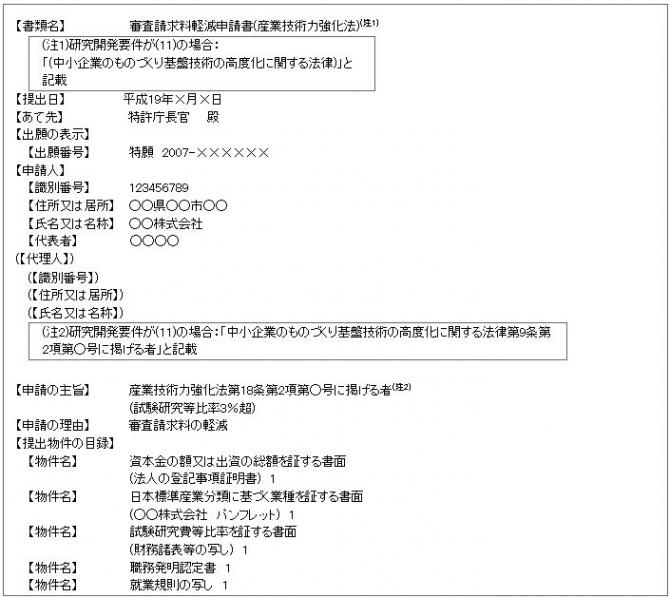

(1)軽減申請書

様式見本1-1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード)

様式見本1-1の留意事項

1)【書類名】の記載について

研究開発要件が(5)~(10)に該当する場合は、「審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)」と記載し、研究開発要件が(11)に該当する場合は、「審査請求料軽減申請書(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律)」と記載します。

2)【申請の趣旨】の欄に記載する号数

「第○号」については、発明者本人(個人事業主のみ)の場合は「第1号」と記載し、職務発明を承継した使用者の場合には「第2号」と記載します。

また、産業技術力強化法第18条第2項に基づく場合は、同欄に次のいずれの研究開発型中小企業に当てはまるかを記載します。

試験研究等比率3%超(又は研究者数比率10%以上)

SBIR事業を行う者

承認経営革新事業を行う者

認定異分野連携事業を行う者

旧中小創造法認定事業を行う者

3)添付書類の援用について

複数の軽減申請を同時に行う場合や、過去に他の出願の軽減申請を行っている場合に添付書類を援用する場合には、【提出物件の目録】に以下のように記載します。

【提出物件の目録】

- 【物件名】法人登記事項証明書 1

- 【援用の表示】特願xxxx-xxxxxx(出願番号が通知されていない場合は、特許出願の年月日)

に係る平成×年×月×日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。

*援用期間については、試験研究費等比率の算定に関する資料は事業年度の2ヶ月後まで、その他については変更がない限り(最高3年)援用可能(法人の登記事項証明書は3ヶ月援用可能)。

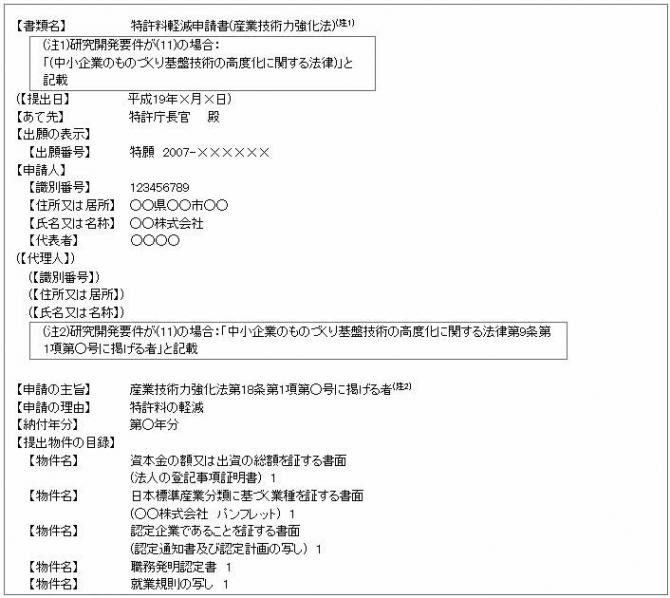

様式見本1-2の留意事項

1)【出願の表示】欄及び【出願番号】欄の記載

特許料の第1年分から第3年分までを納付(軽減申請)するとき、又は特許料の第1年分から第3年分と同時に第4年分以降を納付(軽減申請)するとき(注)は「特願 2007-××××××」のように出願番号を記載します。

(注)中小ものづくり高度化法に基づく軽減申請の場合に限ります。

なお、中小ものづくり高度化法に基づく軽減申請の場合において、特許料の第1年分から第3年分を完納している場合で、特許料の第4年分以降を納付(軽減申請)するときは「【出願の表示】」欄を「【特許番号】」と表示し「特許第○○○○○○○号」のように特許番号を記載します。

2)【申請の趣旨】の欄に記載する号数

*審査請求料軽減申請書(様式見本1-1)と同様です。

3)【納付年分】の欄の記載

上記1)のように複数年分の特許料を一括で納付(軽減申請)するときは「第○年分から第○年分まで」と記載します。

4)添付書類の援用について

*審査請求料軽減申請書(様式見本1-1)と同様です。

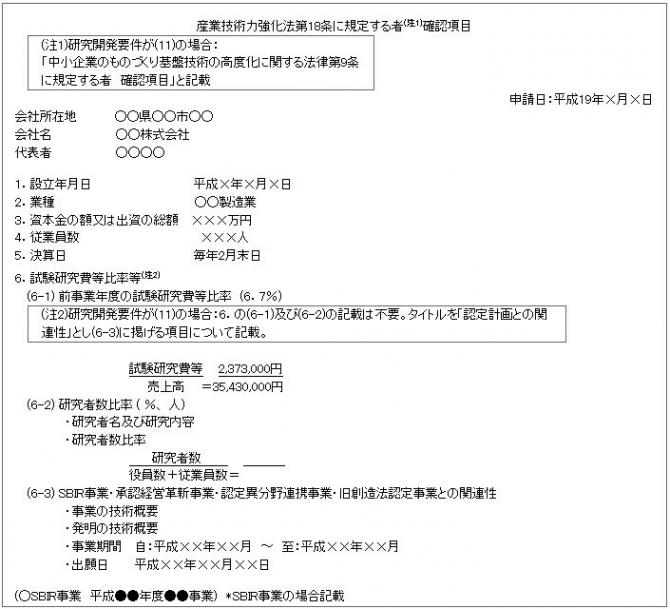

(2)確認項目用紙

経済産業局等における確認書の交付事務のスピードアップ、更には迅速な審査請求を可能とするため、軽減の申請をされる際は、「産業技術力強化法第18条(又は中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条)に規定する者 確認項目」(様式見本2)を軽減申請書の次のページに付けていただくようご協力をお願いいたします。

様式見本2の留意事項

研究開発要件が(5)~(10)に該当する場合:

「6.試験研究等比率等」については、(6-1)~(6-3)のいずれかを記載します。

ただし(6-2)は、試験研究費等比率(6-1)が算定できない場合に限ります。

(6-3)の技術概要には、例えば技術分野、技術のキーワードなどを簡潔に記載します。

*研究開発要件が(7)SBIR補助金等交付事業者である場合には、年度、事業名を記載します。

研究開発要件が(11)に該当する場合:

6.のタイトルを「6.認定計画との関連性」と記載し、(6-1)及び(6-2)は記載せずに、(6-3)のタイトル以外の各項目「事業の技術概要」から「出願日」について記載します。

(3)従業員数を証する書面

雇用保険、労働保険、賃金台帳等の写しと、主たる事業を確認するための書類(会社のパンフレット等)。

詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。

(4)資本金の額、出資の総額を証する書面

法人の登記事項証明書(法人登記簿謄本)等と、主たる事業を確認するための書類(会社のパンフレット等)。

資本金の額、出資の総額を証する書面の例

- 法人の登記事項証明書(写しも可)

- 財務諸表(写しも可)

- 定款(写しも可)

(注)資本金の額、出資の総額を確認可能である必要があります。

(5)試験研究費等比率の証明

(個人事業主)

【要件】

申請書提出日の属する年の前年1年間(注)における試験研究費及び開発費の合計額が、事業所得に係る総収入金額の3% を超えること。

【添付書類】

前年1年間(注)の財務諸表や確定申告書の控え等、試験研究費等及び事業所得に係る総収入金額を確認できる書類。

(例)

- 試験研究費等及び事業所得に係る総収入金額等が記載された財務諸表(写しも可)

- 事業所得に係る総収入金額等が記載された公的な書類(財務諸表、確定申告書の控え等)の写し、帳簿等の写し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペン等で目印を付与)、試験研究費等の内訳をまとめた一覧表

- 税理士、公認会計士、中小企業診断士による証明書(書式は自由)

詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。

(注)申請書提出日の属する月が1月~3月である場合は、前々年

(会社等)

【要件】

申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(注)における試験研究費及び開発費の合計額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超えること。

【添付書類】

前事業年度(注)の財務諸表等、試験研究費等及び売上高を確認できる書類。

(例)

- 試験研究費等及び売上高等が記載された財務諸表(写しも可)

- 売上高等が記載された公的な書類(財務諸表、確定申告書の控え等)の写し、帳簿等の写し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペン等で目印を付与)、試験研究費等の内訳をまとめた一覧表

- 税理士、公認会計士、中小企業診断士による証明書(書式は自由)

詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。

(注)申請書提出日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度

試験研究費等について

「試験研究費」とは、新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいい、「開発費」とは、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいいます。それらの試験研究や開発を行うために要する原材料費、人件費(専門的な知識をもって当該試験研究又は開発の業務に専ら従事している者に係るものに限る。)及び経費(他の者に委託して試験研究又は開発を行う場合の委託費用を含む。)を内容とします。ただし、計上された試験研究費等は客観的にその適合性及び妥当性が判断できるものでなければなりません。

(6)研究者数比率の証明

(個人事業主)

【要件】

申請書提出日において事業を開始した日以後27月を経過せず、試験研究費等比率を算定できない場合は、常勤の研究者数が2人以上であり、当該研究者数が、事業主及び従業員の数の合計の1/10以上であることが必要です。

【添付書類】

事業開始日を証する書面(事業開始届等)及び、常勤の研究者数及び従業員数を確認できる書面。

詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。

(会社等)

【要件】

申請書提出日において事業を開始した日以後26月を経過せず、試験研究費等比率を算定できない場合は、常勤の研究者数が2人以上であり、当該研究者数が、常勤の役員及び従業員の数の合計の1/10以上であることが必要です。

【添付書類】

設立年月日を証する書面(法人の登記簿事項証明書、またはその写し)及び、常勤の研究者数・常勤の役員数及び従業員数を確認できる書面。

詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。

研究者数について

常勤の研究者数については、社内組織図、研究者の略歴や実績等により確認します。「研究者」とは、特定の研究テーマを持って研究を主として行う者で、試験研究費等の支出の対象となっている者を指します。例えば、新製品の研究に従事する者は該当しますが、製品を売り込むための営業を行っている者は該当しません。

(7)SBIR補助金等交付事業者

当該発明が、中小企業新事業活動促進法に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るものであること(事業終了後2年以内までに出願されたものに限る)。

(注)改正前の新事業創出促進法に係るものを含みます。

【添付書類】

SBIR特定補助金等の交付を受けた事業を行う者であることを証する書面(「補助金交付決定通知書」及び「補助事業計画書」の写し等)及び当該発明が補助金等交付事業の成果であることを証する書面(様式見本3)

(8)承認経営革新計画事業者

当該発明が、中小企業新事業活動促進法に規定する「承認経営革新計画」に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る)の成果に係るものであること(計画終了後2年以内までに出願されたものに限る)

(注)改正前の中小企業経営革新法に係るものを含みます。

【添付書類】

経営革新計画の承認に基づく事業(研究開発を含むもの)を行う者であることを証する書面(「承認書」及び「経営革新計画」の写し等)及び当該発明が承認事業の成果であることを証する書面(様式見本3)

(9)認定異分野連携新事業分野開拓計画事業者

当該発明が、中小企業新事業活動促進法に規定する「認定異分野連携新事業分野開拓計画」に従って行われる異分野連携新事業分野開拓のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る)の成果に係るものであること(計画開始から計画終了後2年以内までに出願されたものに限る)。

【添付書類】

研究開発等事業計画の認定に基づく事業を行う者であることを証する書面(「認定書」及び「異分野連携新事業分野開拓計画」の写し等)及び当該発明が認定事業の成果であることを証する書面(様式見本3)

(10)旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(旧創造法)における認定事業者

当該発明が、廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)に規定する「認定研究開発等事業計画」に従って行われる研究開発等事業の成果に係るものであること(計画終了後2年以内までに出願されたものに限る)。

【添付書類】

研究開発等事業計画の認定に基づく事業を行う者であることを証する書面(「認定書」及び「研究開発等事業計画」の写し等)及び当該発明が認定事業の成果であることを証する書面(様式見本3)

(11)中小ものづくり高度化法における認定事業者

当該発明が中小ものづくり高度化法に規定する「認定計画」に従って行われる特定研究開発等の成果に係るものであること(計画開始から計画終了後2年以内までに出願されたものに限る)。

【添付書類】

認定計画に基づく事業を行う者であることを証する書面(「認定書」及び「認定計画」の写し等)及び当該発明が特定研究開発等の成果に係るものであることを証する書面(様式見本3)

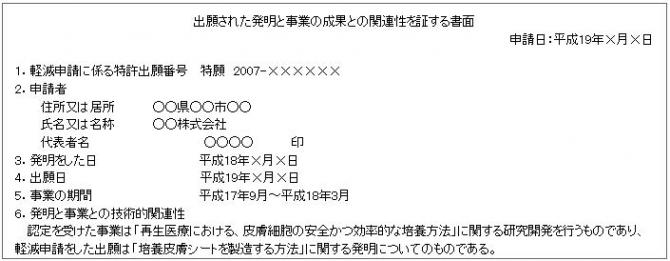

様式見本3:「出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面」の例

様式見本3の留意事項

1)研究開発要件が(5)又は(6)(申請者(出願人)の試験研究費及び開発費の合計金額が収入金額の3%を超えている、又は常勤の研究者数が2人以上で常勤の役員・従業員の合計人数の1/10以上)に該当する企業の場合には、様式見本3の提出は不要です。

2)「6.発明と事業との技術的関連性」については、当該SBIR事業、承認経営革新事業、認定異分野連携事業、旧中小創造法認定事業の事業、中小ものづくり高度化法の認定事業それぞれの概要と出願した特許の技術の関連性について記載します。

3)様式見本3を用いて証明しなくとも「職務発明認定書」(様式見本4)に6.~8.欄を設けて説明することも可能とします。ただし、発明者(=個人事業主本人)の申請の場合、職務発明認定書を添付書類として提出する必要がないので、様式見本3に従って書類を作成することが必要です。

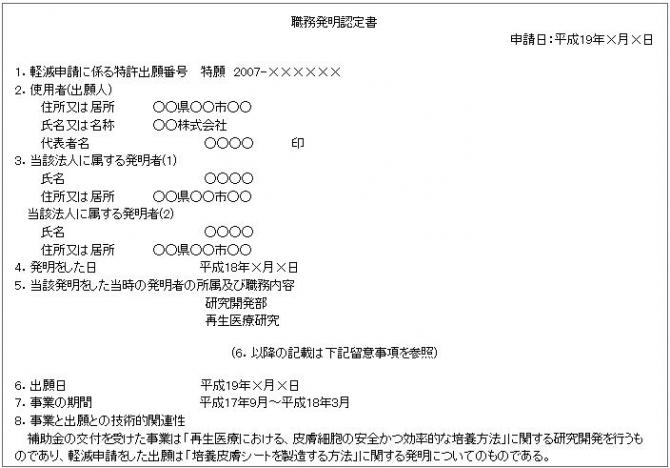

(12)職務発明認定書

様式4の留意事項

SBIR事業、承認経営革新事業、認定異分野連携新事業分野事業、旧中小創造法認定研究開発等事業、中小ものづくり高度化法の認定事業を行う者の場合、軽減申請をする出願が事業の成果に係るものであることを証明するにあたり、様式見本3を用いて証明しなくとも、「職務発明認定書」に6.~8.欄を設けて説明することも可能です。

ただし、発明者(=個人事業主本人)の申請の場合、「職務発明認定書」を添付書類として提出する必要はないので、様式見本3に従って書類を作成することが必要です。

(13)職務発明を予め承継していることを証する書面

職務発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則、その他の定めの写し。

詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。

5.参考

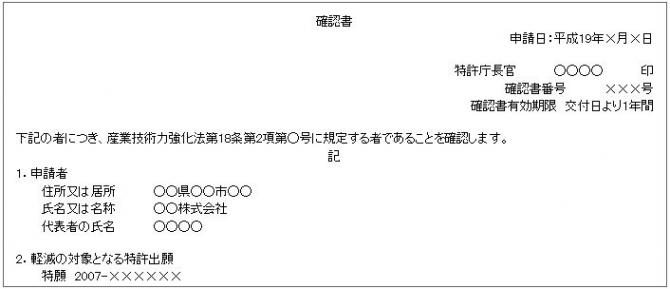

(1)確認書(審査請求料の軽減申請に係る交付例)

1)研究開発要件が(5)~(10)に該当する場合(産業技術力強化法に基づく軽減申請)

*特許料の軽減申請に係る確認書は、引用条項が「第2項」ではなく「第1項」と記載されます。

*確認書に記載されている有効期限は確認書のみの有効期限を示すものであり、出願審査請求等の他の手続に係る期限とは関係ありませんので手続をする際にはご留意ください。

(例えば、出願審査請求の期限(出願の日から3年以内)が平成19年10月1日で、確認書の交付日が平成19年9月1日である場合、確認書は1年後の平成20年8月31日まで有効ですが、出願審査請求の期限は変わらず平成19年10月1日までです。)

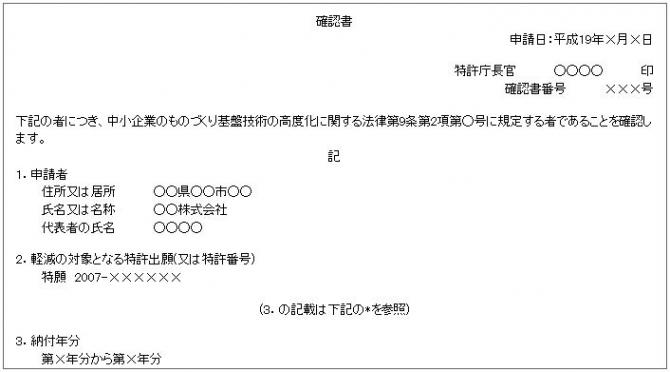

2)研究開発要件が(11)に該当する場合(中小ものづくり高度化法に基づく軽減申請)

*特許料の軽減申請に係る確認書は、引用条項が「第2項」ではなく「第1項」と記載されます。

*第4年分以降の特許料について軽減申請をした場合(第1年分から第3年分と一緒に第4年分以降を納付(軽減申請)する場合を除く)には、2の欄は特許番号が記載されます。

*特許料の軽減申請については、3の欄(納付年分)が記載されます。

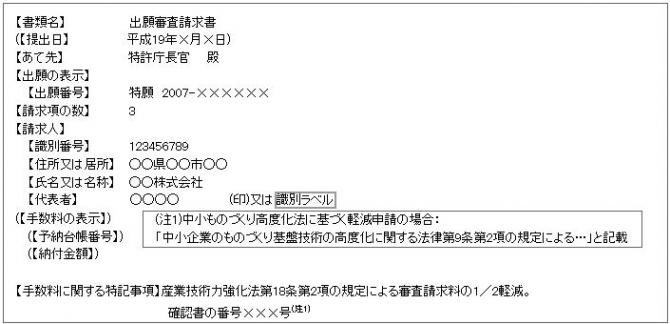

(2)出願審査請求書

様式見本5の留意事項

1)【手数料に関する特記事項】には、研究開発要件が(5)~(10)に該当する場合(産業技術力強化法に基づく軽減申請の場合)は「産業技術力強化法第18条第2項の規定による…」と記載し、研究開発要件が(11)に該当する場合(中小ものづくり高度化法に基づく軽減申請の場合)は「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による…」と記載します。

2)確認書が交付されていないときに審査請求する場合は、【手数料に関する特記事項】の欄に「産業技術力強化法第18条第2項(又は中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項)の規定による審査請求料軽減申請中」と記載します。

3)書面による提出の場合は、押印又は識別ラベルの添付が必要です。また、電子化手数料(1件につき1,200円+700円×書面の枚数)が別途かかります。

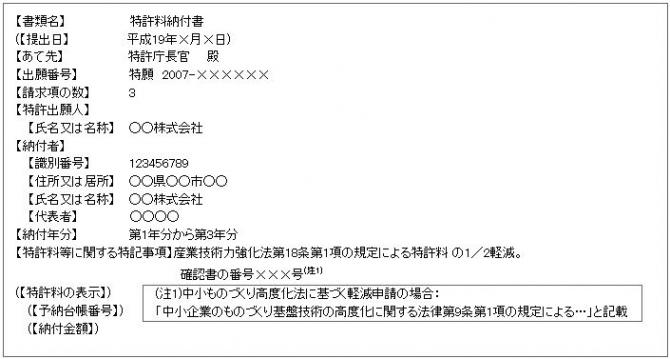

(3)特許料納付書

様式見本6の留意事項

1)【特許料等に関する特記事項】には、研究開発要件が(5)~(10)に該当する場合(産業技術力強化法に基づく軽減申請の場合)は「産業技術力強化法第18条第1項の規定による…」と記載し、研究開発要件が(11)に該当する場合(中小ものづくり高度化法に基づく軽減申請の場合)は「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による…」と記載します。

2)確認書が交付されていないときに納付する場合は、【特許料等に関する特記事項】の欄に「産業技術力強化法第18条第1項(又は中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項)の規定による特許料軽減申請中」と記載します。

3)中小ものづくり高度化法に基づく軽減申請の場合において、第4年分以降の特許料を納付するときは、【出願番号】の欄を【特許番号】とし、特許番号を記載するとともに、【特許出願人】の欄を【特許権者】とし、特許権者の氏名又は名称を記載します。

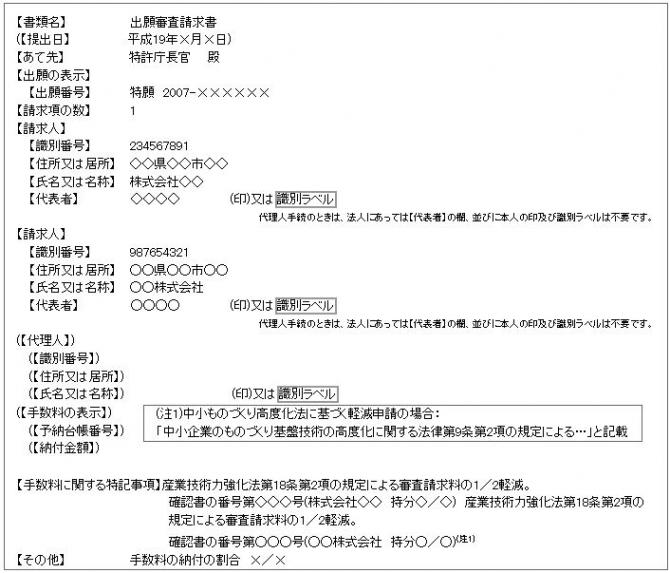

(4)共同出願の出願審査請求書

例:共同出願の出願審査請求書

共同出願の出願審査請求書の留意事項

1)【手数料に関する特記事項】の欄には、研究開発要件が(5)~(10)に該当する場合(産業技術力強化法に基づく軽減申請の場合)は「産業技術力強化法第18条第2項の規定による…」と記載し、研究開発要件が(11)に該当する場合(中小ものづくり高度化法に基づく軽減申請の場合)は「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による…」と記載します。また、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。

2)【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

3)持分を証する書面(出願人全員が押印した原本)の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。

6.お問い合わせ先

*軽減申請書及び各要件を満たしているかを確認する書類(添付書類)の提出先は、管轄の経済産業局等知的財産室となります。ご不明な点等ありましたら以下の経済産業局等知的財産室へお問い合せください。

各経済産業局等の申請書のあて先及び問い合わせ先

【北海道】(北海道)

〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎

北海道経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室

TEL 011-709-2311 内線 2585,2586

【東北】(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)

〒980-0014 仙台市青葉区本町3-4-18 太陽生命仙台本町ビル7F

東北経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室

TEL 022-223-9730

【関東】(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、山梨、静岡)

〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館

関東経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室

TEL 048-600-0239

【中部】(愛知、岐阜、三重、富山、石川)

〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2

中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室

TEL 052-951-2774

【近畿】(福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)

〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館

近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室

TEL 06-6966-6016

【中国】(鳥取、島根、岡山、広島、山口)

〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館

中国経済産業局 地域経済部 次世代産業課

TEL 082-224-5625

【四国】(徳島、香川、愛媛、高知)

〒760-8512 高松市サンポート3-33

四国経済産業局 地域経済部 産業技術課

TEL 087-811-8519

【九州】(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)

〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1

九州経済産業局 地域経済部 技術企画課 知的財産室

TEL 092-482-5463

【沖縄】(沖縄)

〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1

沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課

TEL 098-866-1730

本件についての問い合わせ先

【制度について】

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく軽減以外)

経済産業省 産業技術環境局 産業技術政策課

TEL 03-3501-1773

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく軽減)

中小企業庁 経営支援部 技術課

TEL 03-3501-1816

【手続きについて】

審査請求料、特許料等の減免・猶予措置の問い合わせ先について

具体的案件に関する問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

審査請求料(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

審査請求料(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

特許料

特許庁審査業務部出願支援課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

手続等一般的な問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

中小企業の減免申請に関する問い合わせ先

特許庁総務部普及支援課

電話:代表 03-3581-1101 内線2340

e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

この記事に関する問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

【各中小企業支援制度について】

承認経営革新計画及び認定異分野連携新事業分野開拓計画:

中小企業庁 経営支援部 経営支援課03-3501-1763

SBIR制度及び旧創造法認定研究開発等事業計画:

中小企業庁 経営支援部 技術課03-3501-1816

[更新日 2020年3月25日]