ここから本文です。

平成24年4月以降の実施権登録制度の概要

平成24年4月3日

特許庁

特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)により、通常実施権の当然対抗制度を導入したことに伴い、平成24年4月2日以降、仮通常実施権及び通常実施権の登録申請を行うことができなくなりました。

また、上記法改正に先立ち、特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)により、通常実施権等登録制度に関する各種見直しも平成21年4月以降行っております。

これら一連の法改正によって、実施権登録の考え方や方法が大きく変わったことを踏まえ、平成24年4月以降の実施権登録制度の概要について、「平成23年法改正」と「平成20年法改正」に分け、以下のとおりまとめてみましたので、今後の手続の参考にしてください。

(注)凡例

法令等の略記は次の通りです。

特許登録令=特登令

特許登録令施行規則=特登令規則

平成23年法改正

1.通常実施権の当然対抗制度の考え方の概要

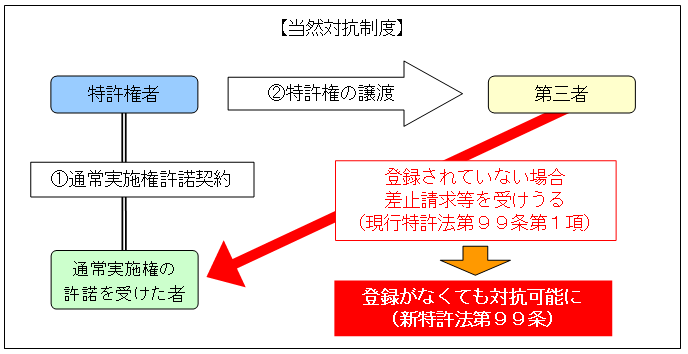

当然対抗制度を導入したことにより、通常実施権の許諾を受けた者は、特許庁への通常実施権の登録を必要とせずに、特許権を譲り受けた者からの差止請求等に対抗できるようになりました。

旧特許法第99条第1項の規定に基づき効力を有していた「登録した通常実施権」は、新法施行日(平成24年4月1日)以後も引き続き第三者対抗力を持ち続けますので、新法施行日以後も特許権を譲り受けた者からの差止請求等に対抗できます。

新法施行日前の「登録していない通常実施権」は、特許権を譲り受けた者からの差止請求等に対抗することができませんが、新法施行日以後は、新特許法第99条の規定に基づき、第三者対抗力を有することとなります。

※仮通常実施権の対抗力を規定していた旧特許法第34条の5に関しても、旧特許法第99条と同様の趣旨で改正されています。

※新法施行日前に特許権の譲渡があった場合には、当然対抗制度導入前であるため、登録していない通常実施権を第三者に対抗することはできません。

※実用新案、意匠に係る通常実施権についても同様です。

|

新特許法 |

(通常実施権の対抗力) 第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。 (削る) (削る) |

|---|---|

|

旧特許法 |

第九十九条 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。 3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 |

また、商標の「通常使用権」に関しましては、「産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会」の場においても、『当然対抗制度の導入には慎重であるべき。』等の意見が出されたことを踏まえ、今回法改正は行われませんでした。よって、商標の「通常使用権」が第三者対抗力を得るためには、現行制度のとおり登録をすることが求められます。

《参考:産業構造審議会知的財産政策部会第24回商標制度小委員会参考資料1》

特許法改正検討項目の商標法への波及について【一覧表】(PDF:148KB)

2.通常実施権の登録制度の廃止

現行特許法第27条第1項第2号ないし第4号の改正に伴い、通常実施権及び仮通常実施権に関する事項は特許原簿への登録事項ではなくなりました。よって、平成24年3月30日(金曜日)の受付を最後に通常実施権若しくは仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅若しくは処分の制限、又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限の登録は行うことができなくなりました。

なお、平成24年4月2日(月曜日)以後に受け付けられた通常実施権、仮通常実施権に係る各種登録申請は、法律の適用がありませんので手続却下処分となります。

3.特許原簿における「丙区」の位置付け

上記2.通常実施権の登録制度の廃止のとおり、平成24年3月30日(金曜日)受付分を最後に、通常実施権、仮通常実施権に係る特許原簿上の情報、つまり「丙区」の更新が行われなくなりました。

例えば、通常実施権許諾契約が解除されたとしても、平成24年4月1日以後に契約解除による通常実施権抹消登録申請は行うことができません。

新法施行日以後に閲覧する「丙区」の情報は、平成24年3月30日(金曜日)までに登録申請があったものであり、その通常実施権、仮通常実施権に係る情報が最新のものであるか否かを判断することができなくなります。

4.通常実施権、仮通常実施権に係る特許原簿の閲覧・交付請求について

平成21年4月1日以後に登録された通常実施権、仮通常実施権に係る情報であって、企業等において秘匿ニーズの高い事項(通常実施権者の名称・住所、通常実施権の範囲等)については、現行特許法第186条第3項の規定に従い、一般への開示を制限しています。

今般の法改正によって現行特許法第186条第3項は削除されますが、改正法附則第2条第26項に従い、登録済みの通常実施権、仮通常実施権に関する一般への開示制限に変更はありません。

また、上記非開示事項に関し、登録済みの通常実施権、仮通常実施権について利害関係人が利害関係を有する部分について閲覧の請求等をした場合に限り、例外として開示請求できる点に関しても変更はありません。

※実用新案に係る通常実施権についても同様です。

《参考:改正法附則第2条第26項》

この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平成20年法改正

平成23年法改正により、平成24年4月1日以降、仮通常実施権及び通常実施権の登録申請を行うことができなくなりましたが、仮専用実施権及び専用実施権については平成24年4月1日以降も特許仮実施権原簿及び特許登録原簿に登録されます。

以下では、「特許仮実施権原簿の構成及び内容」や「特許登録原簿への専用実施権の登録事項等」などの事例を紹介していますので、今後の手続の参考にしてください。

1.特許仮実施権原簿と特許原簿について

- (1) 仮専用実施権は、「特許仮実施権原簿」に登録されます。

特許仮実施権原簿(紙原簿)には、別紙1(PDF:73KB)の構成及び内容で仮専用実施権が登録されます(特登令施規7条の2)。 - (2) 仮専用実施権に係る特許出願の特許権の設定の登録に伴う専用実施権は、「特許登録原簿」に職権で登録されます。

特許登録原簿(磁気原簿)への専用実施権の登録事項等は別紙2(PDF:77KB)のとおりです(特登令施規33条、同36条の2)

2.特許仮実施権の職権による抹消登録について

別紙3(PDF:60KB)に該当する場合は、特許仮実施権原簿の仮専用実施権の登録を抹消します(特登令16条等)。

3.仮専用実施権設定登録申請手続

仮専用実施権の設定登録を行う場合、様式10の2(特登令施規10条関係)仮専用実施権設定登録申請書(PDF:70KB) (ワード:34KB)を用い手続を行ってください。

4.出願人名義変更届に基づく特許仮実施権原簿への職権登録

仮実施権登録申請に基づく特許仮実施権原簿の作成後、特許仮実施権許諾者に係る特許法第34条第4項又は第5項の規定による出願人名義変更届の提出があったときは、特許仮実施権原簿に特許を受ける権利を有する者の変更を仮実施権許諾者の変更の登録を職権で登録します。

5.特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請

仮専用実施権登録申請に基づく特許仮実施権原簿の作成後、仮専用実施権許諾者に係る住所(居所)又は名称(氏名)の表示の変更があったときは、特許を受ける権利を有する者の表示の変更を申請(特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請(PDF:44KB) (ワード:26KB))により登録します。

6.専用実施権、専用(通常)使用権及び仮専用実施権に係る「対価の額等」の登録事項からの除外(特許、実用新案、意匠、商標に適用)

実施権に係る「対価の額」又はその「支払い方法」若しくは「支払時期の定め」については、登録事項ではなくなりましたので実施権許諾契約証書又は許諾証書に定めがあっても申請書への記載はしないでください。

7.平成20年法改正対応の実施権登録制度に関するQ&A

平成20年法改正対応の実施権登録制度に関する「よくある質問」を別紙4(PDF:112KB)としてQ&A形式でまとめましたので、併せて御参照ください。

[更新日 2015年10月1日]

|

お問い合わせ |

|

<通常実施権等の対抗制度の見直し全般に関すること> 特許庁総務部総務課 制度改正審議室 TEL:03-3581-1101 内線2118 FAX:03-3501-0624

<仮専用実施権登録に関する手続について> 特許庁審査業務部審査業務課 登録室特実移転(仮実施権)担当 TEL:03-3581-1101 内線2720 FAX:03-3501-6064

<通常実施権、仮通常実施権登録に関する証明・閲覧について> 特許庁審査業務部出願課 行政サービス室閲覧・証明担当 TEL:03-3581-1101 内線2756 FAX:03-3501-6010 |