ホーム> 制度・手続> 商標> 出願> 出願に際しての留意事項> 商品・役務を指定する際の御注意

ここから本文です。

商品・役務を指定する際の御注意

令和7年2月

特許庁審査業務部商標課

商標登録出願に当たっては、商標を使用する商品・役務を「指定商品・指定役務」として、区分(商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもの。「類」とも呼びます。)に従って、その内容及び範囲が明確に把握できるよう具体的に記載する必要があります。それは、商標権が、商標(マーク)とそれを使用する商品・役務(サービス)との組合せから構成され、指定商品・指定役務が商標の権利範囲を定めるものとなるからです。

また、指定商品・指定役務については、出願商標を使用している又は使用する予定があるものに限られます。

商標の審査において、審査官は、指定商品・指定役務について(1)政令で定める商品・役務の区分に従って商品・役務を指定しているか否か(商標法第6条第2項)、(2)指定された商品・役務の内容及び範囲が明確に把握できるか否か(商標法第6条第1項)を判断します。

審査官は、その出願が(1)及び(2)の要件を満たしていないと判断した場合は、商標法第6条第1項、第2項に基づく拒絶理由を通知します。

また、出願に係る指定商品・指定役務について、出願商標を使用している又は使用する予定があることの確認が必要と判断した場合は、商標法第3条第1項柱書に基づく拒絶理由を通知します。

これらの指定商品・指定役務の記載等に関する拒絶理由については、以下の1. から4. の情報を把握していただくことで回避可能な場合が多くありますので、商標出願を予定している皆様には、円滑な権利取得のため、十分に御理解、御活用していただきますようお願いいたします。

(参考)商標法第6条に関する判断の基準は、「商標審査基準第5 第6条(一商標一出願) (PDF:229KB)」を御参照ください。

1. 政令で定める商品・役務の区分に従って商品・役務を指定していること(商標法第6条第2項)

商品及び役務の区分は、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類から第45類に分けられています。

商標登録出願に当たっては、その商標を使用している又は使用を予定している商品・役務を指定し、その商品・役務が属する区分(類)を願書に記載しなければなりません。

なお、一つの出願において、区分ごとに指定する商品・役務を記載していれば、一つの区分(類)でも、複数の区分(類)でも指定することができます。

政令で定める商品及び役務の区分に従っていない例

- 「第3類 つや出し布」

(「つや出し布」は第21類に属する商品ですから、第3類ではなく、「第21類 つや出し布」と記載してください。) - 「第4類 トランスミッションオイル」

(「トランスミッションオイル」は第1類に属する商品ですから、第4類ではなく、「第1類 トランスミッションオイル」と記載してください。) - 「第41類 コンピュータソフトウェアの提供」

(「コンピュータソフトウェアの提供」は第42類に属する役務ですから、第41類ではなく、「第42類 コンピュータソフトウェアの提供」と記載してください。)

具体的な商品・役務が何類に属するかについては、以下(御参考1)<各区分(類)に属する具体的な商品及び役務の表示例>のリンク先の基準及び分類表を御参照ください。

また、商標登録出願における記載方法については、「商標登録出願書類の書き方ガイド(PDF、外部サイトへリンク)」 商標登録願の様式(外部サイトへリンク)を御覧ください。

2. 指定された商品・役務の内容及び範囲が明確であること(商標法第6条第1項)

指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確であることが必要です。

そのためには、商品・役務の内容及び範囲を把握できるような明確な表示で記載する必要があり、その記載については十分に調査していただく必要があります。

指定された商品・役務の表示が不明確な例

(例) 一区分に属する商品又は役務を以下のような表示をもって指定商品又は指定役務とするもの

- 「第2類 全ての商品」

(それぞれの区分に属する商品は、例示公表されているもの以外にも多数あり、いかなる商品について権利を取得しようとしているのかが不明確であることから、具体的な商品を記載する必要があります。) - 「第39類 貨物車による輸送, その他本類に属する役務」

(上記の例と同様、「その他本類に属する役務」は、例示公表されているもの以外にも多数あり、いかなる役務について権利を取得しようとしているのかが不明確であることから、具体的な役務を記載する必要があります。) - 「第10類 医療用特殊調度品」

(「医療用特殊調度品」は、その内容が不明確であることから、具体的な商品を記載する必要があります(例えば、第10類「医療用ベッド」、「医療用診察台」等)。) - 「第37類 ガス機器の修理」

(「ガス機器の修理」は、「ガス機器」の内容及び範囲が不明確であることから、どのようなガス機器であるのかを明らかにし具体的に記載する必要があります(例えば、第37類「ガスボイラーの修理」、「ガス湯沸かし器の修理」等)。)

3. 商品・役務の注意点

商品及び役務の中には、似たような商品や役務であっても材質や用途等によって区分が分かれる場合があり、また、区分が分かれることによって、その商品や役務の概念に含まれる商品・役務の内容が相違する場合があります(以下(1)(2)参照)。

したがいまして、出願に際しては、使用している又は使用を予定している商品・役務の材質や用途等をよく確認してから、区分及び商品・役務を指定していただくよう御注意ください。

(1)材質によって区分が複数に分かれる例

- 「第6類 金属製植物の茎支持具」、「第20類 植物の茎支持具(金属製のものを除く。)」

(商品「植物の茎支持具」は、金属製のものは第6類、その他の材質のものは第20類です。) - 「第6類 建築用金属材料」、「第19類 建築材料(金属製のものを除く。)」

(商品「建築材料」は、金属製のものは第6類、その他の材質のものは第19類です。)

(2)用途によって区分が複数に分かれる例

- 「第1類 工業用除菌剤」、「第3類 洗濯用除菌剤」、「第5類 除菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。)」

(商品「除菌剤」は、工業用のものは第1類、洗濯用は第3類、工業用及び洗濯用を除いたものは第5類です。)(「抗菌剤」も同様です。) - 「第1類 工業用消臭剤」「第3類 身体用消臭剤,口臭用消臭剤,動物用消臭剤」、「第5類 消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」

(商品「消臭剤」は、工業用のものは第1類、身体用・口臭用・動物用は第3類、工業用・身体用・動物用及び口臭用を除いたものは第5類です。) - 「第3類 入浴剤(医療用のものを除く)」、「第5類 医療用入浴剤」

(商品「入浴剤」は、医療用のものは第5類、それ以外のものは第3類です。) - 「第35類 食品の販売促進のための展示会の企画・運営又は開催」、「第41類 教育・文化のための食品の展示会の企画・運営又は開催」

(役務「食品の展示会の企画・運営又は開催」は、販売促進のためのものは第35類、教育・文化のためのものは第41類です。)

(御参考1)不明確な指定商品又は指定役務の審査に関する運用について(商標審査便覧 46.01 第6条(PDF:251KB))

各区分(類)に属する具体的な商品及び役務については、下記リンク先の基準及び分類表において、正確な区分や適正な表示例を掲載していますのでご覧ください。

各区分(類)に属する具体的な商品及び役務の表示例

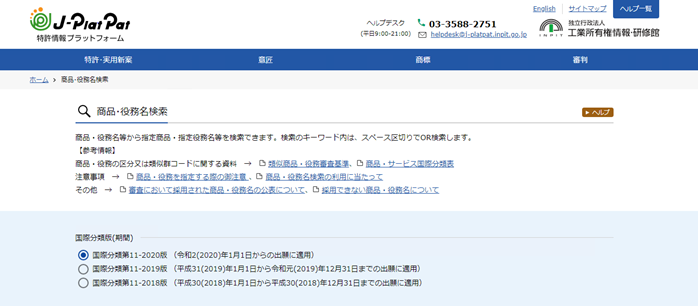

また、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)中の「商品・役務名検索」においては、出願人が指定しようとする商品・役務名に関連する語を用いて、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」、「審査において採用された商品・役務名」を検索することができます。

商標登録出願の際には、上記基準や分類表、こちらの検索ツールを活用して十分に調査した上で指定商品・役務を指定してください。なお、商品・役務として採用できない表示については「採用できない商品・役務名について」を御覧ください。J-PlatPatでの商品・役務の調べ方は【よく使う商品・役務名の検索方法】を御覧ください。

(御参考2)特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)「商標」の見出し中の「商品・役務名検索」の検索例

例えば、「商品・役務名」に商品名「ドライフルーツ」を入力し、「検索」をクリックすると、検索結果が得られます。そして、検索結果画面の「ヒット件数」の数字又は「一覧表示」をクリックすると下記画面の「検索結果一覧」が表示されます。

4. 指定商品・指定役務について、使用又は使用の予定がある商標を出願していること(商標法第3条第1項柱書)

願書に記載できる指定商品・指定役務は、願書に記載の商標を使用又は使用する予定があるものに限られます。

そのため、願書に記載された指定商品・指定役務が一つの区分の中で広い範囲に及ぶ場合などは、商標法第3条第1項柱書に基づく拒絶理由を通知して、商標の使用又は使用の予定について、書面をもって確認を行う場合があります。確認の目安としては、1区分内における類似群の上限数は、「22個」としています。確認が求められた場合には、指定商品・指定役務について商標を使用している又は使用する予定があることを証明するためのカタログやパンフレットなどの資料を提出する必要があります。

詳細については、下記リンク先の商標審査基準、商標審査便覧を御覧ください。

(御参考)商標の類似群とは

日本における「類似群コード」についてを御覧ください。

[更新日 2025年2月28日]

|

お問い合わせ |

|

<上記1. から3. に関すること(出願する際の指定商品(指定役務)の表示・区分に関すること)> 特許庁審査業務部商標課国際分類室 電話:03-3581-1101 内線2836

<上記4. に関すること(商標の審査基準・審査実務に関すること)> 特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2807 |