ここから本文です。

Vol.46

広報誌「とっきょ」2020年11月25日発行号

医薬の新領域 中分子医薬の開発状況を特許で読み解く

特許情報から読み解く、中分子医薬の世界

新型コロナウイルス感染拡大によって注目を浴びている医薬。

今回は医薬の新領域である中分子医薬の特許情報を俯瞰的に解析し、

研究開発の動向を整理することで、今後の医薬の行く末を探ります。

【執筆】VALUENEX株式会社

代表取締役社長/工学博士 中村 達生

医薬の限界を打ち破る中分子医薬

中分子医薬とは何を指しているのか?

まず、「中分子医薬」とは分子量が500〜2,000であり、分子量が500以下の「低分子医薬」と、同15万以上の「高分子医薬」の中間に位置するものを指します。

従来は、化学合成によって作られる、サイズが小さく構造もシンプルな低分子医薬が開発の中心でしたが、近年は、人間の体内にある生体分子を応用して作られる抗体医薬のような、サイズが大きく構造も複雑な高分子医薬が開発の中心となっています。低分子医薬は、分子のサイズが小さいために細胞膜の小さい穴を通って細胞内に入りやすいものの、薬が体内のターゲットとする部位だけでなく他の部位にも作用しやすいという課題があります。他方、抗体医薬などの高分子医薬は、薬が体内のターゲットとする部位のみに効率よく作用するものの、分子のサイズが大きいために細胞膜の小さい穴を通るのが難しいという課題があり、それぞれの短所が医薬開発の限界になっていました。

しかし、低分子医薬と高分子医薬の中間にあたるサイズを有する中分子医薬は、低分子医薬と高分子医薬の長所を併せ持つ、すなわち、医薬の限界を超える新領域の医薬として、難病治療薬の実現など、各方面から期待を寄せられています。なお、今回は概念として確立しつつある中分子医薬というものを抽出して分析を試みましたが、海外では中分子医薬というものを定義するものが見当たりませんでした。そのため、以下、米国の特許情報を中心に抽出しましたが、この中分子医薬というものをどのように定義してデータを抽出するかについては、様々な方法があるかと思います。ここでは我々が行った定義に基づいて抽出したデータを用いた結果である点について、留意が必要となります。

※中分子医薬を直接的に示す特許分類は存在しないため、特性や物質を示す分野を包括的にとりいれることをコンセプトとして対象とす る分類を設定。

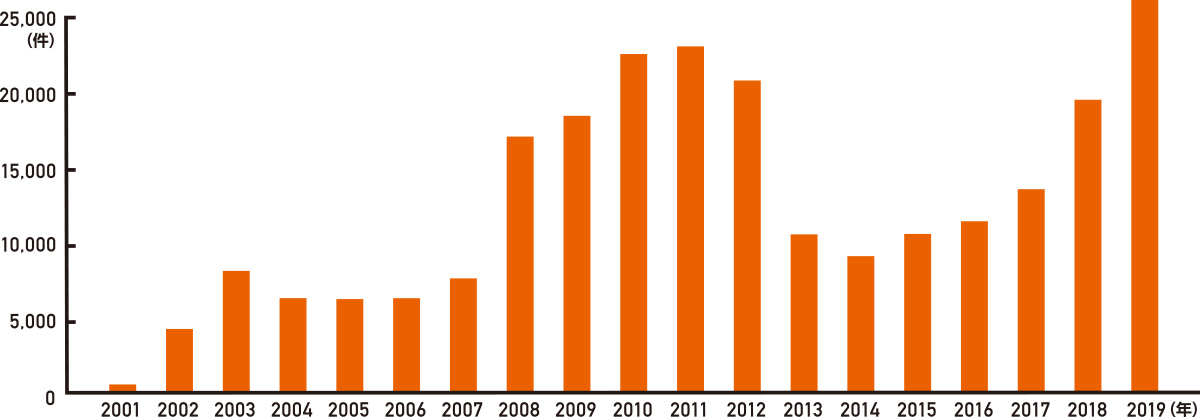

【図2】には、中分子医薬に関する米国特許公開公報の年ごとの公開件数推移を示しました。ご覧のように2008~2012年に米国特許公開公報の数が急増し、その後減少したものの、2017年頃から再び急増に転じており、注目分野であることがお分かりいただけるかと思います。