ここから本文です。

Vol.46

広報誌「とっきょ」2020年11月25日発行号

医薬の新領域 中分子医薬の開発状況を特許で読み解く

深化していく研究開発

※対象文献の期間 2001~2020(2020年出願分は未確定値)

自動車、電気機器などの最終市場商品の研究開発では、研究開発の段階から量産体制に移る際に、研究開発の重心は大きく変遷していくことが一般的です。一方、医薬分野の研究開発の重心は大きくは動かないことが特徴で、むしろ重心は動かず、ある一定の位置で深掘りされていくことが多い傾向があります。

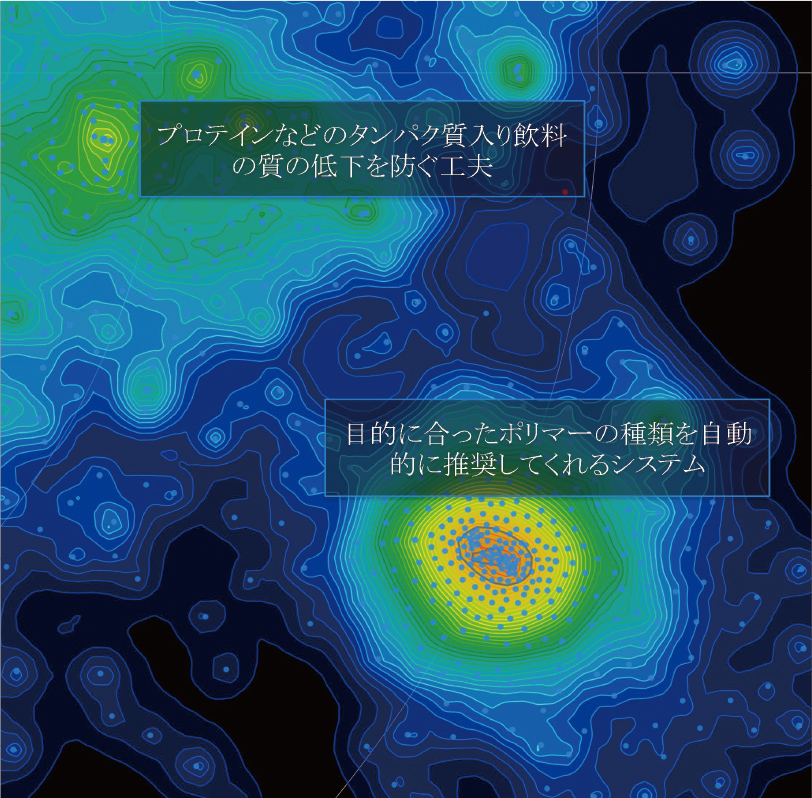

【図4】において、紫色の曲線は20年にわたる研究開発の重心の移動を示すものですが、研究開発の重心は大きく変化していないことが分かります。

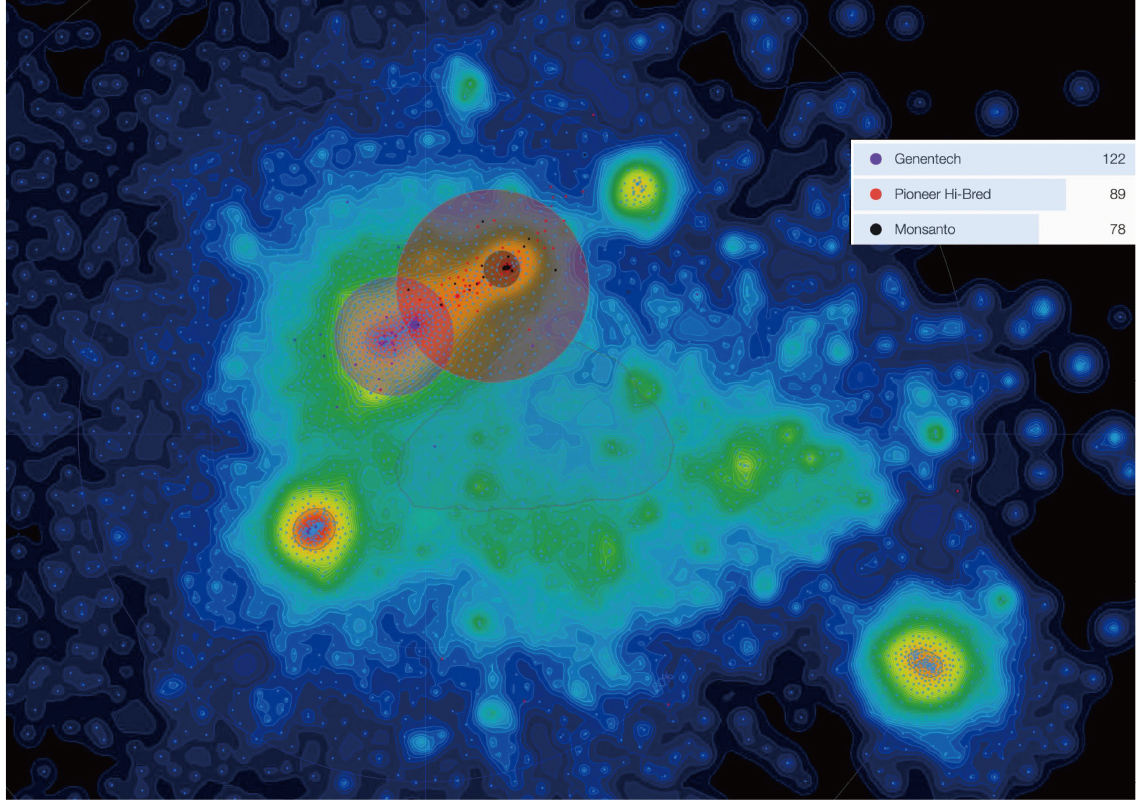

過去20年間の米国での特許出願数の企業ランキングを見てみると、米国での主要な開発企業として、ジェネンテック社、モンサント社、パイオニア・ハイブリッド社が挙げられます【図5】。

そこで、これら三社が注力している研究開発分野を詳細に見てみましょう。【図6】において、紫色の点がジェネンテック社、赤色の点がパイオニア・ハイブリッド社、黒色の点がモンサント社により出願された特許を表しています。

すると、パイオニア・ハイブリッド社、モンサント社は特許出願の多い分野が重複しており、さらに、ジェネンテック社が特許出願を活発に行っている集積領域も他の二社に近いということが分かります。この結果からも、中分子医薬分野での研究開発は、ある特定のテーマにおいてより深掘りされていくということが分かるでしょう。

なお、日本の主要な開発企業としては、例えば、ペプチド医薬の開発を行っている東京大学発のベンチャー企業であるペプチドリーム株式会社、核酸医薬の開発を行っている株式会社ボナックなど、ベンチャー企業が存在感を示していることが特徴的です。特に、ペプチドリーム株式会社では、国内外の大手製薬企業と提携して研究開発を進める動きが見られます。日本では、従来、各製薬企業が自社で開発を進めることが多かったのに対して、中分子医薬の分野では、海外のように製薬企業がバイオベンチャーと連携する流れが出てきていると見ることができます。自社開発のみでなく、複数の企業が事業連携によって研究開発を進めるオープンイノベーションは、事業化のスピードが重要な医薬業界においても望ましい方向性と考えます。

魅了な未了領域ー AI活用 ー

俯瞰解析図【図4】の周辺領域に目を転じると、右下の離れた部分に特許文献が密になっている部分があり、急激に成長している領域が存在していることにお気づきかと思います。この領域は、機械学習、コンピューティング、ニューラルネットワークに関連して、継続的に成長していることを示しています【図7】。

ここから読み解けることは、医薬の世界においても膨大な研究データの解析・分析を効率的に行うために、AIの技術に有効性を見い出しているということです。

今後は、AIの活用によって、開発のスピードが上がることで、医薬業界での開発の重心や傾向にも変化が起きるかもしれません。

VALUENEX株式会社

代表取締役社長/工学博士 中村 達生 氏

ソリューション事業推進本部

コンサルティングチームマネージャー/薬剤師 宮崎 俊 氏

データ可視化による予測分析と戦略開発のための機械学習のパイオニア。俯瞰分析を得意とし、各種ツールの開発やそれらを使用したコンサルティングを行う。