ここから本文です。

Vol.47

広報誌「とっきょ」2021年2月5日発行

マクロ解析からミクロ解析へ 特許で読み解く自動運転における通信技術

マクロの視点からミクロの視点へと

クルマのIoT化を発展させるのは、従来の自動車バリューチェーンとは一線を画したプラットフォーマーを中心に据えたエコシステムではないかといわれています。その背景として、IoT化社会に向けて、1社に閉じないスケールのデータや、業界横断的な要素技術が必要とされることが挙げられます。IoTのデータが生み出す価値は、接続される端末数によって増加し、また、データ収集・解析には一定の投資規模が必要であるため、大きなスケールを持つプレイヤーが有利です。さらに、情報通信をはじめ、用いられるIoT化要素技術は決して自動車に特化したものではなく、業界横断的な展開が望まれます。

そこで、ここからはデータを収集・解析する巨大プラットフォーマーであるGoogleを取り上げ、クルマのIoT化のカギを握るプラットフォーマーの一例として、Googleが仕掛ける自動運転における情報通信技術(一部、情報通信と密接に関わる情報解析等の領域も含む)に着目し、ミクロ視点でのIPランドスケープを試みることにより、異業種企業による自動車産業に与える影響とその挑戦について見てみましょう(なお、この分析は公開情報に基づく筆者個人の見解となります)。

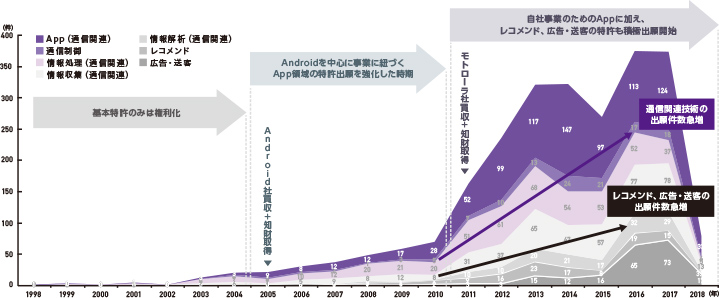

さて、Googleの自動運転向け通信関連特許の出願動向を見てみると、同社は2010年以降、積極的に特許出願をし始めたことがわかります【図4】。なかでも、App(アプリケーション)関連領域と情報収集(車両等のセンサーを使用して情報を計測、数値化するセンシング技術)、情報解析(収集された情報を、AI等を用いて解析する技術)、情報処理(解析された情報を制御機器が受け取るデータ形式に変換する技術)などと併せて、ナビゲーション機能を通じたレコメンド(利用者の嗜好に基づきおすすめ情報を提供する技術)、広告・送客の領域で顕著に出願を伸ばす傾向にあることがわかります。

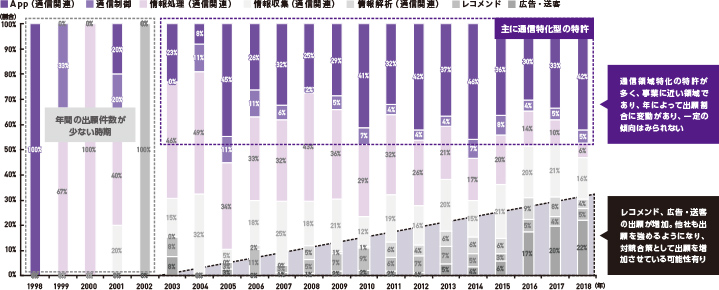

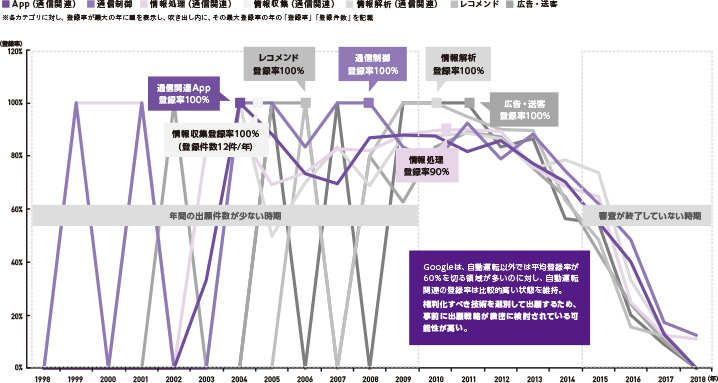

出願領域の件数割合でみると、通信領域に特化した特許の割合は年々増減し、一定の傾向はみられませんが、レコメンド、広告・送客の領域の割合が高いことが読み取れます【図5】。さらに特許登録率の推移をみると、同社の他の分野での平均登録率が60%を切るのに対して、自動運転の情報通信技術に関する出願は登録率が極めて高く、特に権利化すべき技術を選別して出願し、事前に出願戦略が緻密に検討されている可能性があり、自動運転の情報通信技術とレコメンド・広告の組合せによる送客モデルを想定した権利取得を積極化していると考えられます【図6】。