ここから本文です。

Vol.48

広報誌「とっきょ」2021年3月25日発行号

先端技術との融合が生み出す 新たな農業「スマート農業」

特許情報からみる「スマート農業」ビジネス

私たちの暮らしに直結する「農業」の世界において、後継者不足や担い手の高齢化が大きな課題になっています。そんななか、注目を浴びているのが「スマート農業」という考え方です。人の手間を削減し、さらなる高付加価値を目指すために、どんな技術が開発されているのか?特許データを元に紐解いてみましょう。

【執筆】イノベーションリサーチ株式会社

取締役副社長/シニア知的財産アナリスト(AIPE認定) 武藤謙次郎

人々の「食」を支える「農業」の未来

高齢化社会がもたらす人材不足という深刻な課題

総務省の調べによれば、住民基本台帳の日本人人口は2009年をピークに年々減少しており、わが国は、すでに人口減少社会に突入しているといえるでしょう。

また、厚生労働省の人口動態統計によれば、2019年の出生数は86万5, 239人で、4年連続減少しています。そしてこの数字は、1899年の調査開始以来最少であることを鑑みれば、この人口減少傾向は当分の間続くことが予測されます。

一方で、2025年には戦後の第一次ベビーブームで生まれた、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となる見込みです。

このことから、あらゆる産業において、今後ますます後継者不足と担い手の高齢化は深刻な問題となっていくでしょう。

そして、そのなかでも特に深刻な分野の一つが、「農業」だといわれています。

本来、「農業」は国の基幹産業であり、食料自給率は国の外交防衛等の政策を左右し得るほど重要なものです。にもかかわらず、農林水産省によれば、2019年度のカロリーベース総合食料自給率は38%にとどまっています。

この必ずしも高くない食料自給率が、後継者不足や担い手の高齢化等の影響で、今後さらに下がることが懸念されています。

これは、わが国の将来を考えたとき、とても大きな課題だと言っても過言ではないでしょう。

そこで注目されるのが「スマート農業」といわれる分野の存在です。「スマート農業」とは、農林水産省のウェブサイトにおける定義によれば「ロボット技術やICT(情報通信技術)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現する新たな農業」のことを指します。

つまり「農業」が直面している後継者不足や担い手の高齢化という課題を「スマート農業」によってクリアし、生産力が高まることで食料自給率も高まり、さらに高付加価値化によって、収益の確保も期待できるというものです。

また、「スマート農業」は、多くの技術開発が必要な分野であることから、様々な企業がビジネスチャンスとして参入してくるであろうと予測され、大きな経済効果がもたらされるという期待ももてます。

「スマート農業」は今後成長が期待される産業であり、2018年度の国内市場規模は698億円で、2030年には1,074億円へ成長すると予測されています(富士経済調べ)。

そのなかでも特に大きな成長が期待されているのが「ロボット農機」だといわれ、その市場規模は2030年までに現在の50倍程度まで大きくなるという見方もあるようです(同調べ)。

特許出願状況から読み解くスマート農業市場の成長

「スマート農業」では、多くの技術開発要素を含むことから、社会実装されていく過程では、前提として様々な企業や個人から特許出願がなされると考えられます。

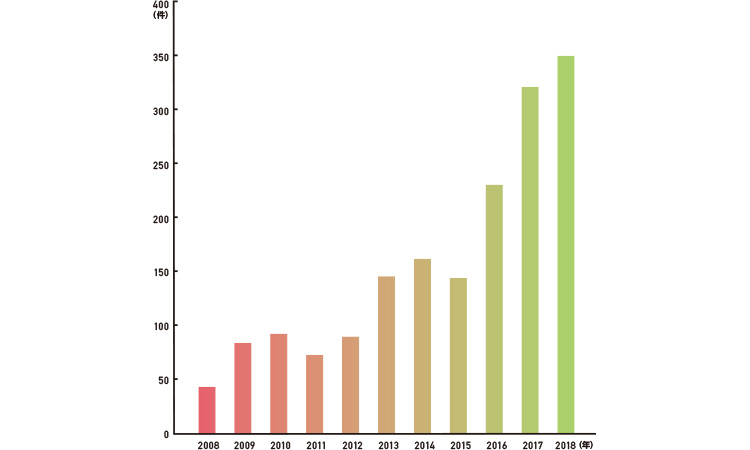

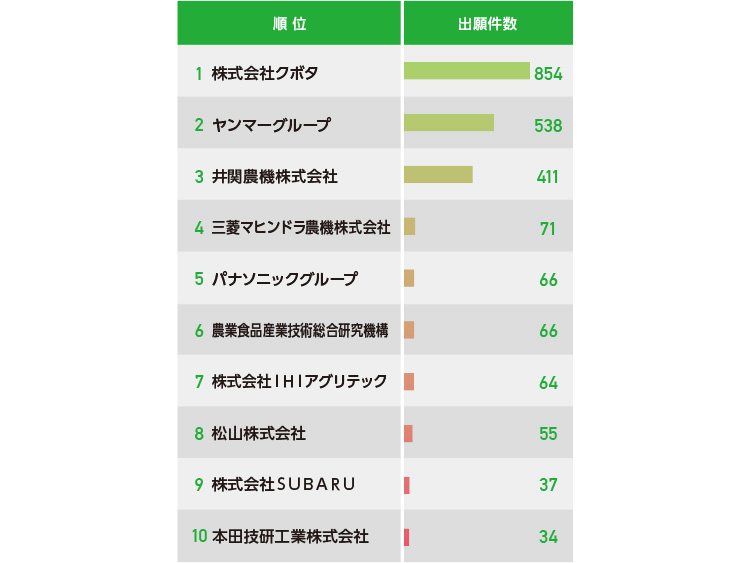

そこで今回、「スマート農業」のなかでも大きな成長が期待される「ロボット農機」を含む、自動運転から遠隔操作までカバーした検索条件で、日本における特許出願の件数推移、出願数ランキングを調べてみました【図1・2】。

特許情報は、原則、出願の1年半後に公開されるため、分析可能となっているデータは2018年までのものとなりますが、【図1】からでも2016年以降から出願数が急増していることが見て取れます。また、出願数上位を国内農業機械メーカーが占めていることが分かります。

成長分野であれば、次第に研究開発が活発化し、自ずと特許出願は増加します。そして一般的には、ある時期を境に出願数が大幅に増加し、その後数年を経てから市場が拡大していくという傾向を辿ることが多いものです。

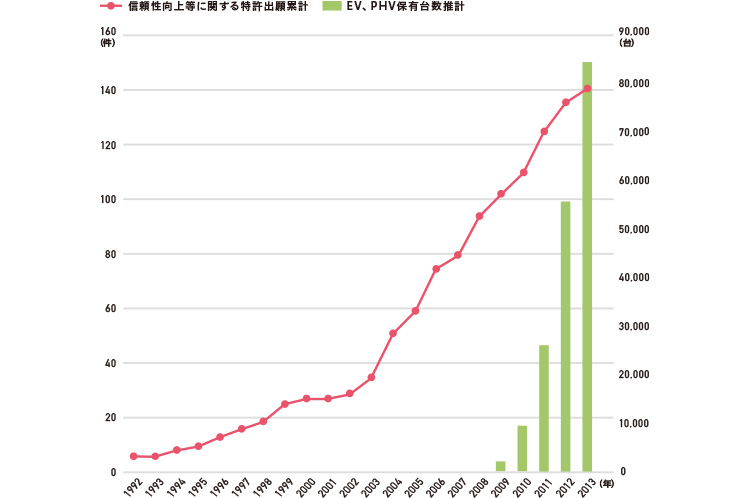

あくまでも参考ですが、【図3】は、電気自動車の市場の立ち上がりとその特許出願件数の推移を表したものです。ここでの特許出願とは、信頼性向上という課題に関係した特許出願に限定していますが、この場合、特許出願急増時期と市場の立ち上がりには約5年の開きがあります。もちろん市場の立ち上がりには、特許出願以外の多くの要素が複雑に絡み合っていますが、両者の関係性をイメージするには有効なデータだと思います。

電気自動車の例と同様の傾向があると考えるなら、「スマート農業」の2016年からの特許出願急増を考慮すると今後数年で市場が立ち上がり、市場成長するという予測も現実感を持って受け止められるのではないでしょうか。

このように市場の成長が期待される「スマート農業」ですが、特許出願される発明ではどのような技術課題がトレンドなのでしょうか? 技術課題のトレンドが分かれば、現行のプレイヤーだけでなく、後発で参入したり、企業買収を図ったりする企業にとっても、どういった技術課題に注目すべきなのかが推測しやすく、有益な情報となり得ます。