ここから本文です。

Vol.49

広報誌「とっきょ」2021年9月14日発行号

特集1:新時代に挑む知財戦略

IPランドスケープのススメ「旭化成株式会社」

PROFILE

旭化成株式会社

日本有数の総合化学メーカー。マテリアル、住宅、ヘルスケアの3つの領域で、繊維、電子部品、医薬・医療機器など多彩な事業を展開する。IPランドスケープを事業戦略の策定に活用し、中期経営計画の柱に据えるなど、国内でも先進的な知財活動に取り組んでいる。

[所在地] 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 日比谷三井タワー

[TEL] 03-6699-3000

[URL] https://www.asahi-kasei.com/(外部サイトへリンク)

[設立年] 1931年

[業種] 化学(ケミカル事業、繊維事業、エレクトロニクス事業、住宅事業、建材事業、医薬事業、医療事業)

[従業員数] 44,497人

20年超の取組が実証

企業経営を左右するIPランドスケープの重要性「旭化成株式会社」

IPランドスケープ推進協議会の代表幹事を務める旭化成株式会社では、どのようにIPLが推進され、活用されてきたのでしょうか。同社の知財活動の旗振り役として活躍してこられた中村氏に推進協議会の近況と併せて語ってもらいました。

経営層を巻き込みトップダウンで浸透させる

弊社ではIPLに類似した活動を2000年ごろから行っていました。ただ当時は、研究の方向性を見極めるために競合の特許情報を分析する程度で、社内ではあまり重要視されませんでしたね。時代のせいというよりは、私自身の分析スキルが未熟であったために知財情報の戦略的活用の必要性を伝えられなかったことも理由の一つだと思います。一方で、自分が目指す方向自体には間違いがないと考えていたので、社外に出て10年以上スキルを磨いていました。

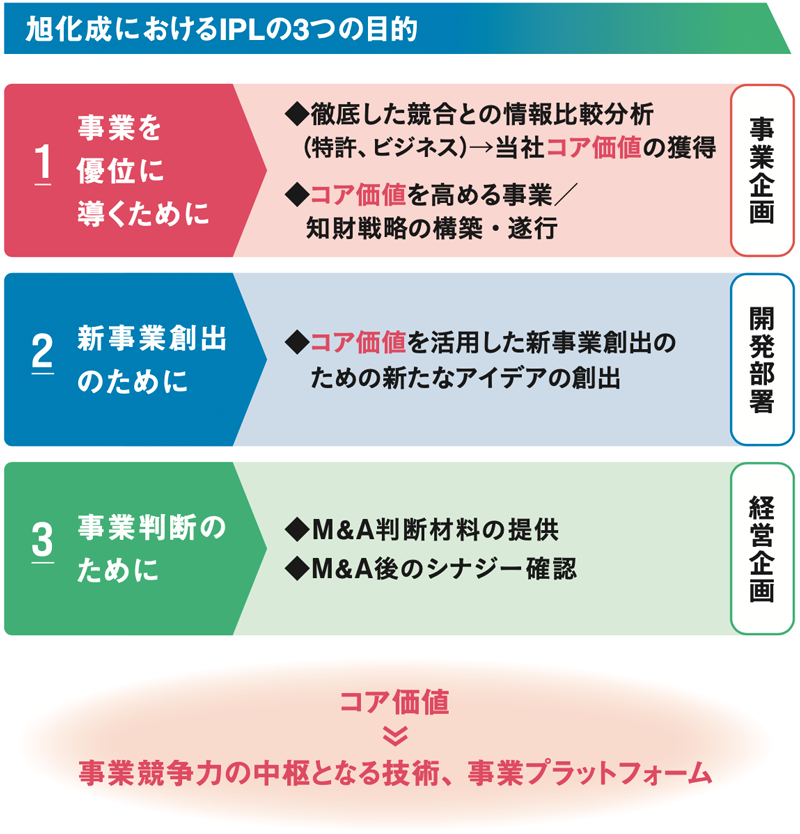

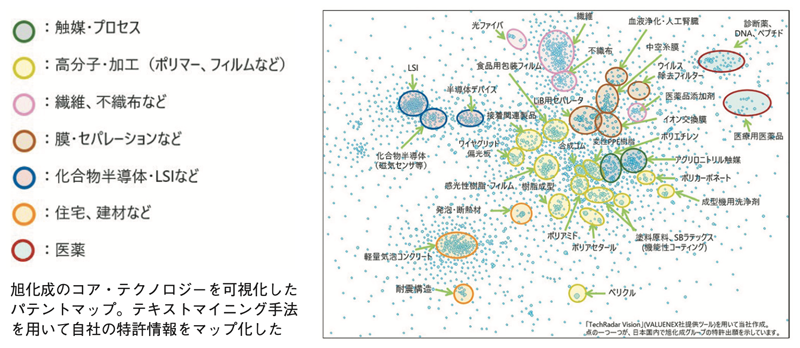

スキルに自信がついてきたのと同時期に、リーマン・ショックを乗り越えて企業が少しずつ元気になってきました。当時の弊社CTOが知財の見える化を志向していたということもあり、「特許情報を視覚化することで事業に貢献したい」とプレゼンをさせていただきました。その際に持って行ったのが、自社の特許情報を視覚化したパテントマップです。水色の点が旭化成の特許で、点の距離が特許の内容の近しさを表しています。この点が集まっている領域が旭化成が強化している領域、コア・テクノロジーを示しています。これを見たCTOがすごく感心してくれたんですね。「面白い。当社のコア・テクノロジーのシナジーにより新たな事業が生まれてくることが見て取れる。ぜひ経営層に啓発して回ってほしい」と言われました。それが2016年のことです。

それから役員会議、事業本部会議、事業部会議という順に事例を持ってIPLの必要性を説いていき、2018年には専任の知財戦略組織ができました。なので弊社の場合はトップダウンでIPLの浸透が実現したんです。また、会社の中期計画に「IPL」という言葉が入ったことも大きな意味がありました。「事業判断等に知財を戦略的に活用して世界に新しい価値を提供していきます」ということを社長自らの言葉で語るのはとてもインパクトがありますよね。

もちろん会社によって風土が違うので一概にIPLの浸透にこの方法がいいとは言えませんが、経営のトップにIPLを理解させること、そしてそこを巻き込むための仕掛けが重要だと思います。