ここから本文です。

Vol.59

広報誌「とっきょ」2023年12月15日発行

特集2 沼津工業高等専門学校

学生全員が「生きる力」として知財を学ぶ

学生全員に知財の基礎と思考メソッドを伝授する

私が当校の知財教育に携わって9年ほど。2018年からは、全学年で年1回必ず知財の情報に触れるカリキュラムを組んでいます。1年生の時に、著作権や産業財産権の考え方、これらを生み出す発想法を学び、全員がJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の操作を習得。2年生と3年生で、地域における知財の活用や訴訟も含めた実践的な知識を弁理士会の協力も得て学び、4年生では、地域の課題解決に向けた技術やアイデアを考えます。

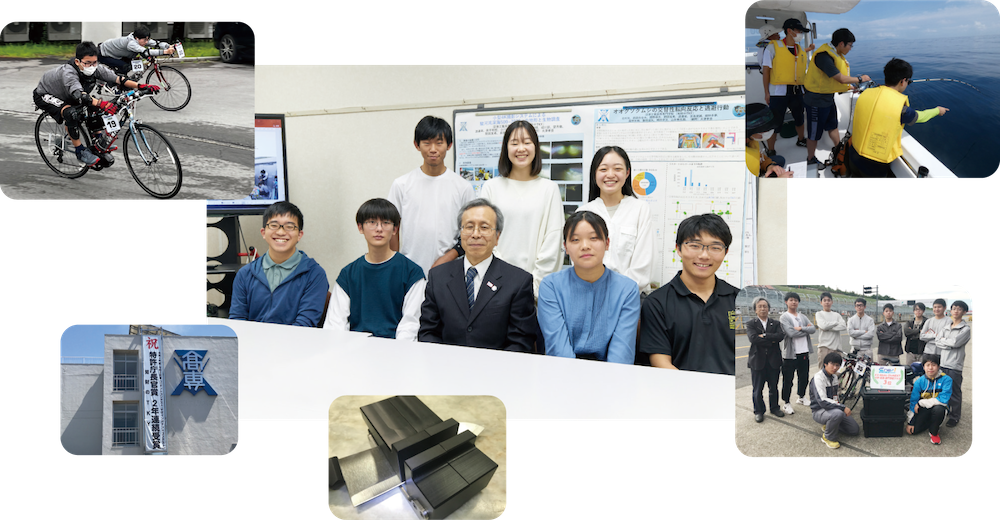

必須科目に組み込んだこれらの普及型教育にプラスした、より本格的な強化型教育が、選択科目での課題研究や、「知財のTKY(寺子屋)」と呼ぶ課外活動です。後者では50~70人程度の学生がプロジェクトを複合的に進めており、主なものに、鈴鹿サーキットで電池自転車レースを行うKV-BIKEプロジェクトや、深海2030メートルまでの4K撮影に成功している駿河湾深海調査、駿河湾フェリーと提携してVTuberのコンテンツを制作した「学びの船」などがあります。代表例は、現在専攻科2年の鈴木涼太くんを中心とする「ハトギプロジェクト」。鈴木くんは本科1年の時に刃物研ぎ器でパテントコンテストの優秀賞を受賞すると特許を取得し、仲間たちとチームを組み商品化しました。企業主導でなく、学生が自ら特許を活用した事業化という価値が評価され、2年連続で特許庁長官賞を受賞しています。

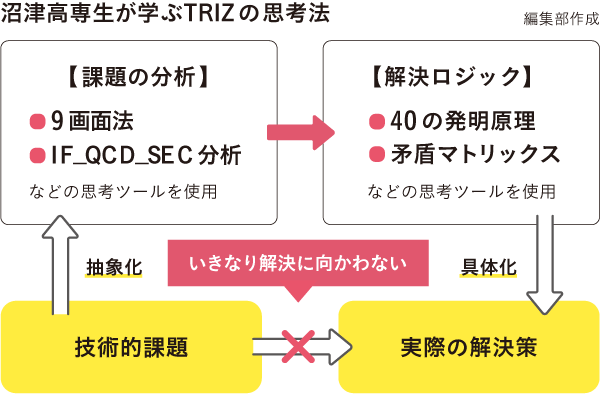

私が知財教育のキーとしているのが、技術的問題を要素分解して解決を探るTRIZ(トリーズ)という発想法です。企業ではしばしば用いられますが、教育ツールとしての使用例は極めて少ないはず。研究では、「あちら立てればこちらが立たぬ」という矛盾の壁に当たるのが常ですが、授業においても、9画面法やIF-QCD-SEC分析で問題を分析します。そして現実と理想のギャップを認識した上で、問題の本質を抽出します。その後、 TRIZの矛盾マトリックスという表に状況を当てはめ、解決のヒントとなる40の発明原理という思考パターンの中から最善なものを適用し、具体的な解決策に再度落とし込みます。地元企業との連携においても、TRIZを使った分析と改善提案を実施しています。

TRIZは専門的なメソッドと思われがちですが、学生たちには「TRIZは誰もが身に付けるべき、社会を生きる力」と説いています。私が考える知財とは、「優しい気持ちをもって、人々を笑顔にする力」の価値の総体。テクニカルな知識だけでなく、自分の人生を切り開く思考の枠組を学生一人ひとりに体得してもらうのが、沼津高専の目指す知財教育です。

(沼津高専・大津教授)

大津教授と「知財のTKY(寺子屋)」

後列右から、オオグソクムシの研究に携わる北村さんと岩田さん/深海調査とKV-BIKEに取り組む望月さん。前列右から、駿河湾の3D模型を扱う渡邊さん/「学びの船」担当の肥田さん/大津教授/特許取得4件の知財王子・鈴木さん/WIPOのスピーチコンテスト銀賞の藤江さん

沼津工業高等専門学校

電気電子工学科教授・博士(工学)

大津 孝佳

大手電機メーカーでハードディスクドライブ開発に長年携わった後、鈴鹿高専を経て2015年より沼津高専で教鞭。WIPO(世界知的所有権機関)主催のセミナーでもTRIZの講師を務める。

TRIZの実践プロセス

TRIZ(トリーズ)は、1946年にソ連(当時)の特許審査官が250万件の特許文献の分析を経て課題解決の思考法を抽出したメソッド。「矛盾」「場」「法則」「技術システムの進化」など多様な概念で問題を分析し、解決法を探る。

写真提供:沼津工業高等専門学校