ここから本文です。

Vol.63

広報誌「とっきょ」2024年12月17日日発行号

特集1:NUProtein株式会社

特許技術ライセンス化で培養肉の普及も後押し

タンパク質危機の克服を狙う「植物分子農業」

タンパク質危機を乗り越える解の一つとして期待される培養肉。バイオベンチャーのNUProteinは技術ライセンスプログラムを発表して特許技術の普及を促すかたわら、培養肉のコストを流通可能なレベルまで下げるための研究開発を続けて、市場の拡大に取り組んでいる。

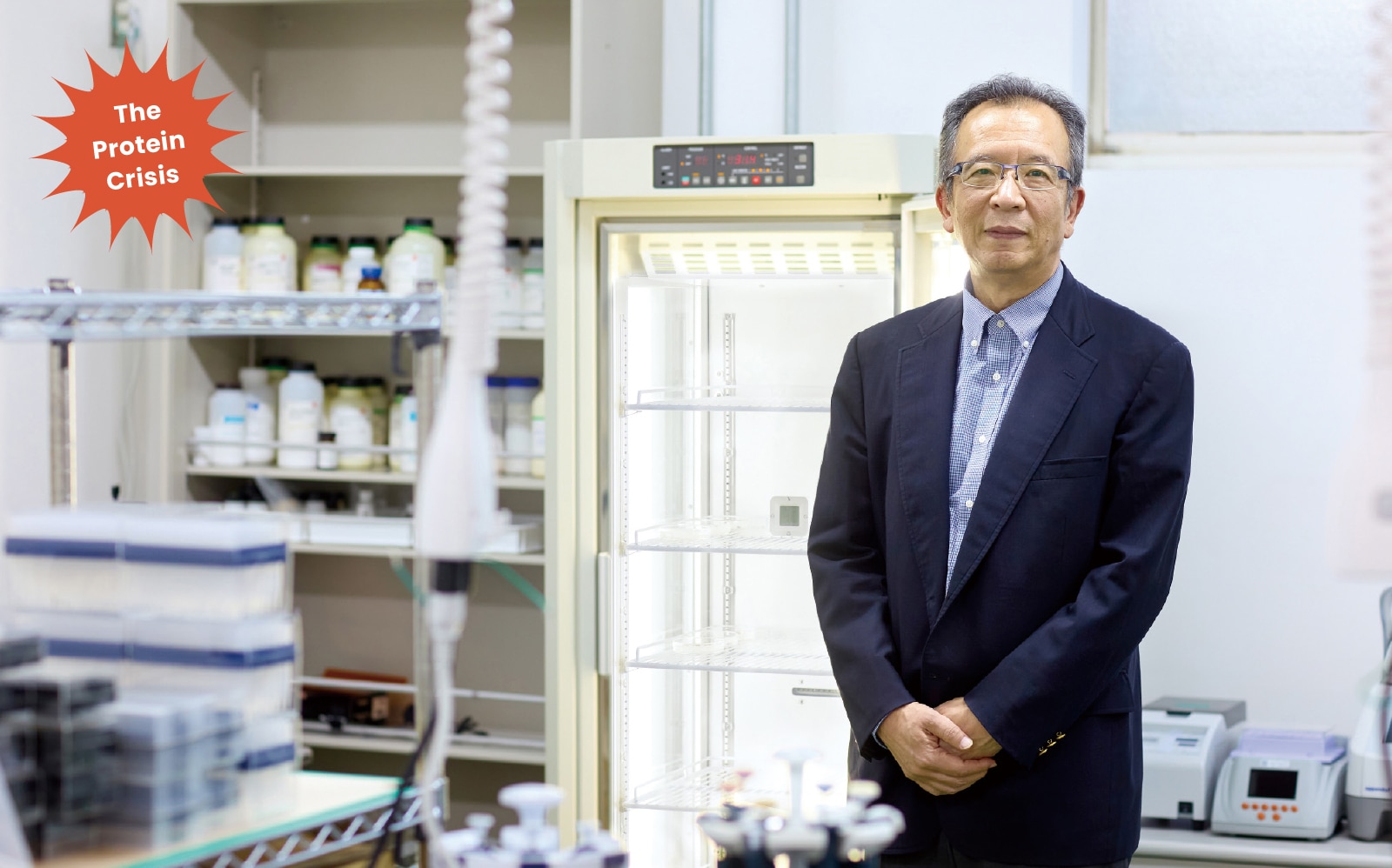

NUProtein株式会社 代表取締役

南 賢尚さん

1985年に大手電機メーカーに入社。SDカードやDVDの開発・知財戦略に携わるかたわら、米国でのコーポレートベンチャー投資、インキュベーション業務に従事。2014年1月名古屋大学特任講師。2016年8月名古屋大学を退職しNUProtein株式会社を設立、代表取締役に就任。

PROFILE

NUProtein株式会社

[所在地] 兵庫県淡路市久留麻2349-1(本社)

[URL] https://nuprotein.jp/ja/(外部サイトへリンク)

[設立] 2016年

[事業内容] タンパク質合成システムの開発

[従業員数] 5人

培養肉産業化のボトルネック「成長因子」のコスト問題を解消

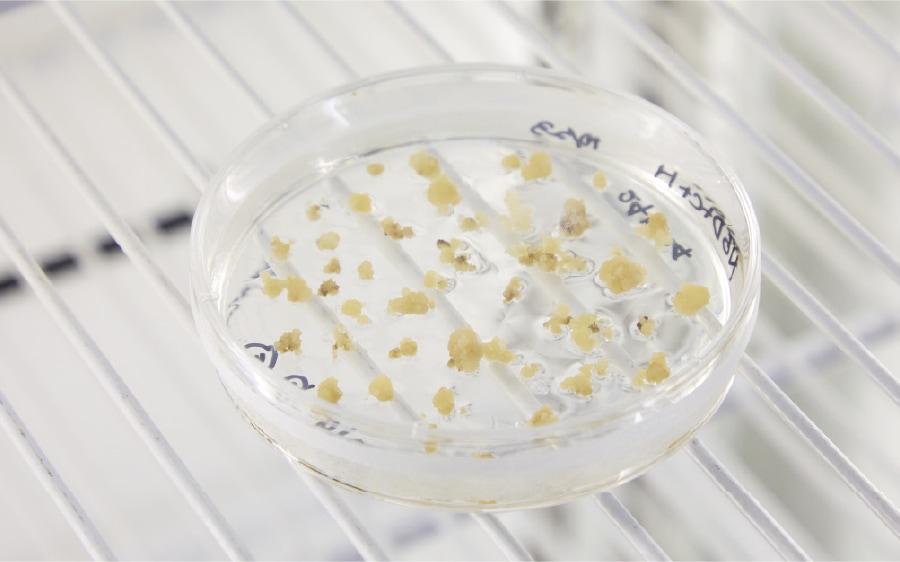

培養肉産業が成立する上での大きな課題が、培養肉製造に欠かせない、細胞の増殖や分化を促進する「成長因子」という特殊なタンパク質のコストが非常にかさむことです。しかしNUProteinのコア技術の一つ、コムギ胚芽を用いた「無細胞タンパク質合成系」は、独自の製法で安価かつスピーディーに成長因子を作れます。動物細胞ではなく製粉所のコムギ胚芽から抽出液を作って原料コストを抑制。さらに、タンパク質合成の効率を高める塩基配列や、発現量が多くなる遺伝子配列を自然言語処理の手法で探る機械学習プログラムといった複数の特許技術を活用して、合成量を向上させます。その一方で、活性を高める独自技術で成長因子の使用量自体もセーブでき、結果として従来の約3000分の1程度のコストで成長因子を製造できます。また通常は成長因子の合成に2週間以上かかりますが、当社はこれを10時間ほどに短縮します。

医療分野での活用も想定されますが、現在は、動物の細胞を培養して肉を製造する培養肉メーカーが主な取引先です。培養肉製造が承認されているシンガポール、イスラエル、米国など海外市場がメインになります。

イネ由来の合成の研究を進めつつ特許技術をライセンス化して共有

培養肉メーカーは5年から10年先には通常の魚肉や畜肉と同水準の価格で提供することを目指しています。当社のコムギ胚芽由来の合成技術は培養魚肉には適していますが、需要の多い培養肉の製造コストを十分に下げるには、より高濃度かつ大量の成長因子が必要です。そこで色々研究した結果、イネが宿主に適していると判断し、2024年4月から茨城県に植物分子農場を開設して遺伝子組み換えイネの育種技術の確立を進めています。こうして作った種子は、淡路島の本社近郊のガラス温室で栽培して、現行市場価格1マイクログラム1万円の成長因子を年間10キログラム規模で、きわめて低コストで製造する「植物分子農業」を構想しています。

一方で2024年8月に、コムギ胚芽由来の無細胞タンパク質合成技術を重要特許も含めて広く開放する技術ライセンスプログラムを発表しました。無細胞タンパク質合成技術はライセンスビジネスに移行し、品質管理などノウハウが充実している大手企業にスケールアップを委ねて技術を浸透させ、培養肉産業の成長加速や生化学試薬分野の発展を後押しするのが狙いです。