ここから本文です。

Vol.64

広報誌「とっきょ」2025年3月7日発行号

特集1

伝統へのリスペクトとイノベーションの両立

知財活用で描く伝統産業の未来

インバウンドの増加やサステナブルな社会を志向するトレンドを背景に日本文化の価値が再認識されるかたわら、伝統産業の衰退が社会課題となっている。知財を活用した、業界の枠を超える連携や仲間づくり、新規顧客の獲得などの事例の中に、新しい伝統産業の姿を探る。

伝統産業の市場規模は長期的に縮小が続く

古くから受け継がれてきた技術や技法で、日本文化の芸術性を高めることや人びとの暮らしを支えることに貢献してきた伝統産業だが、その長期的な衰退が社会課題となって久しい。

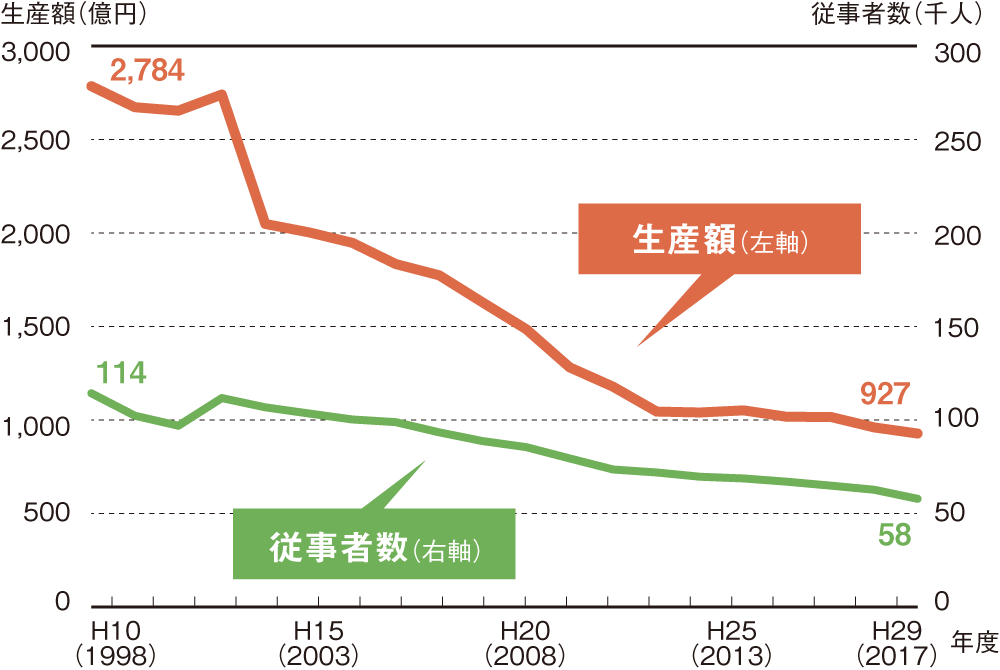

伝統産業の中核となる、織物・染色品・漆器・陶磁器・鉄器・和紙・木工品などの「伝統的工芸品」※に関する統計データを見ると、1998年度から2017年度の20年間で、伝統的工芸品の生産額合計は約2784億円から約927億円へとおよそ3分の1に減少し、従事者の人数も、約11万4千人から約5万8千人へとほぼ半減している(下記グラフ参照)。また、高い技術と豊富な経験を持った職人の称号である伝統工芸士も、同20年間の推移は4229人から4060人へと漸減傾向で、職人の高齢化に伴い、その後の減少ペースは加速している。ただし女性の伝統工芸士は同時期に50%以上増加しており(430人→660人)、今後さらに活躍の場を広げることが期待されている。

特許技術や意匠・商標戦略で伝統産業に新しい可能性を

日本人のライフスタイルの変化など、伝統産業の市場が縮小している要因は複数ある。しかし時代とのミスマッチを嘆くのではなく、伝統産業が培ってきた技術や知識を生かしつつ、発想の転換や従来の枠を超える事業モデルの構築によって、新たな価値創造に挑戦する試みが強く求められる。

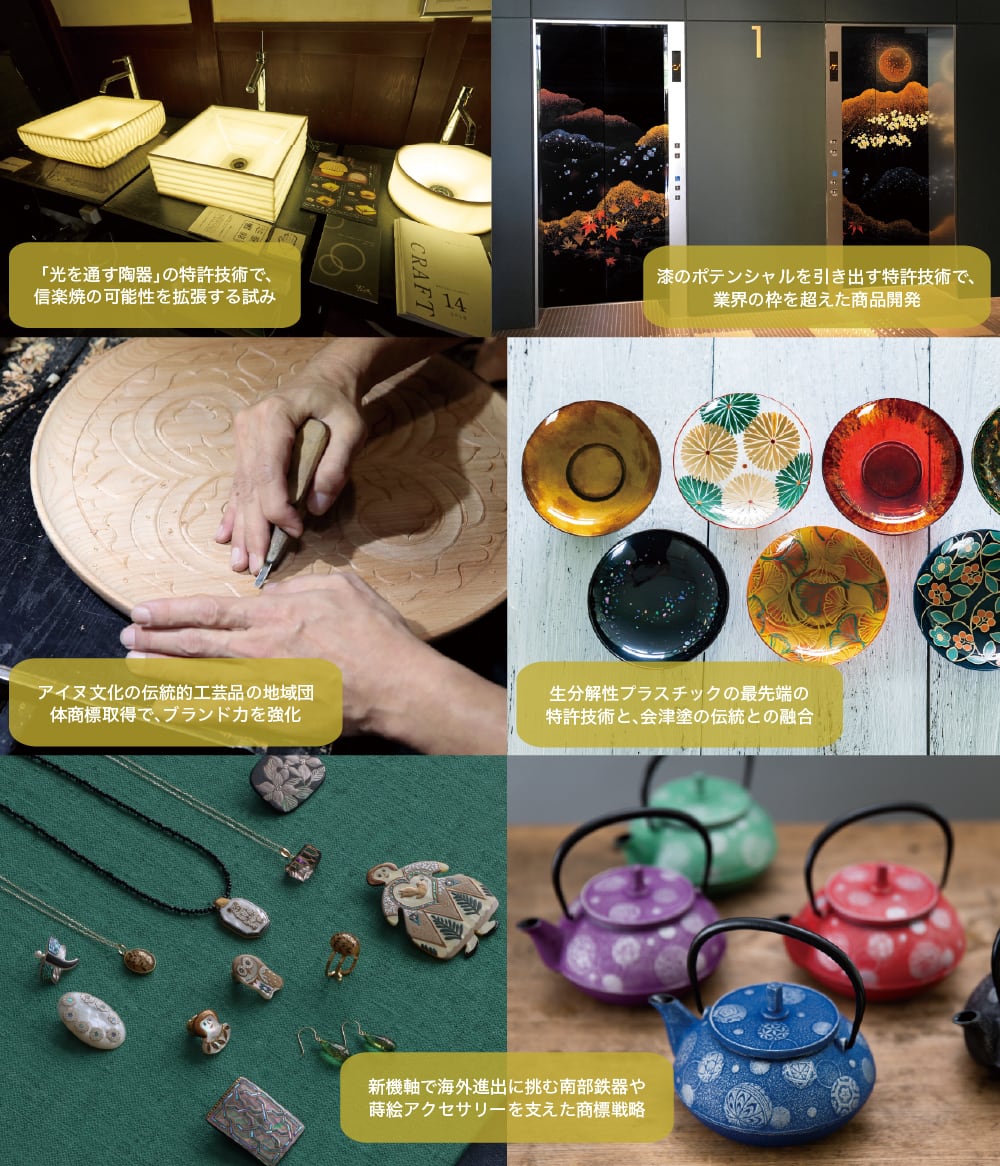

そして各地で起きている、伝統産業の世界に新しい風を吹き込む動きの中で、特許権や意匠権、商標権といった知財を活用した取組にもしばしば出合うことができる。今回の「とっきょ」64号では、誌面の全体を使って、①新しい技術や発想の転換で、新機能や付加価値を創造する ②他分野への技術転用や、領域横断的な活用 ③ライセンス契約などの仕組みを活用 ④ブランディングや、観光客誘致・移住促進などの地域資源化 ⑤海外をはじめとする新市場の開拓 といった、知財が開く伝統産業の新しい未来を予感させる、さまざまな事例を紹介していく。

※伝統的工芸品:「主として日常生活の用に供される」「伝統的な技術又は技法により製造される」など5項目の定義を満たし、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき経済産業大臣の指定を受けた工芸品。2024年10月17日時点で243品目が対象となっている

- ① 需要の減少

- ② 後継者の不足

- ③ 原材料・用具等の不足

- ④ 生活様式や価値観の多様化

- ⑤ 産業構造の変化

総務省の「伝統工芸の地域資源としての活用に関する実態調査」(令和4年)では、伝統工芸の産地が直面する主要な課題として「需要の減少」「後継者の不足」「原材料・用具等の不足」が挙げられている。これらは単独の課題ではなく、それぞれが関係し合っている(需要の減少によって、新たな就業者が伸び悩むといった負のスパイラル)。もちろん、より広範な背景としては、服装や日用品、ライフスタイルの洋風化、都市化の進行に伴う産業構造の変容など、日本社会が経験してきた大きな変化が存在する。

伝統的工芸品の生産額・従事者数の推移

画像提供:株式会社佐藤喜代松商店、株式会社岩鋳、二風谷アイヌクラフト事務局、株式会社三義漆器店、漆工芸大下香仙株式会社

ページTOPへ