ここから本文です。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、特許(登録)料納付に必要な情報を調べたい方へ

特許料を納付するにあたって必要となる情報の簡易的な調べ方をご案内致します。

- 納付金額がわからないため、計算に必要な請求項の数や納付済年分を調べたい場合

- 特許料等の減免制度を利用するため、旧減免・新減免制度どちらに該当するかを調べたい場合

- 特許料をいつまでに納付する必要があるか(納付期限)を調べたい場合

等は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)で情報を確認できます。

以下の手順でご確認ください。

確認方法

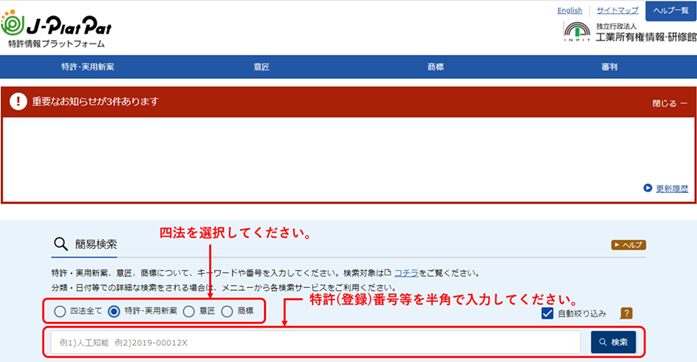

- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)にアクセスする。

- 簡易検索で特許・実用新案、意匠、商標(四法)を選択する。検索ボックスに半角数字で出願番号又は特許(登録)番号を入力し、「検索」ボタンをクリックする。

- 検索結果一覧に該当の案件が表示されたら、各種機能の「経過情報」をクリックする。

(注意)画面のサイズによって「経過情報」ボタンが表示されていない場合は右にスクロールしてください。

- 経過情報照会画面が表示される。

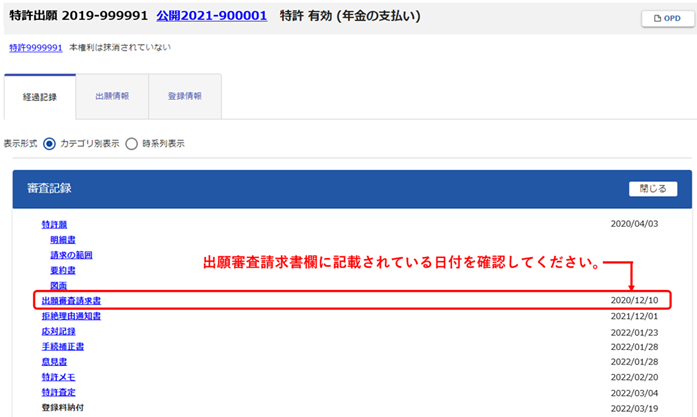

(1)旧減免制度、新減免制度どちらに該当するか確認したい場合

「経過記録」の「審査記録」を確認する。出願審査請求書欄に記載の日付が審査請求日です。

(注意)出願審査請求書が閲覧禁止対象書類となっている場合は表示されないことがあります。

その場合は「ファイル記録事項の閲覧請求(有料)及びファイル記録事項記載書類の交付請求(有料)」によって確認できます。

以下の例示の場合:審査請求日は2020年12月10日のため、新減免制度の対象です。

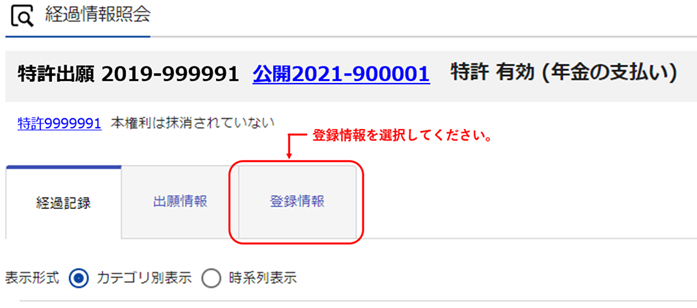

(2)納付金額の計算に必要な請求項の数や納付済年分を確認したい場合・納付期限を確認したい場合

登録情報を確認する。

特許、実用新案、意匠、商標(一括納付・分割納付)それぞれの登録情報画面の見方については、以下「登録情報画面の見方」において、該当する四法の右側の「+」ボタンを選択の上、ご確認ください。

登録情報画面の見方

特許

・納付期限日を確認したい場合:

設定登録日「(1)」と納付済年分「(2)」を確認する。設定登録年月日に納付済年分を加えた日が次年度分の納付期限日です。

(計算上の納付期限日が閉庁日である場合は、実際の納付期限日は翌開庁日となります。)

- (1) 設定登録日:登録記事の特許番号の隣に記載の日付です。

- (2) 納付済年分:最終納付年分記事に記載の年数です。この場合、第3年分まで特許料が納付されていることを表示しています。

上記の例示の場合、設定登録日は2023年8月31日、納付済年分は第3年分のため、次年度分(第4年分)の納付期限日は2026年8月31日となります。

第4年分以降の権利維持をする場合は、2026年8月31日までに「特許料納付書」を提出して特許料を納付する必要があります。

・請求項の数を確認したい場合:

請求項の数記事欄に記載されている数字が、当該案件の請求項の数になります。

(注意)権利者記事の識別番号は設定登録時の番号ですので、その後に変更が有った場合でも更新されていません。

実用新案

・納付期限日を確認したい場合:

設定登録日「(1)」に納付済年分「(2)」を確認する。設定登録年月日に納付済年分を加えた日が次年度分の納付期限日です。

(計算上の納付期限日が閉庁日である場合は、実際の納付期限日は翌開庁日となります。)

- (1) 設定登録日:登録記事の登録番号の隣に記載の日付です。

- (2) 納付済年分:最終納付年分記事に記載の年数です。この場合、第7年分まで登録料が納付されていることを表示しています。

上記の例示の場合、設定登録日は2017年5月31日、納付済年分は第7年分のため、次年度分(第8年分)の納付期限日は2024年5月31日となります。

第8年分以降の権利維持をする場合は、2024年5月31日までに「実用新案登録料納付書」を提出して登録料を納付する必要があります。

・請求項の数を確認したい場合:

請求項の数記事欄に記載されている数字が、当該案件の請求項の数になります。

(注意)権利者記事の識別番号は設定登録時の番号ですので、その後に変更が有った場合でも更新されていません。

意匠

・納付期限日を確認したい場合:

設定登録日「(1)」と納付済年分「(2)」を確認する。設定登録年月日に納付済年分を加えた日が次年度分の納付期限日です。

(計算上の納付期限日が閉庁日である場合は、実際の納付期限日は翌開庁日となります。)

- (1) 設定登録日:登録記事の登録番号の隣に記載の日付です。

- (2) 納付済年分:最終納付年分記事に記載の年数です。この場合、第3年分まで登録料が納付されていることを表示しています。

上記の例示の場合、設定登録日は2020年12月4日、納付済年分は第3年分のため、次年度分(第4年分)の納付期限日は2023年12月4日です。

第4年分以降の権利維持をする場合は、2023年12月4日までに「意匠登録料納付書」を提出して登録料を納付する必要があります。

(注意1)秘密意匠の請求をした意匠権について

秘密意匠の請求をした意匠権は、秘密の期間の満了後に図面等が掲載された意匠公報が発行されるまでは、J-PlatPatで登録情報を確認することができません。

(注意2)権利者記事の識別番号は設定登録時の番号ですので、その後に変更が有った場合でも更新されていません。

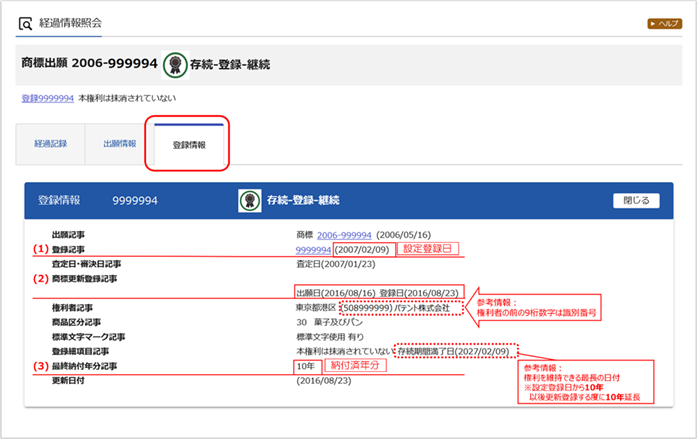

商標(一括納付)

・手続の期限日を確認したい場合:

最終納付年分「(3)」を確認する。「10年」の表示の場合は、存続期間満了日が商標権更新登録申請書の手続期限日です。

(計算上の手続期限日が閉庁日である場合は、実際の手続期限日は翌開庁日となります。)

- (1) 設定登録日:登録記事の登録番号の隣に記載の日付です。

- (2) 商標更新登録記事:商標権更新登録申請書を提出し商標権が更新されている場合に表示されます。「出願日」は、商標権存続期間更新登録申請書を提出した日、「登録日」は商標権存続期間更新登録申請書を処理した日です。

- (3) 納付済年分:最終納付年分記事に、最後に行われた納付手続(設定登録又は商標更新)の納付済年分が表示されます。一括納付の場合は「10年」、分割納付の場合は「5年」と表示されます。

上記の例示の場合、設定登録日は2007年2月9日、2016年8月16日に「商標権存続期間更新登録申請書」を提出し、一括納付(10年分)の更新登録料を納付しているため、次回の更新登録申請の手続期限日は2027年2月9日です。

納付期限日以降の権利維持をする場合は、2027年2月9日までに「商標権存続期間更新登録申請書」を提出する必要があります。

・区分の数を確認したい場合:

商品区分記事に記載されている区分の数を確認してください。

上記の例示の場合、「30 菓子及びパン」と1区分表示がされているので、区分の数は1個です。

(注意)権利者記事の識別番号は設定登録時の番号ですので、その後に変更が有った場合でも更新されていません。

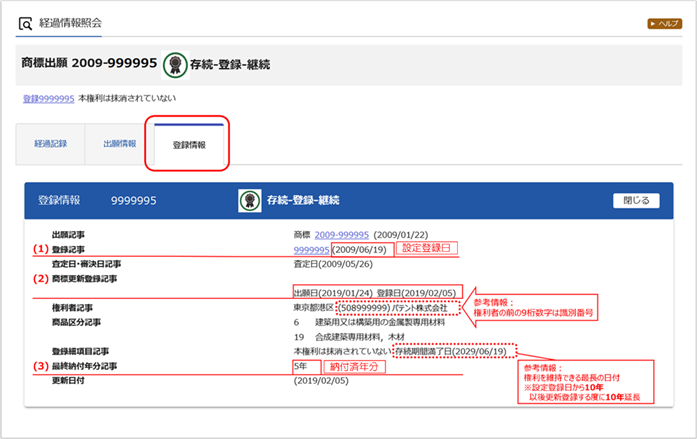

商標(分割納付)

・納付期限日を確認したい場合:

最終納付年分「(3)」を確認する。「5年」の表示の場合は、「存続期間満了日-5年」が分割納付の後期分の納付期限日です。

(計算上の納付期限日が閉庁日である場合は、実際の納付期限日は翌開庁日となります。)

- (1) 設定登録日:登録記事の登録番号の隣に記載の日付です。

- (2) 商標更新登録記事:商標権更新登録申請書を提出し商標権が更新されている場合に表示されます。「出願日」は、商標権存続期間更新登録申請書を提出した日、「登録日」は商標権存続期間更新登録申請書を処理した日です。

- (3)納付済年分:最終納付年分記事に、最後に行われた納付手続(設定登録又は商標更新)の納付済年分が表示されます。一括納付の場合は「10年」、分割納付の場合は「5年」と表示されます。

上記の例示の場合、設定登録日は2009年6月19日、2019年1月24日に「商標権存続期間更新登録申請書」を提出し、分割納付(5年分)で更新登録料を納付しているため、次回の分割納付後期分の納付期限日は2024年6月19日です。

納付期限日以降の権利維持をする場合は、2024年6月19日までに「商標登録料納付書(分割納付後期)」を提出する必要があります。

・区分の数を確認したい場合:

商品区分記事に記載されている区分の数を確認してください。

上記の例示の場合、「6 建築用又は構築用の金属製専用材料」、「19 合成建築専用材料,木材」と2区分表示がされているので、区分の数は2個です。

(注意)権利者記事の識別番号は設定登録時の番号ですので、その後に変更が有った場合でも更新されていません。

[更新日 2025年10月3日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 特許担当 内線2707 |