ホーム> 制度・手続> 商標> 制度概要> 知的財産権制度の概要> 他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます

ここから本文です。

他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます

令和7年10月1日

特許庁

商標課

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。

1. 経緯

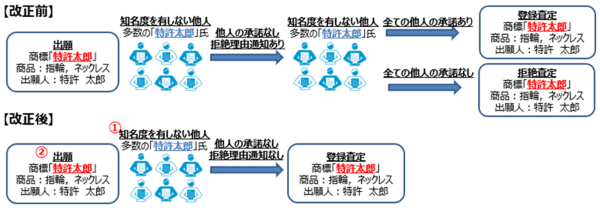

改正前の商標法では、商標登録出願に係る商標の構成中に他人の氏名を含むものは、当該他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができない旨を規定しており(商標法第4条第1項第8号)、出願に係る商標や他人の氏名の知名度等にかかわらず、「他人の氏名」を含む商標は、同姓同名の他人全員の承諾が得られなければ商標登録を受けることができませんでした。

しかしながら、新興のブランドのみならず、広く一般に知られたブランドまで、同姓同名の他人が存在すれば一律に出願を拒絶せざるを得ないことから、従来の制度に対して、創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に、第4条第1項第8号の要件緩和の要望がありました。

2. 改正の概要

商標法第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(以下「政令要件」といいます。)を課し、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和するものです。

改正法等関連情報

- 改正法(「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(令和5年6月14日法律第51号))

- 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年11月29日政令第337号)及び不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年11月29日政令第338号)

- 令和5年法律改正(令和5年法律第51号)解説書

3. 具体的な登録要件

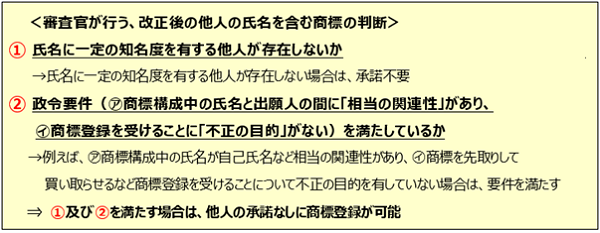

(1)「他人の氏名」についての一定の知名度の要件

商標法第4条第1項第8号により承諾が必要となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名としました。

(2)政令要件

出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるよう「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」及び「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」のいずれにも該当することを要件としました。

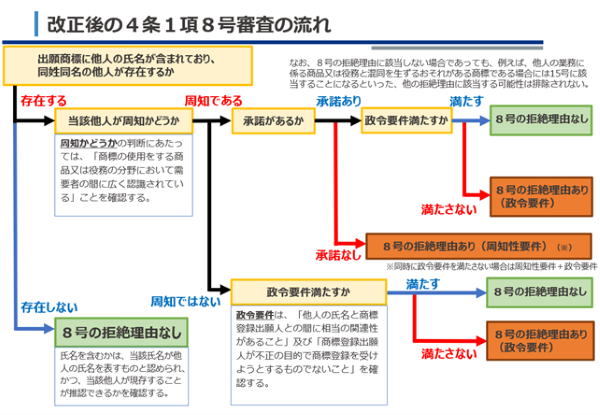

(3)改正後の審査の流れ

4. 審査関連情報

5. Q&A

本Q&Aは他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に関する改正の一般的な考え方を示したものであり、実際には事案ごとに個別具体的に判断されますので御留意ください。

1. 一般的な質問

Q1-1. 他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和に関する改正法の施行日はいつですか。

令和6年4月1日から施行され、施行日以後にした出願について適用されることとなります。

Q1-2. 改正法の施行日前にした出願はどのように判断されますか。

改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日以後にした出願について適用されることとなります。つまり、施行日前にした出願については、改正前と同様に同姓同名の他人全員の承諾が得られなければ商標登録を受けることができません。

Q1-3. 施行日前にした商標登録出願を原出願として、施行日以後に分割出願をした場合、新たな出願に改正法は適用されますか。

商標登録出願の分割を行う場合、商標法第10条第2項の規定により、新たな出願の日がもとの出願の日に遡及するという効果が生じます。したがって、施行日前にした商標登録出願を原出願として、施行日以後に分割が適法に行われた場合、新たな出願に改正法は適用されません。

Q1-4. 施行日前にした第一国出願を基礎として、施行日以後にパリ条約等による優先権主張をした場合、改正法は適用されますか。

優先権の基礎となる第一国出願が施行日前にしたものであったとしても、施行日以後、パリ条約第4条に定める優先期間内であれば、パリ条約等による優先権を主張して改正法の適用を受けることが可能です。

Q1-5. 自己の氏名を商標登録した方がいいですか。

商標は、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークです。つまり、事業で商標として使用しない自己の氏名を商標登録する必要はなく、また、商標として使用しない自己の氏名の使用は制限されません。

Q1-6. 氏名を含む商標を現在使用していますが、他人に当該氏名を含む商標を商標登録されてしまいました。今後使えなくなりますか。

改正法の施行前から不正競争の目的ではなく氏名を含む商標を使用している場合は、改正法施行後も継続して、改正法の施行の際に使用している商品等に係る業務を行っている範囲内で、その商品等について当該氏名を含む商標を使い続けることができます(継続的使用権)。また、改正法施行の際に、使用している商標が需要者の間に広く認識されている場合には、上記業務を行っている範囲にかかわらず、継続してその商品等について当該商標を使い続けることができます。なお、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する場合は、他人の商標権の効力は及びません(商標法第26条第1項第1号)。

2. 知名度の審査について

Q2-1. 出願商標に含まれる氏名が出願人を指すものとして知名度を有するとき、登録されますか。

出願商標に含まれる氏名が出願人を指すものとして知名度を有するものであっても、指定商品又は指定役務の分野において一定の知名度を有する氏名の他人が存在する場合には、当該者から承諾を得る必要があります。

Q2-2. 承諾書について、フォーマットはありますか。また、署名・押印は必要ですか。

承諾書のフォーマットについては、商標審査便覧〔42.108.01〕(PDF)に掲載しておりますので、そちらを御確認ください。また、従来どおり、承諾書への署名・押印は不要です。なお、承諾書の内容に疑義がある場合には、追加資料等の提出を求められることがあります。

Q2-3. 他人からの承諾書は、出願時や拒絶理由通知前に提出することは可能ですか。

可能です。ただし、今回の法改正により、商標の構成中に含まれる他人の氏名が一定の知名度を有していない場合は承諾書の提出は不要である点や、一定の知名度を有する他人が他に存在するなどの理由で拒絶理由が通知された場合には別途対応が必要となる点に御注意ください。

Q2-4. 外国人の氏名についても、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和の改正が適用されますか。

今回の他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和の改正については、外国人の氏名についても同様に適用することとしております。なお、ミドルネームを含まない場合は、従来どおり、第4条第1項第8号における「略称」に当たるものとして、著名なもののみ拒絶理由の対象となります。

Q2-5. 他人の氏名の知名度はどのように判断されますか。

「他人の氏名」に求める一定の知名度は、条文上、「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている」と規定されており、人格権保護の見地から、その他人の氏名が認識されている地理的・事業的範囲を十分に考慮した上で、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、当該他人を想起・連想し得るかどうかに留意して判断します。

Q2-6. 「商標の使用をする商品又は役務の分野」はどのように判断されますか。

「商標の使用をする商品又は役務の分野」の判断にあたっては、人格権保護の見地から、当該商標の指定商品又は指定役務のみならず、当該他人と関連性を有する商品又は役務のほか、他人が製造・販売する商品や提供する役務等に限られない、当該他人の活動をも勘案します。

3. 政令要件について

(制度趣旨について)

Q3-1. 今回の改正において、政令要件を新たに求めているのはなぜでしょうか。

今回の法改正により、承諾が必要な他人の氏名に一定の知名度の要件を設け、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている他人の氏名に限定することで、氏名に一定の知名度を有する他人が存在しない場合には、商標登録を受けることについて他人の承諾を不要としました。

他方で、一定の知名度の要件のみを設けた場合、一定の知名度を有しない他人の氏名を含む商標登録出願については、一律、第4条第1項第8号の対象外となり、拒絶理由には該当しないこととなるところ、出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的な出願が懸念されます。

そのため、政令要件として、①商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること、②商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものではないことの2点を求めております。

Q3-2. 商標法第3条第1項柱書(使用の意思)や第4条第1項第7号(公序良俗違反)などがあるにもかかわらず、政令要件を求めているのはなぜですか。

第3条第1項柱書や第4条第1項第7号といった規定により、使用の予定のない出願や、悪意をもってなされた出願を排除することは一定程度可能と考えられます。しかし、これらの規定はいずれも人格的利益の保護を趣旨とするものではないことから、他人の氏名に係る人格的利益の保護を趣旨とする第4条第1項第8号とは異なるものであり、これらの規定では、改正後の第4条第1項第8号との関係では、人格的利益の保護に反する無関係な者による出願を十分に排除できるとは言えないものです。これを踏まえ、別途、政令要件を設けることとしたものです。

3. 政令要件について

(解釈について)

Q3-3. 商標法施行令第1条第1号に規定する「他人の氏名」の解釈について教えてください。

商標法施行令第1条第1号の要件は、根拠条文を商標法第4条第1項第8号としているところ、商標に含まれる氏名の他人が存在することを前提とするため、施行令第1条第1号においても「他人の氏名」の文言を用いています。同号においては、商標構成中の文字としての「他人の氏名」との関連性を要件としたものであり、実在する他人として拒絶理由通知等において「引用された氏名」の者との関連性を求めているものではありません。

Q3-4. 政令要件は、一定の知名度を有する他人の氏名との関係においても課されますか。

政令要件は、他人の氏名につき、知名度の有無を問わずに求めることとしております。そのため、政令要件は、一定の知名度を有する他人の氏名との関係においても課されます。

Q3-5. 商標法施行令第1条第1号に規定されている「相当の関連性がある」とはどのようなケースが該当しますか。

例えば、出願商標中に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名等である場合が該当します。このほか、詳細については商標審査便覧〔42.108.03〕(PDF)を参照してください。

Q3-6. 商標法施行令第1条第2号に規定されている「不正の目的で商標登録を受けようとするものでない」について、「不正の目的」とはどのようなケースが該当しますか。

例えば、他人への嫌がらせの目的、先取りして商標を買い取らせる目的などが該当します。

3. 政令要件について

(審査について)

Q3-7. 「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」については、どのような方法で確認・判断を行うのでしょうか。出願人が必ず証明する必要はありますか。

職権調査により、出願商標中に含まれる他人の氏名が、例えば、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名等であるか否かを確認・判断することを想定しております。

相当の関連性があることを確認できないと審査官が判断した場合には、拒絶理由が通知され、相当の関連性があることを出願人に証明していただくこととなります。

Q3-8. 「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」については、どのような方法で確認・判断を行うのでしょうか。出願人が必ず証明する必要はありますか。

公開情報や情報提供制度(商標登録出願があったとき、何人も当該商標登録出願が登録できないものである旨の情報を提供することができる)により提供される情報などをもとに確認・判断することを想定しております。

出願人に不正の目的があると審査官が判断した場合には、拒絶理由が通知され、不正の目的がないことを出願人に証明していただくこととなります。

Q3-9. 他人の承諾を得ることで政令要件を満たすことができますか。

政令要件は、他人の氏名(他人そのものではなく)と出願人の関連性を問題としているため、他人の承諾を得たとしても、直ちに「相当の関連性」があるとまではいえず、他の提出資料とあわせて「相当の関連性」があるかどうかを判断することになります。他方で、「不正の目的」との関係においては、当該他人の承諾を得ることによって「不正の目的」がないことを推認して取り扱うものとします。

なお、「相当の関連性」の判断方法については、Q3-7を参照してください。

[更新日 2025年10月1日]

|

お問い合わせ |

|

<制度改正に関すること> 特許庁審査業務部商標課商標制度企画室 電話:03-3581-1101 内線2806

<商標審査基準・審査便覧に関すること> 特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2807 |