ホーム> 制度・手続> 商標> 制度概要> 地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で> Q&A

ここから本文です。

Q&A

商標課地域ブランド推進室

地域団体商標制度についてよくいただく質問を回答とともにまとめて掲載しております。

お問い合わせいただく前にこちらをご一読いただければ幸いです。

疑問が解消しない場合や個別の相談をご希望の場合には、無料でご利用いただける各種相談窓口をご用意しておりますので、そちらもご利用ください。

問い一覧 (各問いを選択すると対応する回答にジャンプします。)

出願について

出願の種類について

出願人の主体要件について

- Q.他の組合等と共同して出願することは可能でしょうか?

- Q.地域ブランドを推進する協議会等が存在する場合は協議会名で出願することはできますか?

- Q.地域団体商標の主体要件を満たす者を教えてください。

- Q.地域団体商標の主体要件を満たさない者を教えてください。

商標の構成について

- Q.地域団体商標を構成する「商品(サービス)の慣用名称」とはどういうものでしょうか?

- Q.「地域の名称」と「商品(サービス)名」以外の文字を商標中に表示することはできますか?

- Q.「地域の名称」は現在の行政区画の地名でなくても良いのでしょうか?

地域との密接関連性について

周知性について

出願書類の書き方について

出願後について

出願の変更について

拒絶理由通知について

- Q.審査官から「拒絶理由通知」が送られてきました。もう登録することはできないということでしょうか?

- Q.審査官からアウトサイダーの存在について指摘がきました。「アウトサイダー」とは何ですか?また、どのように対応すれば良いでしょうか?

- Q.拒絶理由通知への対応について審査官と会って話しをすることはできますか?

登録について

拒絶について

権利について

商標権の存続期間について

商標権の移転・使用権の設定について

商標権の名義人の氏名・住所の変更について

先使用権について

GI制度について

制度について

地域団体商標制度と農林水産物等の地理的表示(GI)制度の活用について

回答

出願について

出願の種類について

Q.「地域の名称」と「商品(サービス)名」のみで構成される文字商標を通常商標として出願した場合と地域団体商標として出願した場合とではどう違うのですか?

A. 「地域の名称」と「商品(サービス)名」のみで構成される文字商標を通常の商標として出願した場合、商品(サービス)との関係で産地や品質等を表しているにすぎない商標に該当するとして、原則商標登録を受けることができません(商標法第3条第1項第3号等)。例外として、長年の使用等によって全国的に有名な商標として認識されることで、他人の同じような商品(サービス)と区別できる商標となっている場合は、商標登録を受けられる場合がありますが(商標法第3条第2項)、それを立証するためには大変な労力や時間を要することになります。

これに対し、原則として商標登録が難しい「地域の名称」と「商品(サービス)名」のみで構成される文字商標であっても、地域団体商標として出願した場合には、全国的に有名な商標として認識されていなくても、一定の要件(例えば、一定範囲の需用者間である程度有名になっていること)を満たせば商標登録を受けることができます。

地域の産品等に使用される地域ブランドをより早い段階で権利侵害から守ることで、地域の団体が安心してブランド活動を行うことができるのが、地域団体商標制度の大きなメリットです。なお、地域団体商標として登録した場合であっても、通常の登録商標と同様に、他者が不正に地域団体商標を使用する場合、民事・刑事の両面から対抗することが可能です。

出願人の主体要件について

Q.他の組合等と共同して出願することは可能でしょうか?

A. 可能です。ただし、出願人が複数の場合には、全ての出願人が主体要件を満たしている必要があります(主体要件を満たしていることを証明する書類も全ての出願人が提出する必要があります)。

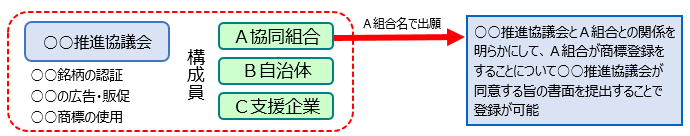

Q.地域ブランドを推進する協議会等が存在する場合は協議会名で出願することはできますか?

A.法人格を有しない任意団体は商標出願を行うことができません。したがって、主体要件を満たす組合等が協議会等に含まれている場合には当該組合等を出願人とするか、主体要件を満たす組合等を含んでいない場合には、新たに組合等を設立し、当該組合名で出願いただく必要があります。

なお、協議会等が存在する場合に個別の組合等を出願人とする場合には、以下のように協議会等の了解が必要となります。

Q.地域団体商標の主体要件を満たす者を教えてください。

A.地域団体商標の主体要件を満たす者は以下のとおりです。

- (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であって以下の要件をみたすもの

- ア)法人格を有する

- イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等

- (2)商工会

- (3)商工会議所

- (4)NPO法人

- (5)上記(1)から(4)に相当する外国の法人

- ※上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。

Q.地域団体商標の主体要件を満たさない者を教えてください。

A.地域団体商標の主体要件を満たさない者は、例えば以下の者が考えられます。

- (1)個人

- (2)法人格を有しない組合

民法上の任意組合、商法上の匿名組合、有限責任事業組合(LLP)等 - (3)設立根拠法において、加入自由の定め(※)のない組合

農事組合法人、鉱工業技術研究組合等 - (4)その他、主体要件を満たさない法人

一般社団法人、一般財団法人、地方公共団体、株式会社等

- ※ ここでいう「加入自由の定め」とは、商標法第7条の2第1項柱書に記載する「当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め」を意味します。

商標の構成について

Q.地域団体商標を構成する「商品(サービス)の慣用名称」とはどういうものでしょうか?

A.「地域の名称」と「商品(サービス)の普通名称」との組み合わせからなる文字商標だけでなく、「地域の名称」と「商品(サービス)の慣用名称」との組み合わせからなる文字商標については地域団体商標として登録を受けることが可能です。

ここでいう「商品(サービス)の慣用名称」とは、例えば以下のようなものが該当します。

- 商品「絹織物」「帯」について、「織」「紬」の名称

- 商品「茶碗」「湯飲み」について、「焼」の名称

- 商品「箸」について、「塗」の名称

- 商品「盆」について、「彫」の名称

- 商品「かご」「行李(こうり)」について、「細工」の名称

- 商品「豚肉」について、「豚」、「ポーク」の名称

- サービス「温泉浴場施設の提供」「温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供」について、「温泉」の名称

- サービス「中華料理を主とする飲食物の提供」について、「中華街」の名称

また、「普通名称」に商品(サービス)の特質を表示する文字を組み合わせた場合であっても、需要者に全体として特定の商品(サービス)を表示するものとして認識されていると認められる場合には、「商品(サービス)の慣用名称」に該当するものとしています(例:「天然あゆ」「完熟トマト」)。

Q.「地域の名称」と「商品(サービス)名」以外の文字を商標中に表示することはできますか?

A. 商品の産地やサービスの提供場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であれば、表示することが出来ます。例としては産地に付される文字としての「特産」「名産」「名物」「産」、サービスの提供場所に付される文字としての「本場」などが該当します(具体例:「○○名産○○漬」「○○産うなぎ」「本場○○紬」)。なお、商品やサービスについて慣用されるものであっても、商品の産地やサービスの提供場所を表示する際に使用されるものとは認められない文字(例:「特選」「元祖」「本家」「高級」「特級」)は表示することはできません。

Q.「地域の名称」は現在の行政区画の地名でなくても良いのでしょうか?

A. 「地域の名称」には、現在の行政区画の地名ばかりではなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等(例:「越後」「四万十川」「駿河湾」)の地理的名称も含まれます。

地域との密接関連性について

Q.「地域との密接関連性」とはなんですか?

A.地域団体商標を構成する「地域の名称」は、出願人である団体又はその構成員が商標登録出願前から出願に係る商標を使用している商品の産地、サービスの提供場所、その他これらに準ずる程度に商品(サービス)と密接な関連性を有するものと認められる地域の名称又はその略称でなければならないとされています。

(1)商品の産地について

商品の産地とは例えば次のような地域をいいます。

- 農産物については、当該商品が生産された地域

- 海産物については、当該商品が水揚げ又は漁獲された地域

- 工芸品については、当該商品の主要な生産工程が行われた地域

(2)サービスの提供場所について

サービスの提供場所は次のような地域をいいます。

- 温泉浴場施設の提供については、温泉が存在する地域

(3)これらに準ずる程度に商品(サービス)と密接な関連性を有するものと認められる地域について

例えば次のようなものが該当します。

- 1. 原材料の産地が重要性を有する加工品の場合

その加工品を生産するために不可欠な原材料や主要原材料が生産等された地域が該当します。- (例)

- (ア)「そばのめん」について、原材料「そばの実」の産地

- (イ)「硯」について、原材料「石」の産地

- (例)

- 2. 製法の由来地が重要性を有する工芸品の場合

当該商品の重要な製法が発祥し由来することとなった地域が該当します。- (例) 「織物」について、伝統的製法の由来

なお、実際に団体や構成員が、出願に係る商標をどのような商品(サービス)に使用し、その商品(サービス)が商標中の地域の名称とどのような関連性を有しているかについては、出願人からの書類の提出がない限り判断できないことから、出願人には出願時に関連性を証明する書類の提出が求められています(共同出願の場合は出願人全員について書類の提出が必要となります)。

周知性について

Q.周知性を証明するためにはどのような資料を提出すれば良いでしょうか?

A.

周知性を証明するためには、出願人又はその構成員が、商標を使用することによって、商標が出願人等のものとして、一定程度の需要者の間に広く認識されていることが認められる資料を提出していただく必要があります。提出いただく資料には、(1)出願人(構成員)名、(2)商標、(3)商品(サービス)名、の3点を確認することができる資料が望ましいです。

周知性を証明する際の資料としては例えば以下のものがあります。

1. 使用事実について

- 出願商標を商品、商品の包装(出荷用段ボール箱等)又はサービスに使用している写真、パンフレット、ウェブサイトの写し

2. 営業に関する事実(生産数量、販売地域、譲渡数量、売上高、使用期間等)について

- (ア)販売数量等が記載された注文伝票(発注書)、出荷伝票、納入伝票(納品書及び受領書)、請求書、領収書、仕切伝票又は商業帳簿

- (イ)生産数量等が記載された公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館等)の第三者による証明書

3. 宣伝広告の方法、内容及び回数、一般紙、業界紙、雑誌又はウェブサイト等における記事掲載の内容及び回数について

- (ア)宣伝広告の内容が掲載されたパンフレット、ポスター、ウェブサイトの写し、観光案内、観光地図の写し

- (イ)宣伝広告の量、回数等(パンフレットの配布先及び配布部数並びにウェブサイトの掲載期間等)が記載された広告業者等との取引書類、証明書

- (ウ)一般紙、業界紙、雑誌、地方自治体が発行する広報又はウェブサイト等における紹介記事

4. その他の事実について

- (ア)需要者を対象とした商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書

- (イ)国や地方公共団体等の公的機関により優良商品として認定・表彰等された事実

周知性証明資料について、さらに詳しく知りたい方は「地域団体商標制度説明会テキスト」も併せてご確認ください。

出願書類の書き方について

Q.「法人の法的性質」にはどのように記載すれば良いのでしょうか?

A. 設立根拠法名及び「正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨」が定められている条文を記載してください。

- (例)中小企業等協同組合法第14条、農業協同組合法第19条、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第10条

出願後について

出願の変更について

Q.地域団体商標として出願した商標を通常の商標登録出願に変更することはできますか?

A.はい、できます。ただし、「地域の名称」と「商品(サービス)名」のみで構成される文字商標を通常の商標登録出願に変更した場合、商品(サービス)との関係で産地や品質等を表しているにすぎない商標については、原則商標登録を受けることができませんので(商標法第3条第1項第3号等)、ご注意ください。

Q.通常の商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することはできますか?

A.はい、できます。ただし、地域団体商標として出願する場合には、地域団体商標の登録要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。地域団体商標の登録要件については「地域団体商標制度とは」をご覧ください。

拒絶理由通知について

Q.審査官から「拒絶理由通知」が送られてきました。もう登録することはできないということでしょうか?

A. いいえ、違います。「拒絶理由通知」は、審査官が出願の内容や資料を確認し、その時点において発見した拒絶の理由(商標登録することができない理由)をあらかじめお知らせするものですので、この通知が届いたからといって、最終的な判断として登録できないということではありません。審査官の指摘を踏まえ、資料の追加、手続補正書による出願内容の修正、意見書の提出等により拒絶理由を解消できる場合があります。

「拒絶理由通知」の内容について詳しく知りたい場合は、「拒絶理由通知」に記載の担当の審査官にお気軽にお問合せください。

意見書や手続補正書の様式や書式については、「知的財産相談・支援ポータルサイト(外部サイトへのリンク)」の「応答の手続」の項目中、「商標」をクリックしてください。

Q.審査官からアウトサイダーの存在について指摘がきました。「アウトサイダー」とは何ですか?また、どのように対応すれば良いでしょうか?

A. 「アウトサイダー」とは、出願人及びその構成員以外に出願商標を使用している第三者のことであり、その存在が確認された場合、出願人のみに地域団体商標としての商標権を付与することが困難となるケースがあります。

アウトサイダーが出願人団体の構成員である場合、構成員名簿等の提出により、指摘されたアウトサイダーが構成員であることを証明することが必要です。アウトサイダーが出願人団体の構成員でない場合、新たに組合等に加入してもらうか、出願人及び地域全体の取扱量等を示す統計的資料の提出により、アウトサイダーによる出願商標の使用が出願人の周知性判断に影響がないことを証明することが有効です。また、アウトサイダーが地域団体商標登録出願の主体要件を満たす他団体である場合、

共同出願とすることで解消する場合があります。

Q.拒絶理由通知への対応について審査官と会って話しをすることはできますか?

A. はい、できます。審査官と出願の審査に関わる意思疎通を図るための面接を行うことができます。面接には、(1)特許庁庁舎で行うもの、(2)インターネット回線を利用したオンライン面接があります。詳細については「面接審査について」をご覧ください。

登録について

Q.審査官から「登録査定」が送られてきました。これで権利が発生したということでしょうか?

A. いいえ、違います。「登録査定」は、審査官が商標登録できますという判断をしたお知らせですので、「登録査定」によって商標権が発生しているわけではありません。商標権の発生のためには、「登録料」を特許庁に納める必要があります。登録料を納めることで登録番号が付与され、権利が発生します。「登録料」が一定期間内に支払われない場合には、出願却下となりますので、ご注意ください。

拒絶について

Q.審査官から「拒絶査定」が送られてきましたが、納得いきません。もう権利化は望めないのでしょうか?

A. 拒絶査定に不服がある場合には、その判断に対し審判(拒絶査定不服審判)を請求することができます。詳しくは「拒絶査定不服審判について」をご覧ください。

なお、出願した案件が拒絶査定となった場合であっても、拒絶となった理由を解消する手段を講じた後に再度出願し、商標権を取得することもできます(例えば、周知性が足りないという理由で拒絶査定となった出願案件で、その後の努力により周知性を獲得するに至り、それを証明する客観的資料の準備が整った段階で改めて出願し直し、商標登録されたケースもあります。)。

権利について

商標権の存続期間について

Q.商標権の存続期間を教えてください。

A. 商標権の存続期間は登録から10 年ですが、更新登録料を納めることで、更に10年延長することができます。10 年ごとに更新手続を繰り返すことで、半永久的に権利を継続させることも可能となりますので、取得した商標権の下、安心して事業を行っていきたい方は更新の手続は忘れないようにしてください。存続期間の更新ができる期間、料金等については「存続期間の更新ができる期間、料金について教えてください」をご覧ください。

商標権の移転・使用権の設定について

Q.地域団体商標を他の人に移転できますか?他の人に使用を許諾することはできますか?

A. 団体の合併等の一般承継の場合を除き、地域団体商標の権利を他の団体等に移転(譲渡)することはできません。

また、地域団体商標の使用を他の団体等へ許諾することは可能です(通常使用権の許諾)。ただし、他の団体等に対して、その団体のみによる独占的な使用を許諾すること(専用使用権を設定すること)は、商標権の移転(譲渡)と実質的に同様になりますので、できません。

商標権の名義人の氏名・住所の変更について

Q.登録名義人の住所や氏名が変更になりました。変更手続を行いたいので手続方法を教えてください。

A. 登録後に名義人の住所や氏名に変更があったときは、表示変更登録申請書を届け出することによって変更ができます。書類等は各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。手続方法(記入例)は「権利の移転等に関する手続」をご参照ください。

先使用権について

Q.従前から商標を使用している者がいました。使用を差し止めることはできますか?

A. 地域団体商標を出願する前から商標を不正な目的ではなく使用していた場合、引き続き商標を使用することが可能(先使用権といいます)であり、その使用を差し止めることはできません。

ただし、この場合において、他団体等の商品(サービス)との混同を防止するため、地域団体商標の権利者は、同じ商標を使用している者に対して、混同防止のための適切な表示、例えば、「この商品は○○組合とは関係のない商品です」のような表示を商品に付すよう請求することができます(商標法第32条の2第2項)。

GI制度について

制度について

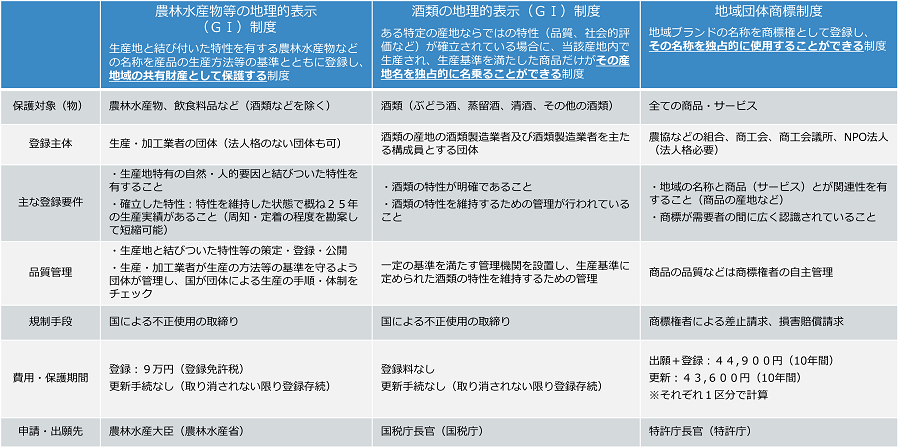

Q.地域団体商標制度と農林水産物等や酒類のGI制度とはどう違うのでしょうか?

A. 地域団体商標制度とそれぞれのGI制度も地域ブランドの保護を目的とした制度となりますが、以下のとおり保護対象、登録要件等に違いがございます。

地域団体商標制度と農林水産物等の地理的表示(GI)制度の活用について

Q.地域団体商標制度と農林水産物等の地理的表示(GI)制度について、両方登録するメリット・デメリットを教えてください。

A. 以下の資料において「地域団体商標」に重ねて農林水産物等の「GI」を申請する場合、これから「地域団体商標」又は農林水産物等の「GI」を出願(申請)する場合、農林水産物等の「GI」に重ねて「地域団体商標」を出願する場合のそれぞれのケースに合わせた両制度のメリット・デメリットをご説明しておりますのでご覧ください。

[更新日 2023年11月17日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁審査業務部商標課 地域ブランド推進室 電話:03-3581-1101 内線2828 |