01 あらゆる人の創造活動を支援する、豊かなグレーのある社会

2019.12.03

FieldWork

一般財団法人たんぽぽの家/Good Job! センター香芝

- 森下 静香

- 岡部 太郎

- 後安 美紀

ここから本文です。

2019.12.03

FieldWork

一般財団法人たんぽぽの家/Good Job! センター香芝 森下 静香/岡部 太郎/後安 美紀

I-Openプロジェクトでは2030年以降の創造活動のあり方を構想すべく、さまざまな視点で未来の社会像を見据える方々へのフィールドワークやインタビューを行ってきました。本ウェブサイトではそのリサーチの一部を公開しています。

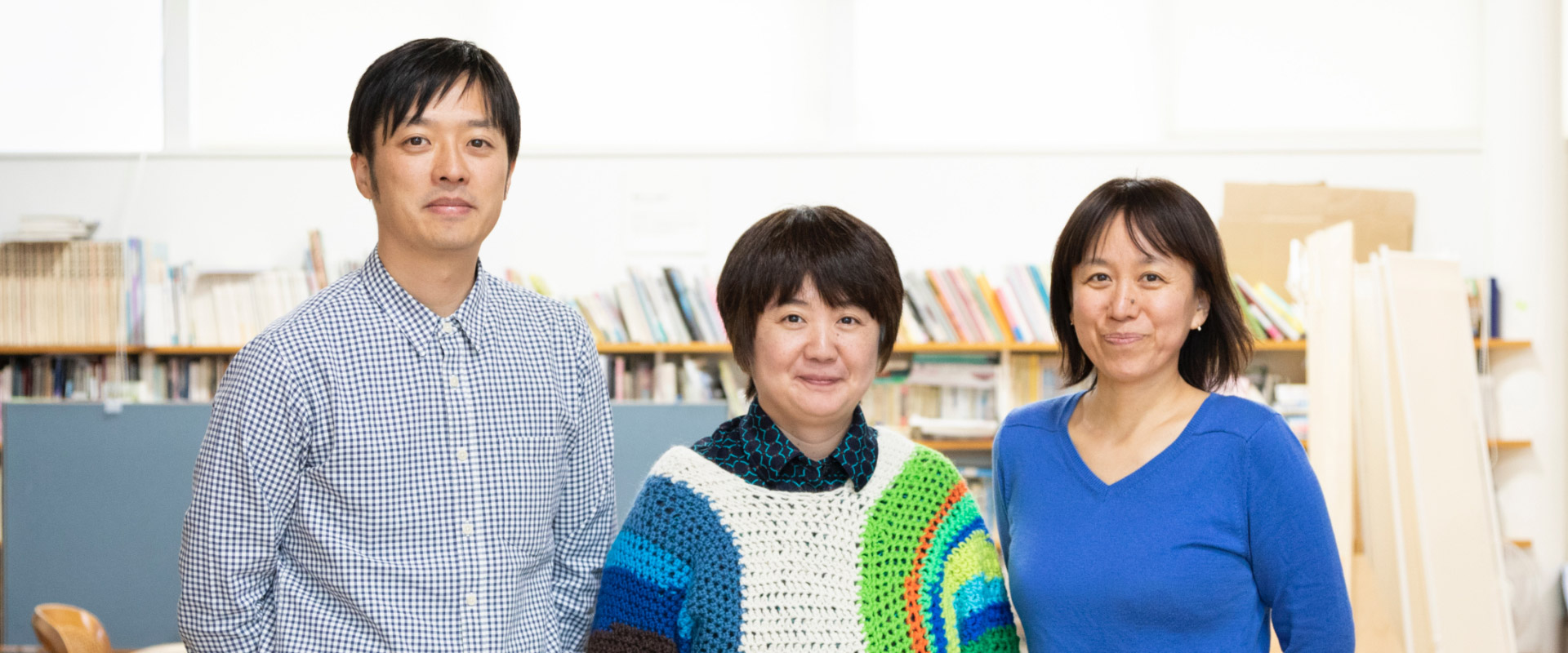

今回はアートとケアの視点から、障害のある人たちの居場所づくりを行う「たんぽぽの家」が運営する福祉施設「アートセンターHANA」に伺い、同団体が運営するGood Job!センター香芝センター長の森下静香さん(写真右)、一般財団法人たんぽぽの家常務理事の岡部太郎さん(写真左)、スタッフの後安(ごあん)美紀さん(写真中央)にお話をお聞きしました。

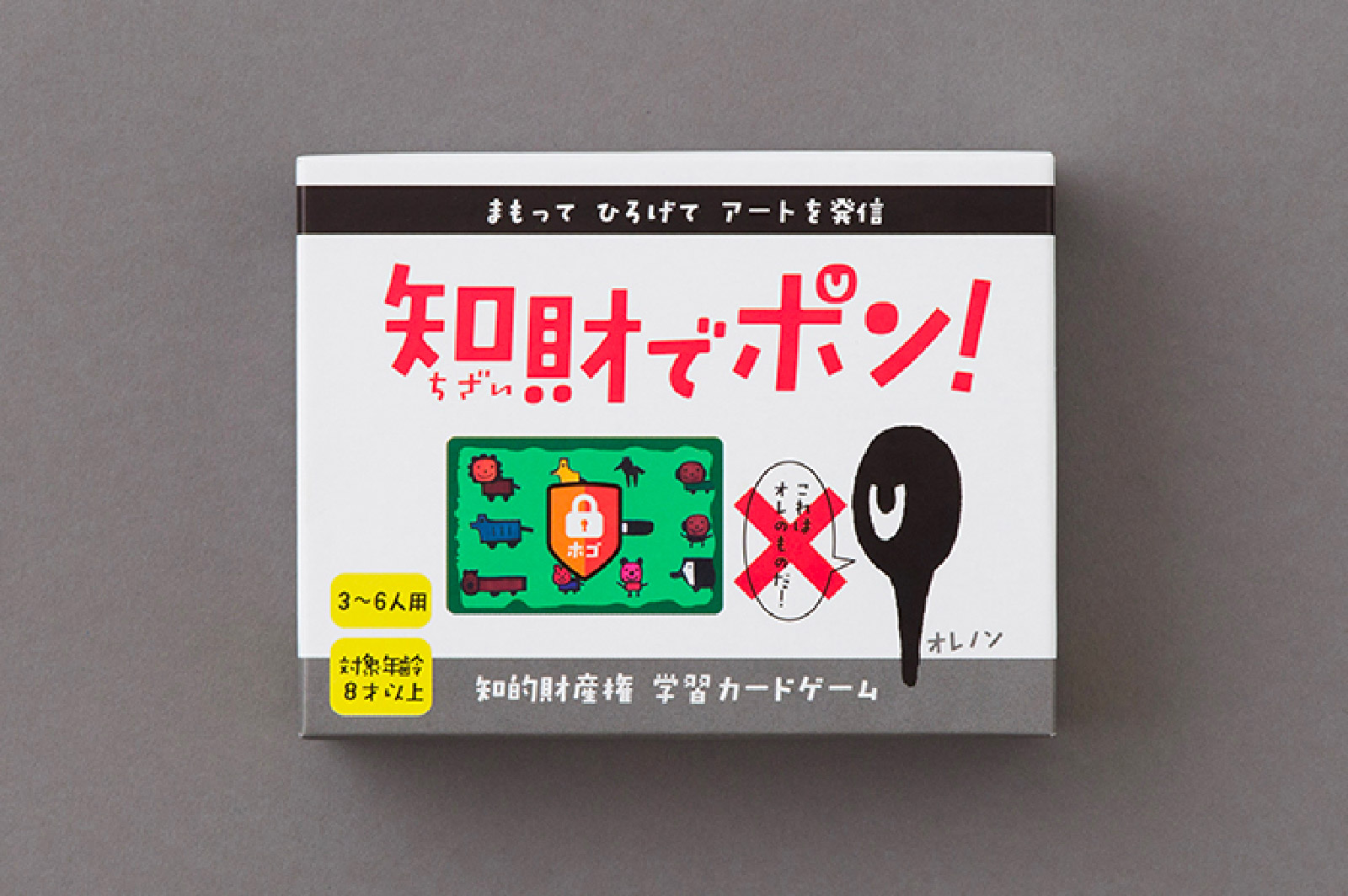

障害のある人たちがアートを仕事にできる環境をつくることを目的としたエイブルアート・カンパニーの活動や、知的財産権を学び深めるカードゲーム「知財でポン! - まもって ひろげて アートを発信」の制作を通した学びから、あらゆる人のための創造活動を支援する権利や制度のあり方について考えていきます。

岡部:このアートセンターHANAは元々、障害のある人たちが学校を出た後に、自分たちが自分たちらしく生きられる場所をつくりたいと思って、はじめられました。その中で長い年月をかけて、本人やご家族を含めて、この場をどうしていくかを試行錯誤し続けた結果、いまのようにアート活動がメインの場であれば、この場にいる人たちが居心地良く過ごせそうだということがわかってきて、いまの形になりました。

なので、ここに来る人たちは元々アート活動に興味がある人たちばかりではありません。地域の支援学校の生徒が卒業してきて、受け入れを考える際も、まずこの場所の雰囲気が合うかどうか。アートのような創造的な活動をメインにしていくか、もう少しルーティンに近い仕事に取り組むか、というのはその後から個別に決まっていくんです。

職員が選択肢を示す中で、あれが楽しそうとか、これやってみようとか。みんなやりながら自分のオリジナリティを見つけていきます。周りの人たちがやっていることに影響を受けたり、真似からはじまることも多いですね。今日描いている人たちも、ネットで検索してモチーフを探したり、写真集を見て描いたり、企業のロゴなんかをつくっちゃったり、常に何かを真似しながら、つくってる方が多いかなと思います。湧き上がるように自分の内面から何かが出てくるような人はそんなに実はいない。

たまにアーティストを養成する場所だって誤解されちゃうんですけど、それよりも生活、生き方を保証するのがすごく大事なので、それをどう支えるかをいつも考えています。そのためにいろいろな選択肢があって、それをやっていること自体がアートセンターの役割だと思っています。

岡部:ただやっぱり環境ですよね。アトリエがたくさんあったり、スタッフにも美大を出た人がいたりすることで、結果的には絵を描いたり、創作をしたりする時間が多くを占めているかなとは思います。

たんぽぽは元々、重度の身体障害のある人の活動できる場をつくることからはじまっているので、基本的にはスタッフが創作の支援に関わることが多いんです。もちろん完全にひとりでやる方もいるんですが、逆に他の人の手が入ることが前提になっている人もいて。しかも共同するスタッフ自身が個人で創作をしている作家の場合もあるので、そうなると、その人の創造性ももちろん入っていると思います。

今は、そういった場合もあくまでたんぽぽの家のアーティスト個人の作品として発信しています。でもあえて、2人のクレジットにしてもいいんじゃないかっていう議論もあって、どちらが創造性のイニシアティブがあるのかなど、割と冷静に判断できるかなと思います。

森下:実際スタッフが変わると、作品ががらっと変わることもあります。たんぽぽの家のアーティストに、企業のロゴマークをつくる方がいて、彼女は横にいるスタッフに、すごい具体的に指示をして、創作をしています。その人が下手だったら、すごい悲しい顔をして、もう頼まない。(笑)そうかと思えば、美大の子とかにものすごい頼んだりとか。はっきりしていて、すごく正直。そうなると共同制作というよりも、明らかに彼女がプロデュースした作品ですよね。

岡部:たんぽぽではいわゆるTeaching、Trainingみたいなことはやっていません。その人の方向性を一緒に考えて、並走する。そういうサポートの仕方をしています。

そのときよく言うのは、アトリエの中、プログラムの時間だけじゃなくてその人の生活の中で創造的なことが行われていることも多いので、そういうものをトータルでみる。そこから、その人の創造性を発見していく、ということ。

後安:「らんまん」という他の事業所の方々が、たんぽぽに野菜を売りに来てくれるんですけど、この前びっくりしたのが、(たんぽぽに所属しているアーティストの)山野さんが「ぼくはいちじくのジャムをつくった」と言っていて。らんまんさんのいちじくは人気なのですが、いちじくを使って、たぶん一緒にヘルパーさんと作ったのかな? それでスタッフのみんなで「私たちの方が文化的じゃないね」と話していました。(笑)

岡部:アートと言わずに、生活を彩るものごとをつくる。ぱっと見だと、アトリエだけでアートが成立しているように見えるんだけど、実はその背景とか前後に、人間関係や生活があって、ひとつの作品になっていると思います。

森下:障害のある人たちの制作に関わってみると、オリジナルの作品を販売する機会が少なく、仕事につながらなかったり、どうしても作品数が少なかったりということに気づきます。そこでエイブルアート・カンパニー(*)という活動では、障害 のある人たちのアート作品を発信し、原画ではなくデザインとしていろいろな人に使ってもらえる仕組みをつくってきました。

私たちは知的財産権の専門家ではないんですが、こうした活動を通して創作・表現にずっと関わってきている立場から、著作権も含めた知財のあり方について、座学だけじゃなくて、体感できるゲームをつくりたいと思って、この「知財でポン! - まもって ひろげて アートを発信」をつくりました。

その際、福祉施設の関係者だけではなく、アーティストやデザイナー、伝統工芸に関わっている中小企業や、ファブスペースが普及していったときの個人なども含めて、自分たちの創作を発信していく上で悩んでいる人たちがいるんじゃないかと思って、それぞれの分野の人たちにメンバーに入ってもらいながら検討会を行ってきました。

実際に調査をしてみると、白か黒かの法律だけの問題というよりも、その境界のようなところがある。白か黒かで言えば白なんだけれども、争うことで印象が悪くなってしまうので、手を引くとか。関係者の心情の問題も絡んでくる中で、いろいろな利害関係がありながら、みなさん交渉しつつやっている現状があるということが非常によくわかりました。

岡部:ゲームをつくる上で、最初は知識を学ぶような学習型にするか、もっと具体的にお金を稼ぐようなものにするか、とかいろいろ議論があったんですけど、最終的には少し抽象的な形で、知財の仕組みが体感できるものにしました。

自分や他人の表現を広めるときにはリスペクトを払う必要があるよとか、保護をしないとトラブルが起きる可能性があるよとか、著作権って細かく権利が分かれているんだけど、束になっているよとか。これはたぶんゲームをしているだけでは分からないんだけど、前後でレクチャーをすると、知財の意味っていうのが伝わる。

後安:最近わかったのが、子供だと一瞬でルールを覚えて遊べる。けど、知財の意味は伝わらない(笑) 大人は知財を覚えながらやると、逆にルールがはいりづらい部分もある。考えなくても楽しいけど、考えたらもっとおもしろいゲームだと思います。

森下:いまはセットで研修をどう組むのかというのを模索していて、他の専門家の方からも自分の研修で使っていいですか? というお問い合わせもいただいたりもしています。

岡部:著作権とか知財とかって、ネットで調べれば調べるほど、いいのかわるいのか泥沼にはまってしまうことってあるじゃないですか。そうなると自分で規制してしまいがち。そうではなくて、広げるのが大事という話をずーっとしています。そのためにもどこを守っていけばいいのか、基本的な知識は持った方がいいですよね。

たとえば権利は(創作をした)本人にあるっていう当たり前のことさえ知らないことってあって。良かれと思って、本人に確認をせずに、いつの間にか作品を展覧会に出してしまっていたりとか。作品を勝手に処分してしまったり、「(c)マークがないと意味ないんだよ」みたいな間違ったことを言う人もいます。

森下:当たり前なんですけど、プロの作家以外にも著作権はあります。さらに所有権も作家さん本人にあることにしているのが、たんぽぽの家の契約の特徴なんですね。施設によっては画材などを提供している施設にその所有権があるって謳っているところもあるし、本人との相談の上で決めるところもある。でも、うちの場合は画材を大きく上回る価値が作品で生み出されているので、権利は本人にあります、それをうちが代行して出しているという姿勢を示しています。契約書にしたら、たった2行くらいの文章で、ぱっとみても分からないんですけど、その意味を普段から若いスタッフにも伝えています。

岡部:下の収蔵庫にしまわれている作品もあるから、たんぽぽのものって思いがちなんですけど、本人に確認しないと動かせないのが大前提です。NOとは言われなかったとしても、作品をお預かりしているだけなので、プロセスが大事。

あと福祉施設でやっていると、作品のエージェントだけをしているだけではないので、やっぱり人権意識が出発になりますよね。福祉施設の職員さんたちも作品がどうとかってよりも、作者である人の権利がどうかってことを考えると、日頃やっているケアと表現にまつわる権利が結びつきやすくて。表現されたものも、その人の人権と元々は一緒だねと。

森下:これエイブル・アート・ジャパンが2000年に出した『障害者アートと著作権』っていう本なんですけど、ここから出発するとすごいわかる。小さくとも大切な表現の権利を守るために著作権はある。それは些細なものだからこそ守る必要があるっていう。

後安:私も知財に対する偏見があったんですけど、これを読んだら、「あ、そうじゃなかったんだ」って気づいて、勉強する気になりました。

岡部:逆に著作権や知財権からみると、障害のあるなしって全然関係ないですよね。どっちもですからっていう。それがまた平等でいいなと。

森下:エイブルアート・カンパニーを2007年に立ち上げて、そのころから権利や契約、ロイヤリティについてしっかり学ぶようになりました。その中でこれまで幸いなことに大きな事故にはなっていないんですが、自主規制としてやめることもあります。たとえば企業と靴下やハンカチを制作するときに、キャラクターを描いているものだとやっぱり商品になるときには採用されないこともあります。

でも何かに依拠しているのは、元の作品が好きだからなので。そういう意味では何らその企業の利益や名誉を脅かすものではないので、その権利者の人たちと交渉して出す場合もあるし、もうやめた方がいいなって判断することもあります。何も問題なく「できたら一部送ってね」というところもあれば、聞かれたら断るのを前提していることもある。逆に、法律的にもOKで権利者もOKと言ったとしても、主催側が世間的に難しいものを避けようとする場合もあります。

でも描くときは好きなもの描いたらいいし、どんどん真似たらいい。それが何か形になるとき、少し気をつける必要があるというのが私たちのスタンスです。というのも、福祉施設職員も専門家ではないので、ともすれば先に規制してしまうこともあって。描くこと自体を規制してしまうというのが一番恐ろしいので、つくるときはあくまでも自由であってほしいということは言っていきたいと思っています。

後安:私自身勉強をしてみると、最初は自己規制の方が大きくなって、「あれやっちゃだめ、これやっちゃダメ」と思っていました。でもそのうちたんぽぽでやっていることを見ていると、創作と表現の方が先にあって、そのあとで権利や知的財産としてこれはどうしたらいいんだと考えるようになりました。だから真っ白とか真っ黒ではなく、その間のグレーにこそ創造性があるんじゃないか。「豊かなグレー」をどう伝えるのか、言うのは簡単だけど、コンセプトのひとつとしてはそのことの意味を伝えていけたらと思っています。

Text by Ryo Shirai

Photographs by Mai Narita

2019.12.03

FieldWork

一般財団法人たんぽぽの家/Good Job! センター香芝

2019.12.06

FieldWork

株式会社ナカダイ

2019.12.13

Lecture

株式会社ビービット

2020.01.06

Lecture

株式会社インフォブリッジ・ホールディングス・グループ

2020.03.06

Lecture

株式会社知財図鑑

2019.12.18

Event

スウェーデンイノベーション庁Vinnova