01 あらゆる人の創造活動を支援する、豊かなグレーのある社会

2019.12.03

FieldWork

一般財団法人たんぽぽの家/Good Job! センター香芝

- 森下 静香

- 岡部 太郎

- 後安 美紀

ここから本文です。

2019.12.18

Event

スウェーデン政府イノベーション庁 Vinnova ストラテジックデザイン・ディレクター ダン・ヒル

I-Openプロジェクトでは2030年以降の創造活動のあり方を構想すべく、さまざまな視点で未来の社会像を見据える方々へのフィールドワークやインタビューを行ってきました。本ウェブサイトではそのリサーチの一部を公開しています。

今回は2019年末、スウェーデン政府イノベーション庁Vinnovaのストラテジックデザイン・ディレクターであるダン・ヒルさんをお迎えして開催したトークイベント「社会を変える、行政とデザインの現在」の一部をお届けします。

従来は結びつかなかった行政とデザイン。これら2つの領域の関係性はこの10年ほどで大きく変わりつつあります。イギリスのArupやFuture Cities Catapult、イタリアのFabrica、フィンランドのSITRAなど世界的な機関でリードポジションを歴任し、さまざまな形で都市への介入を実践するダン・ヒルさんとともに、これからの行政とデザインのあり方について考えていきます。

*記事の最下部には、当日の様子をストリーミング配信したYouTube動画のリンクがございます。そちらも合わせて御覧ください。

こんばんは。Vinnovaは、スウェーデンの政府機関で、イノベーションシステムのコーディネーションを担っています。今日はVinnovaをはじめ、私が世界各地で関わったプロジェクトや、注目しているものを紹介しながら、行政とデザインの関係性についてお話していきます。

私のバックグラウンドはデザイナーです。Google for startupsのキャンパス、ロンドンのビクトリア&アルバート博物館、アムステルダムやシドニーの景観デザインなど、各都市で建築やアーバンデザインに携わってきました。昨年は、携帯電話のデザインを手がけました。通話以外の機能はテキストを送るくらいのシンプルなものですが、スマホを手放してみると、久々に自分の脳みそを取り戻せたなという気分でした。

技術をなんのために使うかーーこれが今日お話しする大事なポイントです。

人はつい、テクノロジーの活用法を探してしまいますが、本来の順序は逆です。「どう生きたいか」を考えた上で、そのために必要なテクノロジーを持ってくるべきではないか。建築家セドリック・プライスは1966年に「技術が答えなのであれば、問いはなんだったのか」と言いました。自動車が都市を大きく変えつつあった時代に、「ちょっと待て、我々は都市にどうあってほしいのか。それをまず考えなければ」と問いかけたのです。

現在、世界各地で広がる「スマートシティ」は、私には1960年代の高速道路の延長線上にある発想と感じられます。技術ドリブンで専門家主導、文化的・社会的影響を無視した、時代錯誤なコンセプトです。

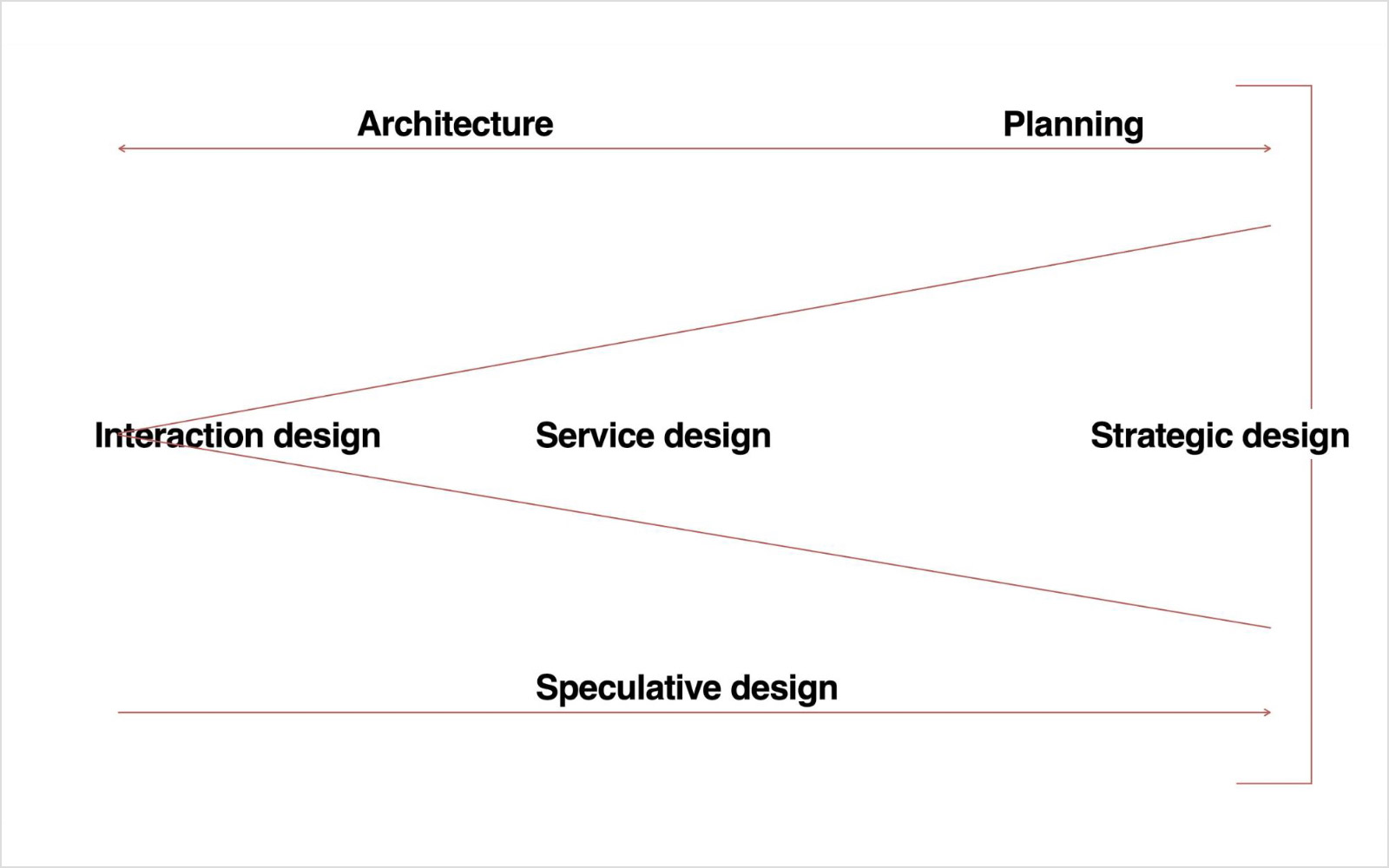

我々が今日経験している課題のうち、技術が解決してくれるものはわずかです。それよりは関係性やアイデンティティなど、社会、政治、経済、文化、倫理といった要素が強い。それにともない政策決定の重心も変化します。ストラテジック・デザイナーの役割は変化する時代状況の中でこの重心をリバランスし、フォーカスを定め直していくことに他なりません。

こういった視点から本日、みなさんとお話しするのを楽しみにしてきました。

UberやLyftのおかげで、元々ひどかったサンフランシスコの渋滞はさらに40%悪化しました。個人にはありがたいサービスで、ビジネスとしても急成長した。けれどその行動が積み重なった結果、都市はめちゃくちゃになってしまった。都市を包括的にみるポリシーメイカー側には今のところ、この混乱を収拾する術がありません。

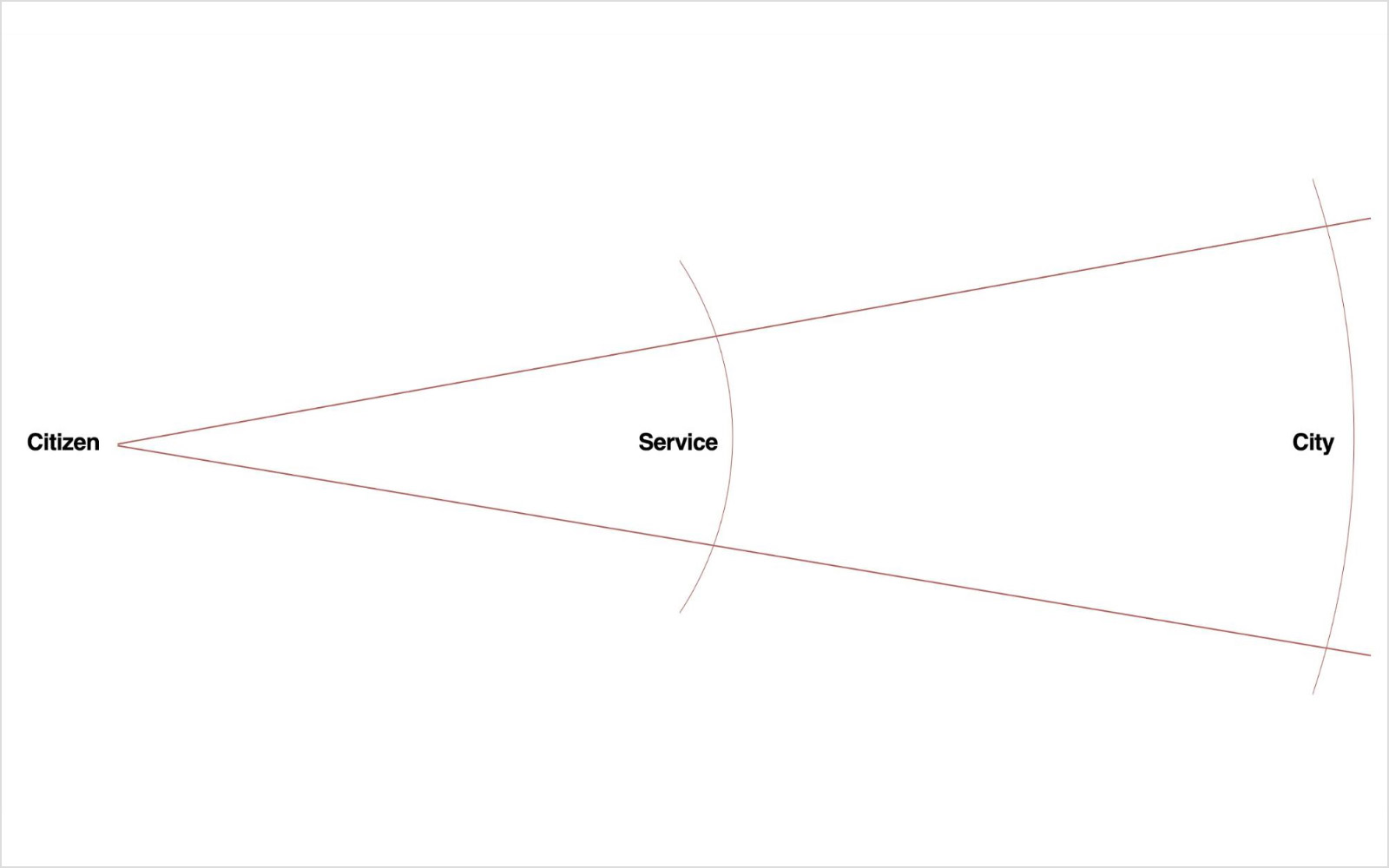

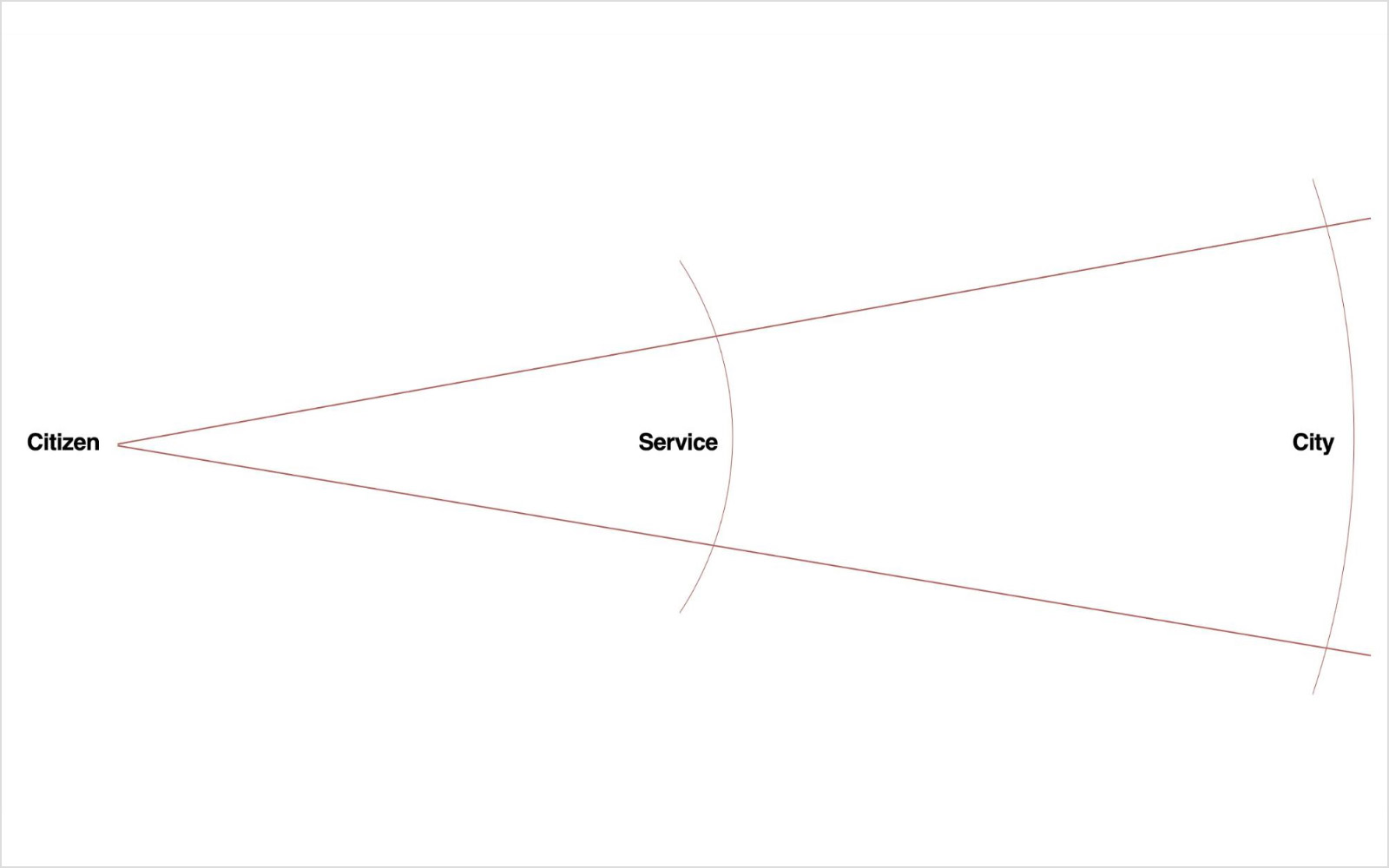

デザインの視点で言うと、Uberなどのサービスは下図の左半分に位置し、市民とサービスをつなぐ領域において優れたインタラクションデザインやサービスデザインがはたらいている。一方、図の右端「都市」にはアーキテクチャのデザインやアーバンデザインが関わってくるわけですが、この両端がうまくつながっていない。

ではこの状況をどのように変えていくのか? ノルウェーの首都オスロで成功した自転車シェアリングの事例を見てみましょう。

Oslo City Bike(Oslo Bysykkel)は民間企業が設立・運営しているサービスですが、パブリックな成果を生み出しています。うまくいった要因は、第一にオスロバイクという名前だと思います。都市全体に持つ意味を反映したアイデンティティ設定により、ユーザーである市民と自転車、都市との関係性がうまく築けたのです。

対して、ロンドンにはSantander Cyclesがあります。公共の自転車に、スポンサーであるスペインのサンタンデール銀行の名が冠されている。この2つのサービスのメンテナンスコストを比較すると、オスロバイクの方がかなり低いといいます。市民のオーナーシップのもとオスロバイクが大事にされているのに対し、ロンドンの自転車は、壊しても自分たちには関係ないと考えるユーザーが多いのではないでしょうか。

また民間企業が公的交通を担う場合、データの扱いも焦点になります。Uberなどと違いオスロバイクは自治体にデータを提供し、さらにオンラインで公開した。他のデベロッパーも市民の移動データにアクセスでき、次なる戦略に参加できるようになったのです。

そして興味深いことに、オスロバイクのメンテナンスクルーには、元受刑者が活躍しています。彼らが刑務所で服役中に企業がトレーニングを行い、社会への再統合につなげているのです。

バイクシェアという個人向けサービスを起点に、市民、企業、都市がつながり、重層的な公的価値が生まれている。これほどの取り組みは世界的にもなく、複数省庁の連携がそれを可能にしています。

次に、私たち自身が都市に介入するプロセスを、ARUPがオーストラリアのメルボルンで実施したプロジェクトを例に見ていきましょう。スタートはこの状態です(写真上)。もはや、道路という名の駐車場でした。CO2排出、騒音、空気汚染、肥満……あらゆる問題が生じていました。

そのプロセスはこんな風でした。

まず何より、人々が体を動かして健康的です。空気もきれいになる。試算では気温は最大5度くらい下がり、ヒートアイランド現象を緩和することができます。サッカーをするなど、子どもたちから高齢者まで、世代をまたいだ活動や遊びがひとつの道に出現する。環境の改善は、人々の心身に好影響を及ぼし、医療費も抑制できる。カフェなど地域のビジネスオーナーも儲かる。唯一、自動車産業にはよくないかもしれませんが(笑)。不動産価格も上昇する。雨水の排水もスムーズになる。駐車場として上がる利益より、はるかに多くの価値が生まれそうです。

都市の改革は、一朝一夕には進められません。いきなり駐車スペースをなくしたら、近所の人は反発するでしょう。また、どんなに美しい絵を掲げてロードマップを示しても、絶対こうなると確約はできません。予測不可能性に対応しつつ、未来に向けて我々ができるのは、小さなステップを一歩ずつ踏んでいくこと。簡単に、安くできるソリューションをすばやく試し、うまくいかない場合はピボット=方向転換できること。

もともと都市はそのように段階的に変化していくものです。特に東京は、計画不可能な都市として名が挙がります。自身の新陳代謝によって有機的に形づくられてきた街、それが東京です。

たとえば今日、コペンハーゲンは自転車の街として知られますが、1960年代には自動車との関係に苦しんでいました。その頃、建築家ヤン・ゲールは、まずは年間1%ずつ駐車場を減らそうと主張した。1%なら誰も気がつかないからと。しかし、その10年20年の積み重ねによって、都市は着実に変化していったのです。

さて、政策決定は重要ですが、さらに肝心なのは実施です。そこでポイントになるのが、いかに人々を参加させるか。

この写真は、ヨハネスブルグを舞台に、学生たちとともに、UN HABITAT+エリクソン+ARUPで実施したプロジェクトMixed Reality Cities(2017年)です。

冒険ゲーム「マインクラフト」を使い、子どもたちが自分たちのまちをレーザーでスキャンして、マインクラフトのまちに翻訳・マッピングして、「こんな仕組みがあったらいいな」「こう変えたらどうだろう」と想像して建物やインフラをデザインします。さらにまちに出て、スマートフォンとARを使って現実の空間にそれを投影する。マインクラフトとARを通じて、都市をプロトタイピングするのです。

「自分たちにも行政や政策決定者に対して提案できる力があるのだ」と若い人たちが実感することが、このプロジェクトの根幹でした。そして、自分たちのつくったものがまちの中に置かれたらどうなるのかを理解することにも役立ちました。それもマインクラフトのような身近な技術やツールを使って。もちろん出てくる提案の全部が素晴らしいわけではないけれど、実際のまちに自分の痕跡を残す経験をした子どもたちからは、ワクワクした声が上がります。これは従来型のプランニングとは全く違います。市民の声が陥りがちな単なるクレームとは真逆です。こうした参加型のプランニング・プロセスの設計が、政府側にも急務となっているのです。

都市をつくるツールキットとして、ぜひ「法令」とその改正も持っておいてください。

お隣フィンランドの国立イノベーション財団・SITRA勤務時に、私はこれを実感しました。

SITRAは2009年、低炭素社会と持続可能なライフスタイル実現に向けて「住宅」に着目し、建築方法や産業構造から捉え直す都市開発プロジェクトLow2Noのコンペを実施しました。採択されたARUPらによる設計が進む中、ある障害が発覚しました。それは「建物の構造を木材でつくる場合は3階建まで」という古い建築基準法でした。計画は8階建て。採れる道は2つあり、ひとつは木材を諦めて他の素材を使うこと。もうひとつは法令を変更することでした。弁護士と協力して政府に働きかけ、2011年に建築基準法改正が実現しました。

法令も建物と同じように、リデザインできることがポイント。木材がすぐ燃え尽きてしまう素材だったのは過去の話で、クロスラミネート素材などの登場で技術的にはクリアしていました。であれば、現代の社会・技術状況にそぐわない法令の方を変える時が来たのです。我々のように政府機関に属する者は、法改正というカードを、適切に使うべきだと思います。

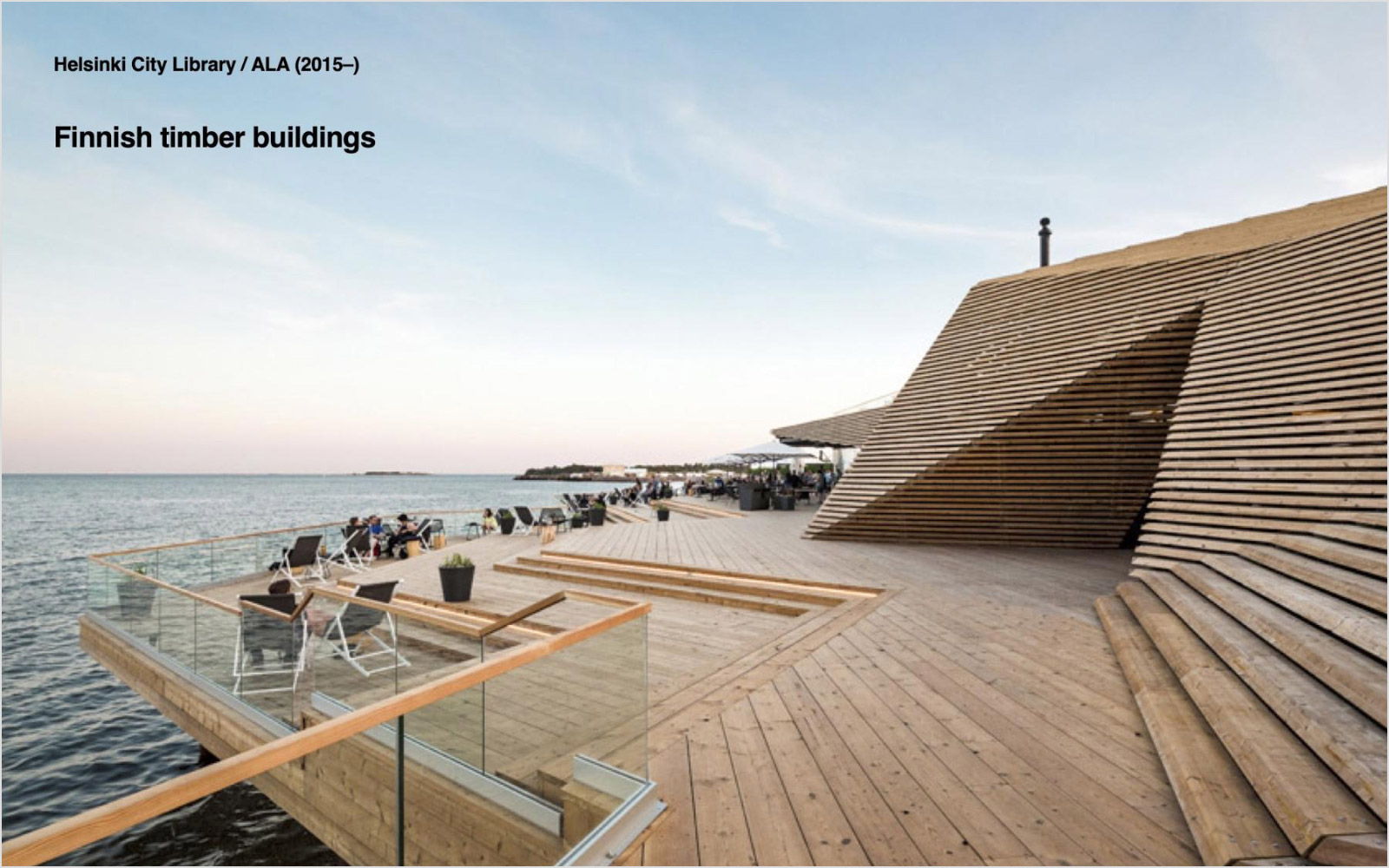

建築基準の条項=コードを変更することは、都市を形づくる言語=コードを書き換えるような、非常に影響力のある行為です。この法改正により、Low2Noをはじめ、ヘルシンキ市立図書館(写真)など木造のシンボリックな建築が都市空間の中に数多く誕生し、豊かな森林に包まれたフィンランドの社会文化や林業にとっても、転換点となりました。

予測的な法律(anticipatory regulation)という概念にも、近年多くの国が関心を持っています。ディスラプションが起こる前に、対応する法律を事前に考えてしまうというものです。

最後にスウェーデンVinnovaで現在取り組むプロジェクトとデザイン・ツールキットを紹介しましょう。ストラテジックデザインチームやイノベーション・エージェンシーは、時に探偵でもあります。新しく生まれつつあるアクティビティや事象を察知し、リアルタイムで観察し、その意義を読み解くのも、デザイナーの重要な役割です。

Vinnovaは現在「モビリティ」と「食」の2領域でミッション主導型のイノベーションに注力しています。特に前者では、2030年までにスウェーデンのすべての道を、健康的で持続可能で生き生きとした場所に変えるというビジョンを描いています。

先ほどメルボルンの提案でお見せしたように、道路は車専用の通路ではないし、交通局が一元管理する領域でもない。園芸家が関われば庭ができるように、すべての人にオープンな場として開くこと、そして多様な人が領域や立場を超えて議論し、そこからからさまざまなインプットを得るのが大切です。

モビリティをめぐる、あるセッションでは、e-scooterのスタートアップやエリクソンの社員、ストックホルム交通局職員、医科大学の研究所に所属する大気汚染の専門家、政治家などに参加してもらい、ともにスクリプトをつくりました。システムをオープンにし、ミッションを洗い出し、枠組みを特定。2020年の1月から3月にかけてプロトタイプして、ストックホルム市のストリート・キットをつくります。その後スケールアップする予定です。デザインチームの役割は、このようにともにつくり出す活動ーー共創をファシリテートすること。プロジェクトに多様な人を巻き込むこともそのひとつです。

気候変動や食糧危機といった地球規模の課題から、公平性や労働など社会の変化まで、我々が直面する課題はますます多様で複雑です。私たちはそれらを分解し、多様なメンバーが協力して1つずつ取り組んでいきます。複雑さとは、恐れ、コントロールすべき状態ではなく、そこから学ぶ対象なのです。

「複雑性」を理解するにあたり、私は東京から多くを学びました。たとえば西沢立衛と藤本壮介(Sou Fujimoto)の建築では、日常の街路において、多くの要素を持ちながら、同時にとてもシンプルなバランスを持った家が実現している。藤本は「家の中とは都市の中で最もプライベートな領域であり、通りは家の中で最もパブリックな部分」と言っている。バラバラに存在しているのではなく、深さの違いなのだと。

infrastrucutre of everyday

dignityーー今日の都市インフラとは、人々の日常生活の尊厳を支えるためのもの。我々はこれを勝ち取るために、今後も取り組んでいきたいと思います。

本日はありがとうございました。

トークイベント「社会を変える、行政とデザインの現在」

主催:特許庁 後援:スウェーデン大使館 企画運営:リ・パブリック 協力:コンセント

Text by Yumiko Matsumaru

Photographs by Re:public

当日スライド「日常生活を支える都市のインフラ The Battle for the infrastructure of everyday life.」より一部抜粋

2019.12.03

FieldWork

一般財団法人たんぽぽの家/Good Job! センター香芝

2019.12.06

FieldWork

株式会社ナカダイ

2019.12.13

Lecture

株式会社ビービット

2020.01.06

Lecture

株式会社インフォブリッジ・ホールディングス・グループ

2020.03.06

Lecture

株式会社知財図鑑

2019.12.18

Event

スウェーデンイノベーション庁Vinnova