01 あらゆる人の創造活動を支援する、豊かなグレーのある社会

2019.12.03

FieldWork

一般財団法人たんぽぽの家/Good Job! センター香芝

- 森下 静香

- 岡部 太郎

- 後安 美紀

ここから本文です。

2020.03.06

Lecture

株式会社知財図鑑 出村光世/荒井亮

I-Openプロジェクトでは2030年以降の創造活動のあり方を構想すべく、さまざまな視点で未来の社会像を見据える方々へのフィールドワークやインタビューを行ってきました。本ウェブサイトではそのリサーチの一部を公開しています。

今回は非研究者のためのオンライン知財データベース「知財図鑑」を公開し、知財の活用可能性を探求する、株式会社知財図鑑の荒井亮さん(写真左)と出村光世さん(写真右)にお話を伺います。

知財によって実現できうる未来像を「妄想プロジェクト」として掲載することで、知財に新たな視点で光を当てる知財図鑑はどのようにして生まれたのか。知財図鑑での活動から見える、思い描く未来像を実現するための知財活用のあり方についてお話しいただきました。

出村:我々、知財図鑑は知財の情報をもっとオープンにすることを目指して、世界を変えてしまう可能性のある知財をクリエイターの視点で再解釈し、活用の可能性を起案する活動をしています。昨年末より、非研究者のための知財データベースとしてウェブサイトを公開したところです。

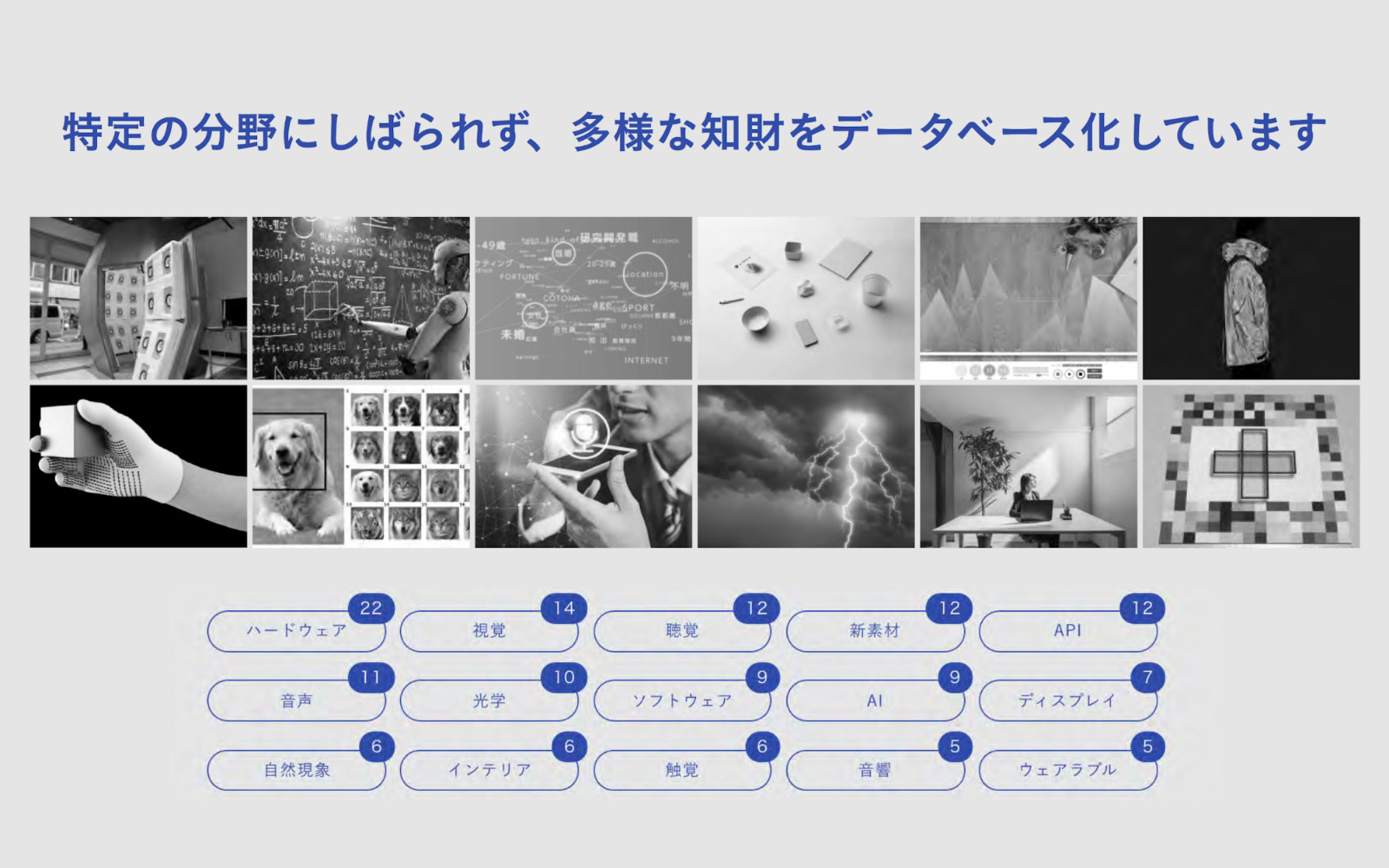

知財はキーワードに応じて分類されていますが、特徴的なのは「妄想」からも検索可能な点です。知財によって実現できそうな未来像を「妄想プロジェクト」として掲載していて、その妄想的な未来からの逆引きで、知財にアクセスすることができます。もちろん、実際に社会に産み落とされた「実現プロジェクト」も閲覧できます。

仕組みとしては任命された「知財ハンター」が自ら見つけてきた知財に対して活用方法を提案する形をとっています。知財ハンターは新しい技術やサービスを惹きつける磁力の高い人であり、そのテクノロジーの素晴らしさを熱く説明できる人を指しており、社内のメンバーに限らない形で運用しています。テクノロジーへの高いアンテナを持っていることと、そこから活用法を導き出す妄想力が知財ハンターの要件になっていると思いますね。

荒井:知財図鑑が生まれた背景には、新たなアイデアを持つビジネスリーダーやクリエイターと知財のあいだに存在する「障壁」が挙げられます。アイデアと知財は基本的に相性がいいのですが、多層的に阻まれている状況です。ビジネス/クリエイティブの現場で0から1を生み出そうとしていても、アカデミックの現場で研究・開発された新しい知識や手法はまず検索しにくい。運よく発見できても、論文などは解読が非常に大変です。知財は学会など専門的な場で流通しているので、非研究者からは目につかず、流用性の高い知的財産が閉鎖的な場に埋もれてしまっている状態にあります。

この状況は、ビジネス/クリエイティブとアカデミックの両者において機会損失を大きく生んでいるのではないかと思っています。我々ビジネス/クリエイティブ側からすれば、誰かが実現済みのことを時間や予算をかけてもう一度やってしまい、「車輪の再発明」となってしまう可能性や、もしくは実現されている技術を知らないが故に、初期費用を懸念してアイデアが断念されてしまう可能性もあります。

一方で、知識や技術を提供できるはずのアカデミック側からすれば、得られたはずの収益が未遂になってしまう可能性があります。加えて、アカデミック領域以外でのフィードバック貧乏にもなり得ますよね。学会などでは日々意見交換がなされていますが、生活者の視点や技術領域に携わっていない人々の客観的な視点が得がたい状況なのではないかと思っています。

私たち知財図鑑は、アイデアと知財を結びつけて、社会にそれらを流通させていけるかにチャレンジしようとしていて、まさにそこに価値を感じています。アイデアと知財を結びつけることで、例えば開発が迅速化できたり、できている車輪を活用することでビジネスを敏速に開始できたり、もしくは技術や知財の活用を公的に行なうことで、提供側にも活用側にも利益を健全に生み出していくことができますよね。多領域間でのフィードバックを生むことで、技術自体の進化にも寄与していくことも目指しています。

出村:我々、知財図鑑は実はクリエイターのチームであり、株式会社コネルが母体になっています。元々、テクノロジーとデザインを融合させる制作を得意とするコネルのクリエイターたちに多種多様な知財が集まってきていたことも、知財図鑑を発案することになった背景の一つです。

我々はまず、企業のR&D部門や大学の研究室などから知財情報をいただいて、その知財の機能や文脈に対して「(1)再解釈」をします。先入観を持たずに、我々だったらどう応用できるかを解釈したうえで、「妄想プロジェクト」と呼んでいる「(2)活用企画」へと進んでいきます。そのあとは、プロトタイピングを爆速でやるのがコツです。分厚い企画書を書かずとも、プロトタイピングツールを活用して「(3)体験設計」をするだけで、その知財の発展可能性がみえてくる。そこから実際に「(4)開発」を経て「(5)発表・プロモート」の支援も一貫して行います。単に技術を訴求するのではなくて、その技術によって実現しうる未来像まで発表をします。この進め方をすることで、知財とアイデアと人が自然に結ばれていくことを目指しています。

荒井:弁理士の方々からしてみれば、知財はほとんど特許などの「知的財産権」という認識になっていると思いますが、我々は知財を本来的な広義の意味で受け取っています。歌の歌詞も知財であるし、CDのジャケットも知財、アイデアも知財です。だけれども、あらゆるところに裾野を広げて集めていても収拾がつかないので、2つのキュレーションの視点を持っています。ひとつは、本当に世界を変えてしまう可能性のある高い技術性。もうひとつは、特定の人や限定された用途ではなくて、広い層の人々が活用することができる汎用性。この2点で、我々が取り扱うべき知財かどうかを検討しています。

出村:特に日本だと、知財はクローズドにしておくのが一般的ですよね。発明を生んだら防御策を講じて出願をし、その後はできるだけ外部からアクセスされないようにひっそりと管理する。そして万全の状態になったら、商品として世に公開はされますが、知財の部分は引き続きオープンにはしない。その動き方は、自動車をつくるための会社が自動車をつくることに特化して発明した技術であればそれでもいいと思いますが、発展可能性のある技術の場合はもったいない。もちろん技術を発明したら、しっかり権利処理などの手続きをして防御策を講じるのは、従来通りやるべきです。しかしながら、ちゃんとオープンにしていくことで、発明側にも思わぬ用途に展開されていったり、それによってフィードバックが得られて新たな開発が進んでいったりします。そのような知財のパラダイムシフトをこれから起こしていきたいと考えています。

荒井:知財のパラダイムシフトのために、我々が使える力は3つあります。

1つ目がメディアとしての力です。誰でも閲覧可能なウェブサイトの知財図鑑として、日々知財の収録をしています。知財図鑑はハントする段階からはじまるのですが、研究所やスタートアップ、学会への視察などをご依頼に応じて我々が出張することもサービス化しています。その後、収録へと進めていくのですが、知財ハンターの個性に依存せずにわかりやすく知財について伝えていくことが重要なので、知財図鑑には4つの項目に絞って掲載しています。「なにがすごいのか?」「なぜ生まれたのか?」「なぜできるのか?」「相性のいい分野」、この4つですね。この知財図鑑を閲覧した方が、例えば「環境分野にビジネスを動かしたいのです」という要望があれば、知財保持者までお繋ぎする段階までサービスにしたいと思っています。

2つ目がプロデュースで、知財活用の企画ですね。知財の新しい活用アイデアを、ドキュメントや映像、ウェブに落とし込んでいきます。もしくは、知財を保有している訳ではないけれど、問題意識や予算がある方で新しい事業を起こしたい方には、コンサルティング的にサポートをしています。その場合まずは、知財をベースに「今なにが我々の社会に可能なのか?」を理解することで、地に足をつけて発想を展開させていきます。その後は、デザインシンキングやアートシンキングの手法を取り入れることで、ぶっとんだ実現性のないアイデアではなく「実現可能な未来のアイデア」をつくり、そのアイデアをプロトタイプまで落とし込んで受容性の有無といったリサーチまでお付き合いいたします。

最後の3つ目はプロトタイピング。プロトタイピングは、アイデアが実際にサービスに落ちていく手前の段階での検証材料として取り組んでいます。そもそものコネルの特性として、爆速でプロトタイプを制作できるメンバーが集まっています。ハードウェア/ソフトウェア、両ジャンルでも多種多様なエンジニアがいるので、アイデアがあればなにかしら形にできます。

出村:「生み出された発明や技術がもっと活用され、熱意を持った人のアイデアがもっと実現される世の中を生み出したい!」と常々思っています。アイデアと技術がすれ違っているという話をしましたが、クリエイティブ制作に携わってきたからこそ、ここに問題意識を強く感じています。

なにか熱量を持っている人たちが最適な手段や目的に出会うのは難があって、これを「検索の限界」と呼んでいます。一方で技術側は、研究開発の過程で生まれた優れた技術はあるけれども、そもそも想定された用途から脱しきれない「発想の限界」に悩んでいます。

それでは「知財や技術が探しやすく、登録しやすいデータベースやSNSがあれば解決するのか?」と知財図鑑をつくってみて改めて自問をしたのですが、答えはNOだと思っています。それは、技術的な知見がある人同士の界隈を脱出できないのではないかと考えているからです。最も大事なのは「はみだした進展」を生むことで、それを生み出すためには、データベースやSNSだけでは不足なのです。

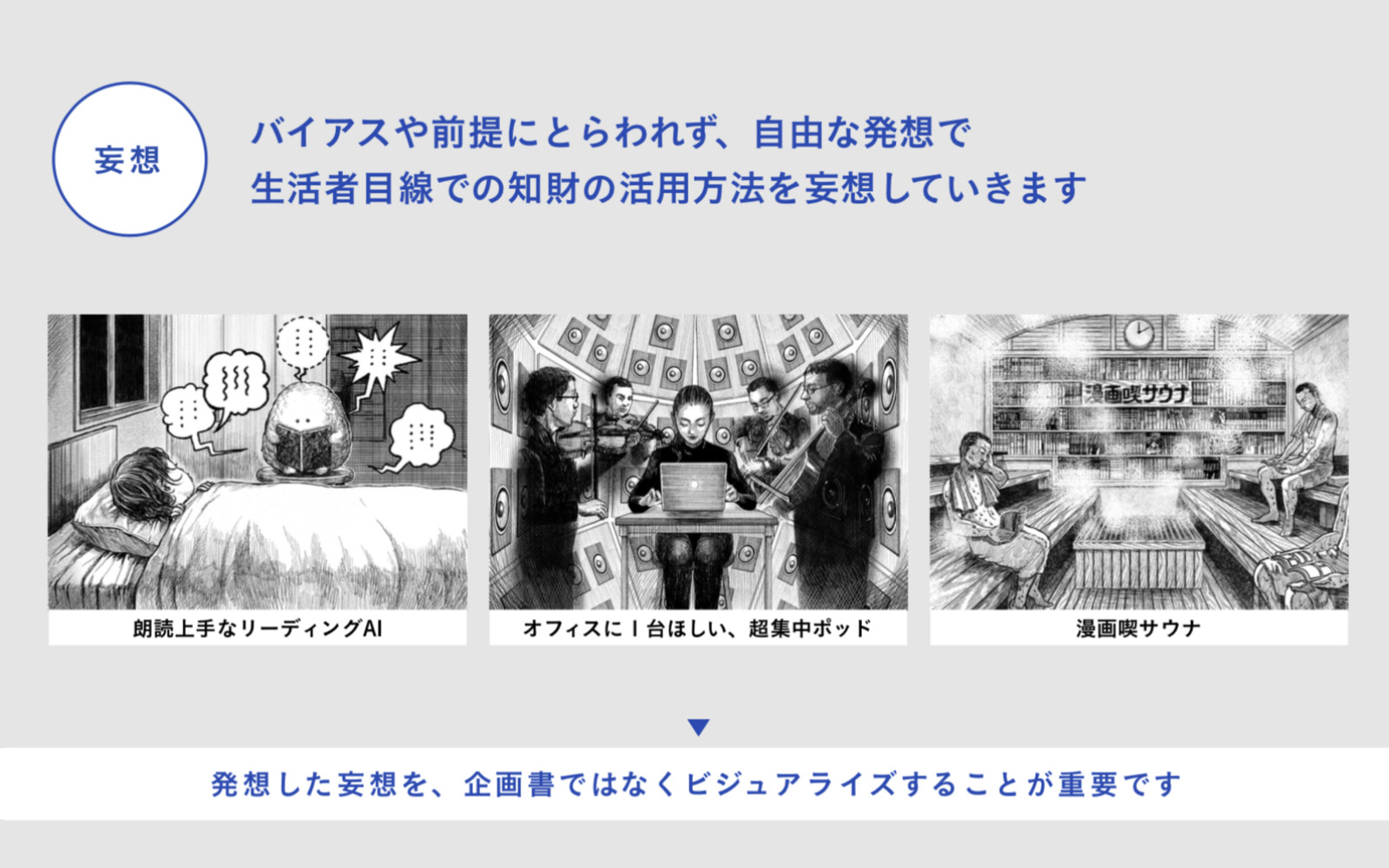

そこで、アイデアを実現する手段としての技術をマッチングさせるのではなくて、未来像や目的を流通させることを思いつきました。「やりたい!」と強く願う担い手と、それを実現可能にする技術を結びつける。生み出せる未来像を紹介していくことがなにより大事なのです。知財界隈のイメージは四角いカタいイメージですけれど、もっと丸く柔軟にしていきたい。そこにはコミュニケーションデザインが必要ですし、そのために妄想をコアアイデアとして掲げています。妄想するのは自由だし、責任も伴わないし、批判をされる必要もない。自由なアイデアで共感を生んで、仲間と繋がり、未来のアイデアを飛躍させていきたいと思っています。

出村:そこで「妄想オークション」という企画を考えています。「未来の担い手もとむ。技術は提供します」と。妄想的な未来像と技術を提供することで、「これだったら僕がやりたい!」と事業化サイドや投資家サイドが手を上げてくれるかもしれないし、もしくは別の技術を保持していていて相性がよいと思ってくれた人がコラボレーションに名乗りを挙げてくれるかもしれません。「妄想プロジェクト」をもとに、そういう人々が横並びで参加できるように、現在「妄想オークション」という名前をつけています。「挑戦者without技術な人」や「技術保持者withoutアイデアな人」などを結びつけることで、妄想的なプロジェクトを現実に落とし込めるのではないかと考えています。

またそれらの発表の場として「妄想博覧会」を企画するのも面白いと思います。そこに向けて、アイデアと技術を結びつけて、プロトタイプを爆速で制作し、どんどん発信をしていって、そこに乗っかってくる人々も含めて、知財の未来を創造したいと思っています。

Text by Kenta Tanaka

Photographs by Nanako Ono

当日スライドより一部抜粋

2019.12.03

FieldWork

一般財団法人たんぽぽの家/Good Job! センター香芝

2019.12.06

FieldWork

株式会社ナカダイ

2019.12.13

Lecture

株式会社ビービット

2020.01.06

Lecture

株式会社インフォブリッジ・ホールディングス・グループ

2020.03.06

Lecture

株式会社知財図鑑

2019.12.18

Event

スウェーデンイノベーション庁Vinnova