01 あらゆる人の創造活動を支援する、豊かなグレーのある社会

2019.12.03

FieldWork

一般財団法人たんぽぽの家/Good Job! センター香芝

- 森下 静香

- 岡部 太郎

- 後安 美紀

ここから本文です。

2020.01.06

Lecture

株式会社ビービット 執行役員 宮坂 祐

I-Openプロジェクトでは2030年以降の創造活動のあり方を構想すべく、さまざまな視点で未来の社会像を見据える方々へのフィールドワークやインタビューを行ってきました。本ウェブサイトではそのリサーチの一部を公開しています。

今回はUX(ユーザーエクスペリエンス)デザイン事業を展開し、さまざまな日本企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートする、ビービット執行役員/エバンジェリストの宮坂祐さんにお話を伺います。

リアルにおけるさまざまな行動がデータ化され、リアルの世界がデジタルの世界へと内包されていく「アフターデジタル」の世界観とは一体どんなものなのか。中国でいま実際に運用されているさまざまなサービスの事例を踏まえながら、アフターデジタル時代を切り拓く力についてお話しいただきます。

150回と3時間。これは平均的な日本人が1日のうち、あることをやっている回数と、その時間を足し合わせた数です。なんだかわかりますか?

スマートフォンです。平均でそれぐらい見ているとされています。スマホによって僕らの生活はかなり変わりました。最初のiPhoneが発売されたのは2007年。歴史はそれほど古くなく、たった13年で景色が一変しました。

個人的な体験ですが、あるとき紀伊国屋書店に入ったら、お客さんが全員スマホを出していました。僕は仕事柄、そういうときに何を見ているか覗いちゃう癖があるんですけど、みんなAmazon見ていたんです。紀伊国屋にいるのに。何をしているかというと、みんなAmazonのレビューを見ているんです。みなさんも心当たりありませんか? 世の中は確実に変わっています。

スマホの普及しきった世界を、僕らは「アフターデジタルの世界」と呼んでいます。5、6年前はPCからインターネットの世界に足を踏み入れるビフォアデジタルの世界でした。リアル時々ネット。でも今は違います。リアルの世界はデジタルの世界に包み込まれています。

と言っても、日本ではまだそれほどアフターデジタルの世界を強く感じませんよね。でも中国に行くと、なるほど私たちはデジタル空間に住んでいる、とひしひしと感じることあります。

まず中国の都市部に関していうと、スマホの普及率は99%です。これをもっとも推し進めたのがモバイル決済です。日本でもPayPayがキャンペーンをやってキャッシュレス化を進めていますが、中国の都市部ほど普及している印象はありません。中国の場合はアリババのやっているAlipay、テンセントがやっているWeChat Pay、この2つの決済アプリでほぼ全ての支払いができていまいます。実際、僕も12月に上海に行ってきたんですが、現金を一銭も使いませんでした。

ただ、これを単に「支払いが便利だね」と捉えるのは少し表層的かもしれません。それだけでなく、AlipayやWeChat Payがあらゆる生活サービスの入り口になったということが、本質といえます。例えば、映画館の予約や、タクシーの予約、宿の予約がここからできます。生活上必要なサービスがこのプラットフォーム上に乗っかっていて、別のアプリを立ち上げなくても、そのまま支払いまで含めて完結してしまいます。

日本だとどうでしょう。例えば映画を見たいとき、僕が住んでいる新宿には大きな映画館が3つあって、バルト9、ピカデリー、TOHOシネマズ。スターウォーズを見ようと思ったら、まず3つの映画館のサイトを見比べて、やっているかどうか確認しないといけません。そして予約ができても、当日映画館の発券機で電話番号と予約番号を入力して発券する必要があります。

でもAlipayは違います。「Movies」というアイコンを開くと、いま上映中の映画が人気順でリストで出てきます。そこから見たい映画をタップすると、スマホの位置情報を使って、近い映画館の候補が表示されます。

映画館を選ぶと、上映時間が選べて、空席をタップすると予約と支払いが完了。QRコードが出てくるので、当日映画館でそれをピッとやるだけで映画が見れます。そういうシームレスさ、簡便さがいろんなところにあります。

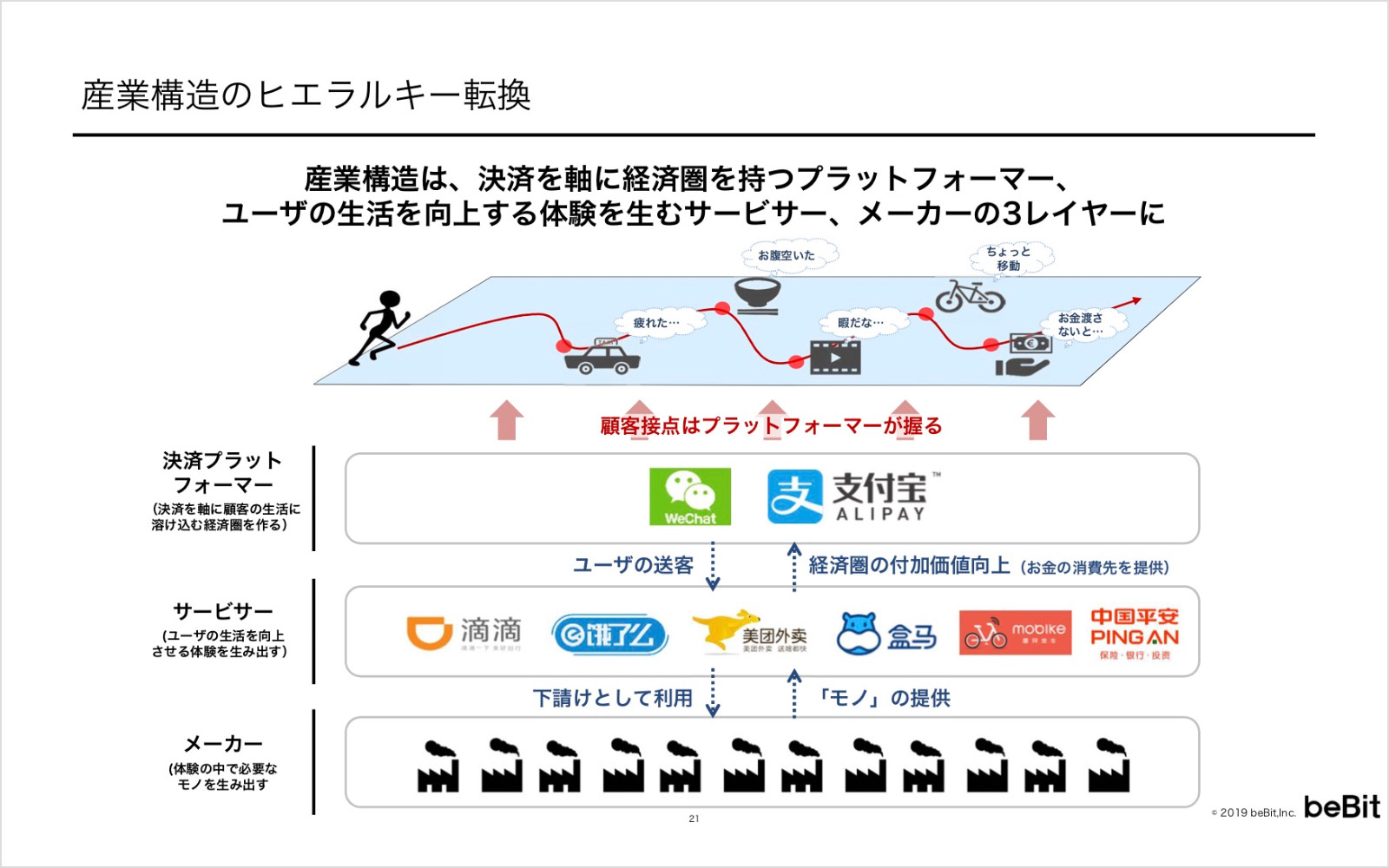

中国でいま覇権を握っているのはアリババとテンセント。決済プラットフォームであらゆる会社の上に君臨しています。

儲かっているかは別にですが、その下で繁栄しているのがサービサーと呼ばれるレイヤーの人たち。一番立場が弱いのが、純然たる物売りとしてのメーカーです。製造業でただ物を作っている会社は立場が弱くなってきています。

例えば、中国には「Mobike」というシェアサイクルサービスがあります。シェアサイクルが普及して個人への自転車の販売台数が減ると、自転車製造メーカーは経営が苦しくなっていく。そんな地方の製造工場に、Mobike社は数百万台単位で発注をかけていきます。そうしたらどっちの立場が強いかは明白で、自転車メーカーはMobike社に言われた共通規格の自転車をただ作る存在に成り下がってしまいます。

日本だと、まだそれほど大きな構造変化は起きていませんし、こんなに綺麗な3層構造になるかは未知数ですが、メーカーの立場が弱くなっていく可能性は十分あります。例えばトヨタの豊田章男社長が「トヨタは自動車メーカーではありません。我々はモビリティサービサーです」とかなり強調しておっしゃっているのは、この構造変化を捉えているからだろうと思います。

僕も日本のメーカーのコンサルに入っていますが、彼らも危機感は強く持っていて、「物を作ることは変わらないけど、物を包含するサービスまで提供価値を拡張しなければいけない」と考えています。

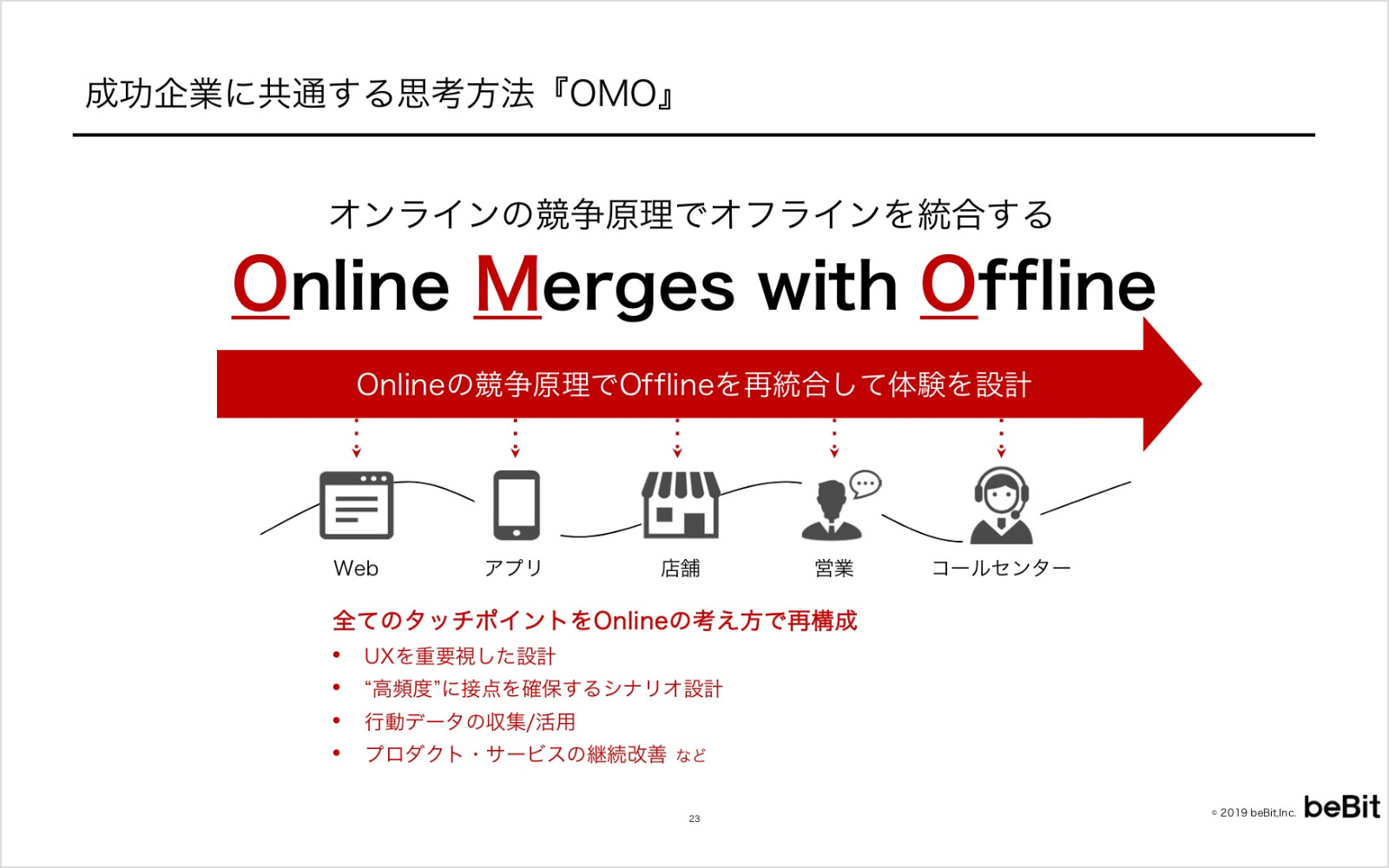

サービサーのレイヤーに上がっていくときに大事なのがOMOという考え方です。最近マーケティングの世界で使われだした「Online Merges with Offline」の頭文字を取っています。

元々、O2O(Online To Offline)という考え方がありました。O2Oではあくまでオンラインとオフラインは別々に存在していて、その行き来をスムーズにしていくことが主眼になります。例えば「ウェブでクーポンを配って、お店に来てもらいましょう」というのが典型です。一方、OMOではオンラインとオフラインは一体と捉えられています。そしてとくに、オフラインにおいてオンライン的な戦い方をする方法をとります。

概念的で分かりづらいので、事例でお話ししましょう。保険サービスを中心とした中国の総合会社で「平安(ピンアン)」があります。元々は保険の営業員がたくさんいて、その人たちが足で保険商材を売っているような会社でした。彼らも10年、15年くらい前からOMOの取り組みで飛躍的に業績を伸ばしています。

経営コンサルタントとしてマッキンゼーが入っていたらしいのですが、彼らが「保険商品では差別化はもうできません。これからはデジタルを活用して、お客さんの生活領域に入り込み、そこから商品を売る道筋を作りましょう」と提案したと聞いています。

そこで「医療」「移動」「娯楽」「生活」「金融」の5つの生活領域を定めて、その中でお客さんの困りごとに対してデジタルサービスを提供するようになりました。周辺領域も合わせて20個ほどのアプリをやっていますが、ひとつのIDで全部のアプリが使えるようになっています。お客さんが多くのアプリを使えば使うほど、平安に情報が集まっていきます。

その中でも医療領域で提供しているアプリケーション「平安グッドドクター」があります。去年末段階でダウンロード数が2億人。そのうち月々アクティブに使うお客さんの数が5000万人で、これは日本だとLINEが同じくらいの規模です。

なぜ、これほど人気を博したかというと、背景には中国の医療事情に関するお客さんの困りごとがありました。元々、中国の都市部はお医者さんの当たり外れが大きく、いい病院に行くのが大変なんですね。だから大学病院や大きな病院は安心だろう、とみんな行きたがる。結果、大行列ができます。ちょっと風邪引いたなと思っても、病院は3日待ち。整理券がオークションサイトで売られていて、早く行きたい人はそれを買うなんてことも起きていました。

平安はまず信頼できる医者を業績や評判で選別をして、プラットフォームを作りました。利用者側はいまオンラインのお医者さんの一覧が出てくる。顔写真と評判から一人を選ぶと、チャットで健康相談ができます。

例えば、「うちの5歳の息子が昨晩から高熱が出していて、今朝になっても下がらず、首に発疹が出ています。病院に行った方がいいでしょうか」とチャットをすると5分ほどで「流行り風邪です。家で安静にしていれば大丈夫です」とか「病院に来てください」などと返信が来る。病院に行くことになると、チャットのやりとりからそのまま時間指定での予約機能に繋がり、待たずに受診することができます。

ただし、これだけだとお客さんが病気になって相談したい状況は年に数回ほどでそれほど多くありません。もっと高い頻度の接点を取るために、他にもいろいろな仕掛けがあります。例えば、アプリを立ち上げて歩くと歩数に応じて平安ポイントが貯まったり、他にも健康ゲームでポイントを貯めることもできます。

これだけの機能がありながら、実はグッドドクターアプリ自体はお金をとっていません。利用料はタダ。保険商品のリコメンデーションもしていません。つまりこのアプリ自体は売り上げをあげていない。

となると、平安という会社にとって、このサービスはどんな意味を持つのでしょうか。

一つの鍵はデータです。グッドドクターでのやり取りは全て分析され、マーケティングに利活用されています。例えば、さっきの子どものために病院の予約をしたお客さんが平安保険の加入者だった場合、その情報は担当営業マンに伝えられます。すると、営業マンは時間を見計らって、「〇〇さんの保険の加入状況を調べたところ、オプションを使えば安くできますよ」と電話をかける。ある意味、気持ち悪いところスレスレですが、困っているときに手を差し伸べてくれる非常に喜ばれるサービスとなっています。

実際、一年前に上海で、平安グッドドクター利用者のインタビュー調査をしてみると、30代の女性がスマホを取り出して、優しくさわって「私は平安保険が好きなんです。なぜなら私は平安に守られているからです」と話してくれたこともあります。

僕も保険会社の顧客調査はたくさんやってきました。けど、日本で「〇〇保険が好きです」と答えてくれる人は見たことがありません。顧客とうまく付き合うと、ここまで言わしめるのかと衝撃を受けました。

平安の話から学べることは、いくつもあると僕は思います。

1つ目は、お客さんの「状況」にターゲティングすること。従来のデジタルマーケティングでは「20代、女性」くらいの捉え方でしかお客さんを把握できませんでした。でも、先ほどの例では、息子の病気に対してあたふたしている「状況」にアプローチしている。それはお父さんかもしれないし、お母さんかもしれないけれど、その「状況」に対してアプローチしているから、助かるお客さんがいる。もちろん、データの取り扱い方の議論は必要ですが、それで助かっている人がいることもまた事実でしょう。

2つ目のポイントは、リアルとデジタルを掛け合わせること。これはすごく大事なポイントです。日本企業では一般的に「物や場所はあるけれど、効率が良くないからデジタルサービスに置き換えよう。デジタル化したサービスで良い体験を提供しよう」とDX、デジタルトランスフォーメーションを考えていると思います。でも僕は、順番が逆だと思います。理想の顧客体験があって、それを実現するためにデジタルサービスがあるんです。

そして、デジタルサービスはどこまでいってもデジタルです。デジタルサービスを軸にしつつも、体験をよりリッチなものにするためには、そこに人や物、場所が活用されていく必要があります。先に挙げたグッドドクターも、最後は営業マンが電話することで、ひとつの顧客体験として成立していましたよね。

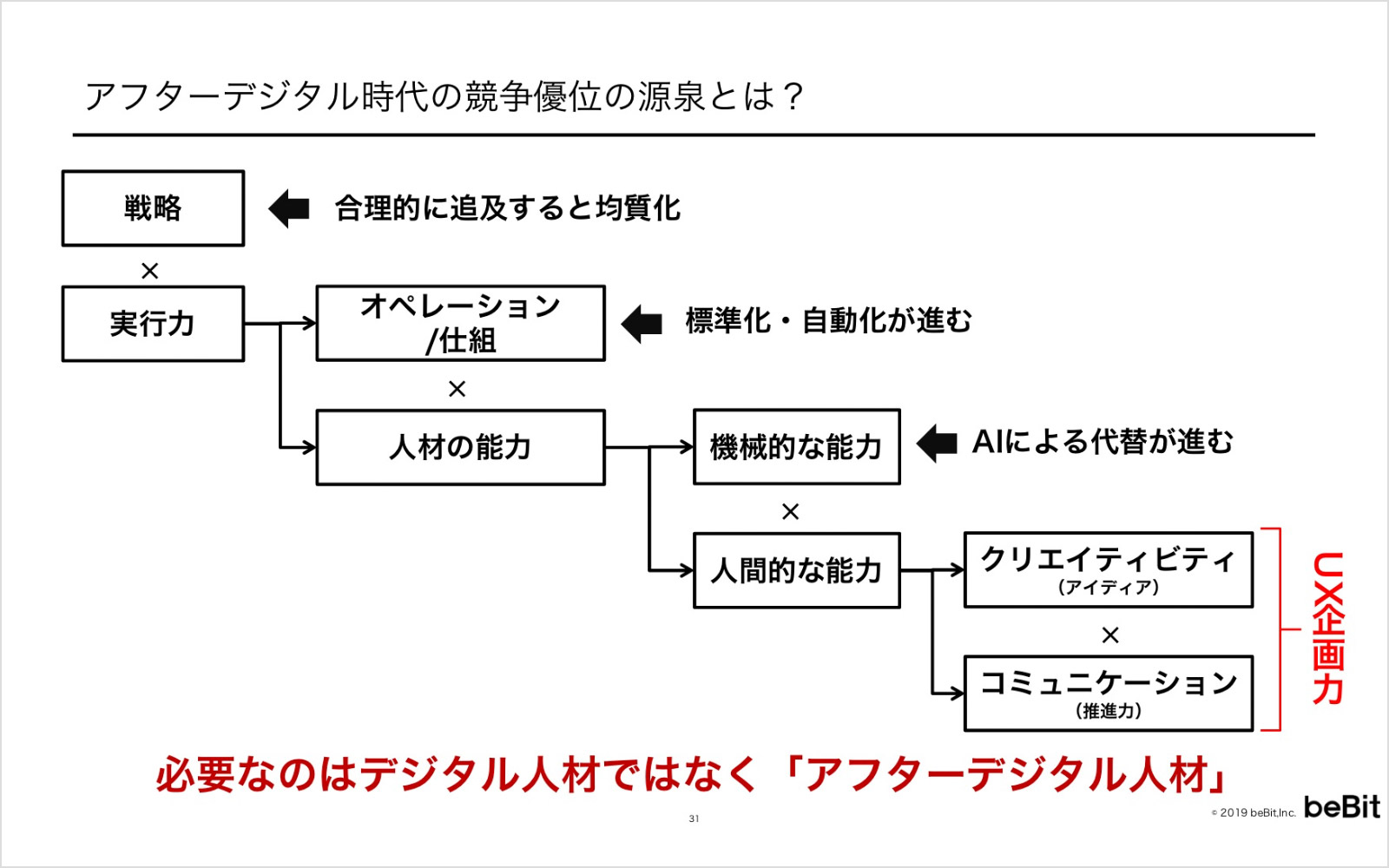

この仕事をしていると、「データを分析して活用する、デジタル人材がいません」とよく言われます。しかし僕は必要なのはデジタル人材ではなく、アフターデジタル人材だと思っています。

まず大前提として、良いサービスには「良い戦略を立てること」と「それを実行する力」の両方が必要です。ただし戦略は、合理的に追求すると均質化します。差がつくのは実行力の方です。

さらに実行力を分解すると、オペレーションとそれを回す人の能力になります。ですが、デジタル周りのオペレーションは標準化や自動化が進んでいます。いわゆるデジタルマーケティングの世界ではマーケティングクラウドを導入した途端に、マーケティングの回し方は全部一緒になる。つまり、人の能力によって差がつくのです。もっといえば人の能力も、機械的な能力と人間的な能力に分けることができて、機械的な能力は最終的にAIに代替されるでしょう。

つまり本当に良いサービスを分けるのは、人の人間的な能力になってきます。それは何かというと、いいアイデアを生み出すクリエイティビティや、そのアイデアを推進していくコミュニケーションの力です。僕らはこれを「UX企画力」と呼んでいます。

UXって何でしょうか。User Experience、顧客体験と最近よく言いますよね。デジタルサービスでは、UXというと「見やすい」「丁寧である」ことが大事だと思われがちですが、そうではありません。お客さんの置かれている状況と、提供しているものとの間にある乖離を見出して埋めるプロセスこそがUXなのです。

具体的にUXを良くするポイントはいくつかあります。まずはお客さんを平均像で捉えるのではなく、一人ひとりを見ること。一人の人間を見る中で、どんな課題があるのかを考える。そのときにその人のパーソナリティとか、人間性を見るのではなく、置かれている状況や文脈を捉え、その中で片付けたい用事を見つけることが大切です。そう考えると、人間って明確にやりたいことがあっても、実際に行動していないことがしばしばです。ほとんどの場合は置かれている状況や環境のせいで「そうさせられてしまっている」。UXの世界ではこの考え方はすごく大事です。

そして、複数の人の「状況」を見る中で、共通していることを探します。「共通する行動」を促している「共通する状況」は何なのかを見る。そうすると発見の度合いが違ってきます。観察はセンスや閃きに依存しなくても、経験量がある一定の閾値を超えたらできるようになります。こうしたUXの企画力をいかに組織的に伸ばしていけるかが、これからの日本企業には大事になるのではないでしょうか。

Text by Gen Goto

Photographs byHanae Miura

当日スライドより一部抜粋

2019.12.03

FieldWork

一般財団法人たんぽぽの家/Good Job! センター香芝

2019.12.06

FieldWork

株式会社ナカダイ

2019.12.13

Lecture

株式会社ビービット

2020.01.06

Lecture

株式会社インフォブリッジ・ホールディングス・グループ

2020.03.06

Lecture

株式会社知財図鑑

2019.12.18

Event

スウェーデンイノベーション庁Vinnova