ここから本文です。

Vol.40

広報誌「とっきょ」2018年12月・2019年1月号

特集2

地方からヒットを!

ブランディング戦略

近年、都市部では地域商品の専門店が増加しており、地方発の「ちょっと良いモノ」への需要は高まっているといわれています。数が増えれば当然、成功するモノもあれば、失敗するモノも出てきます。そこで、食品を中心に数多くの地域発ブランドの開発や販売戦略立案・事業実施をサポートされてきた、株式会社ただいま代表取締役社長 佐藤 翼氏に、成功するための地域ブランドのブランディング戦略について伺いました。

「地域ブランド商品だから買ってもらえる」

なんてことはない

今、地域ブランド商品がブームと思われていますが、その大半は、言葉はきついですが言うなれば「地域の押し売り」です。とりあえずブームに乗って作ってみたものの、売れないと「やはり消費者は安いものしか欲しくないのか」とか「地域への理解が浅い」と嘆きがちですが、それは違います。消費者は「地域発の商品だから買う」のではなく「その商品が欲しいものだから買う」のです。買わないのは、欲しいものじゃないから。それが欲しいものになれば買います。

ここのところを理解しないまま、多くの場合、いきなり大金を使って広告代理店や旅行代理店に発注し、バイヤーを呼び、地元企業の社長さんが慣れないスーツで名刺を渡すだけの商談会に終始したりします。それでは残念ながら、お金と時間の無駄遣いです。それよりも、その地域に来てもらうバイヤーやキーマンに「良いところだな」とか「この作り手さん良いな。この人の作るものなら良いものだな」と多角的に感じてもらうこと。それが「この地域ブランドを買ってみよう、使ってみよう」と思ってもらう足がかりになるのです。

「喜んで買ってくれる人は誰か、

どこにいるか」を考える

「ブランド」というとつい、高級ブランドをイメージしがちですが、それだけではありません。富裕層が買う高級車もあれば、エコロジー志向の方々が買う環境性能の高い車もありますよね。つまり、「こういう人に買ってもらいたい」という意思が商品として具現化していて、消費者にその価値が明確に伝わり、買ってもらいたい人に買ってもらえる。その蓄積から生まれる商品像が「ブランド」だと私は考えています。

その意思の方向づけが、海外のメーカーははっきりしています。一方、日本の作り手の多くは、長年、「良い商品をなるべく安くたくさん作る」ということがもの作りの善とされてきました。そのため販売チャネルも大型スーパーなどを目指します。しかし、そこでは、大手メーカーが大量生産する一定品質、低価格の商品と並ぶわけです。こういうと、作り手の方は「やはり値段か…」と反応されますが、そういうことではありません。価格競争に身を投じるのではなく、その商品を価値に見合った価格で売るためには、その価値が分かる消費者に届く販路を開拓しないといけないということなのです。

「地域」は唯一無二の差別化ポイント

買ってほしい人に買いたいと思ってもらえそうな商品を作る上で必要になるのが、差別化ポイントです。では現在、国内だけではなく海外の商品も簡単に手に入る中で、絶対的な差別化ポイントになるものは何でしょうか。大資本のマーケティング力、研究力から生まれる商品がひしめく中でもキラリと光るアピールポイント。それが「地域発」というオリジナリティです。しかし、その地域の持つ魅力は、地元の人には近すぎて見えにくい。だからつい、都会から来たバイヤーに対して気後れしたり、卑下したり。でもそれでは、バイヤーも買いづらいですよね(笑)。もっと自分たちの地域を研究して、特色や魅力を、自信を持って発信すべきです。

その過程で、地域外の方の意見を聞くのは必須です。といっても堅苦しいリサーチやヒアリングではなく、たとえば地域の名物グルメでランチしたりしながら、コミュニケーションを深める。そこから、自分たちが当たり前だと思っていたことが、全国的には実はすごくユニークで魅力的だったなど新たな気づきを得ることが多々あります。

それをヒントに、「自分は●●を作っているからそれを売りたい」というのではなく、「買ってもらいたい人が普段から欲しいと思うものはどんなものか」という視点で考える。作るべきものがわかったら、それを作るか、自力で作れなければそれに近いものを探す。こうして、売れる地域ブランド商品は生まれているのです。

知財ワード解説 地域ブランド戦略

その地域独自の農林水産品、工芸品、歴史や文化などの地域資源をブランド化し、地域の活性化に活かす取組のこと。

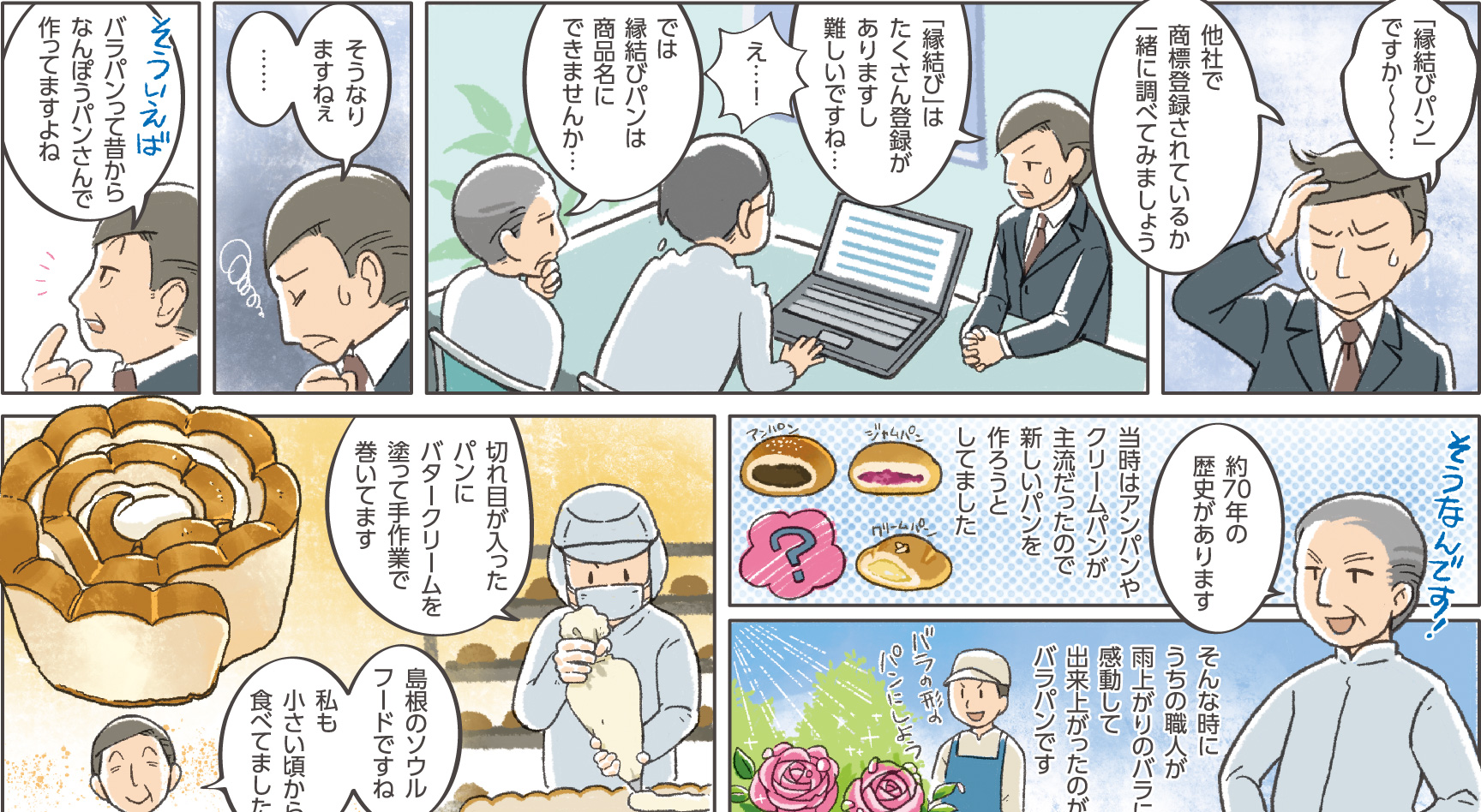

商標法が改正され、平成18年4月から地域団体商標制度がスタートしました。これにより、従来は取得が難しかった「地域名+商品・サービス名」の文字から構成される商標が、一定の条件を満たせば商標登録できるようになりました。登録できるのは、組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人(NPO法人)に限られ、個人ではできません。