ここから本文です。

Vol.40

広報誌「とっきょ」2018年12月・2019年1月号

特集2

地方からヒットを!

ブランディング戦略

「糸島産天然真鯛のおどり干し(鯛めし用)」の

ヒットまでの道のり

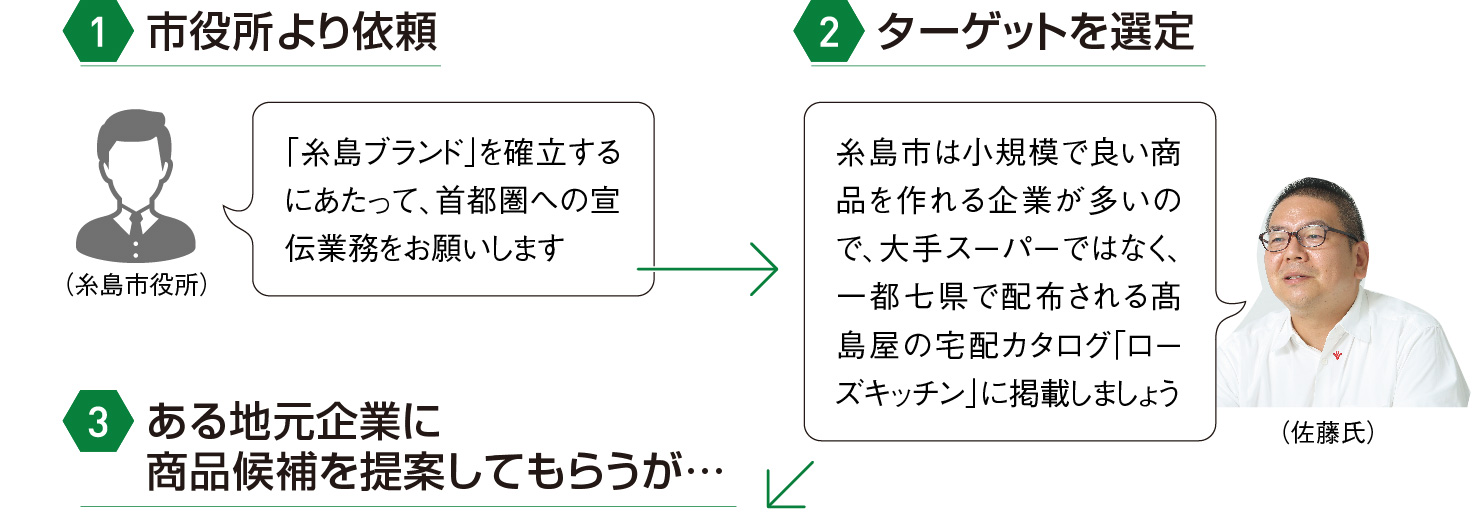

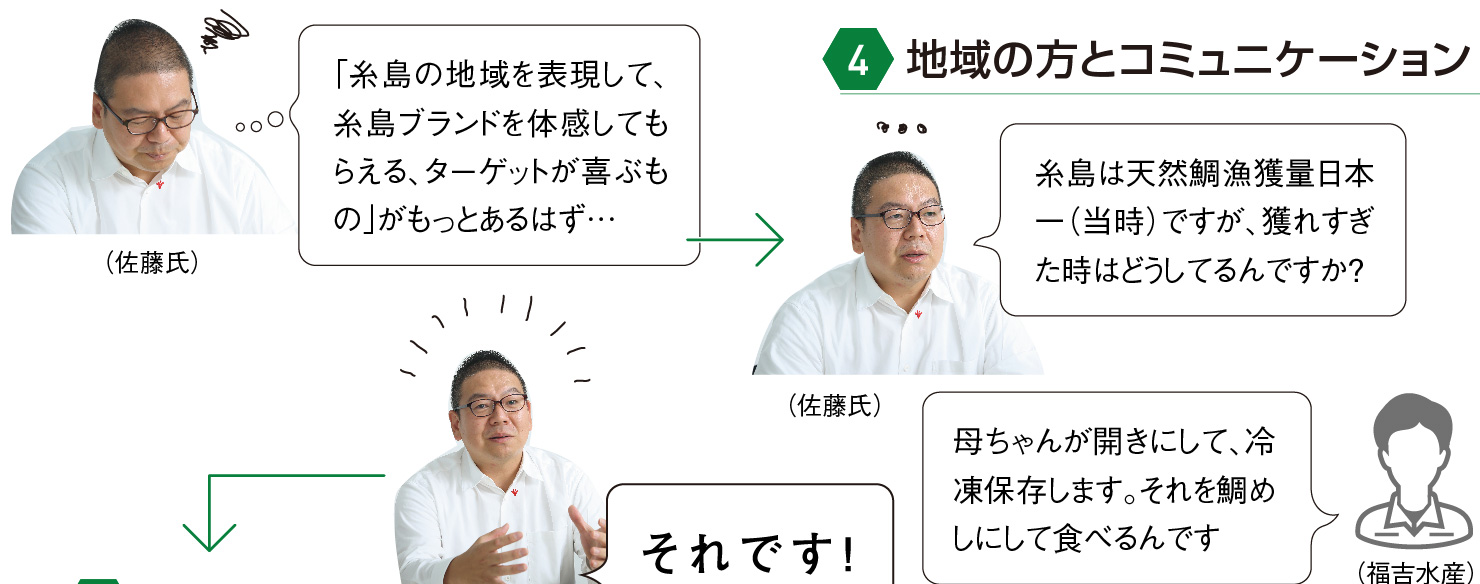

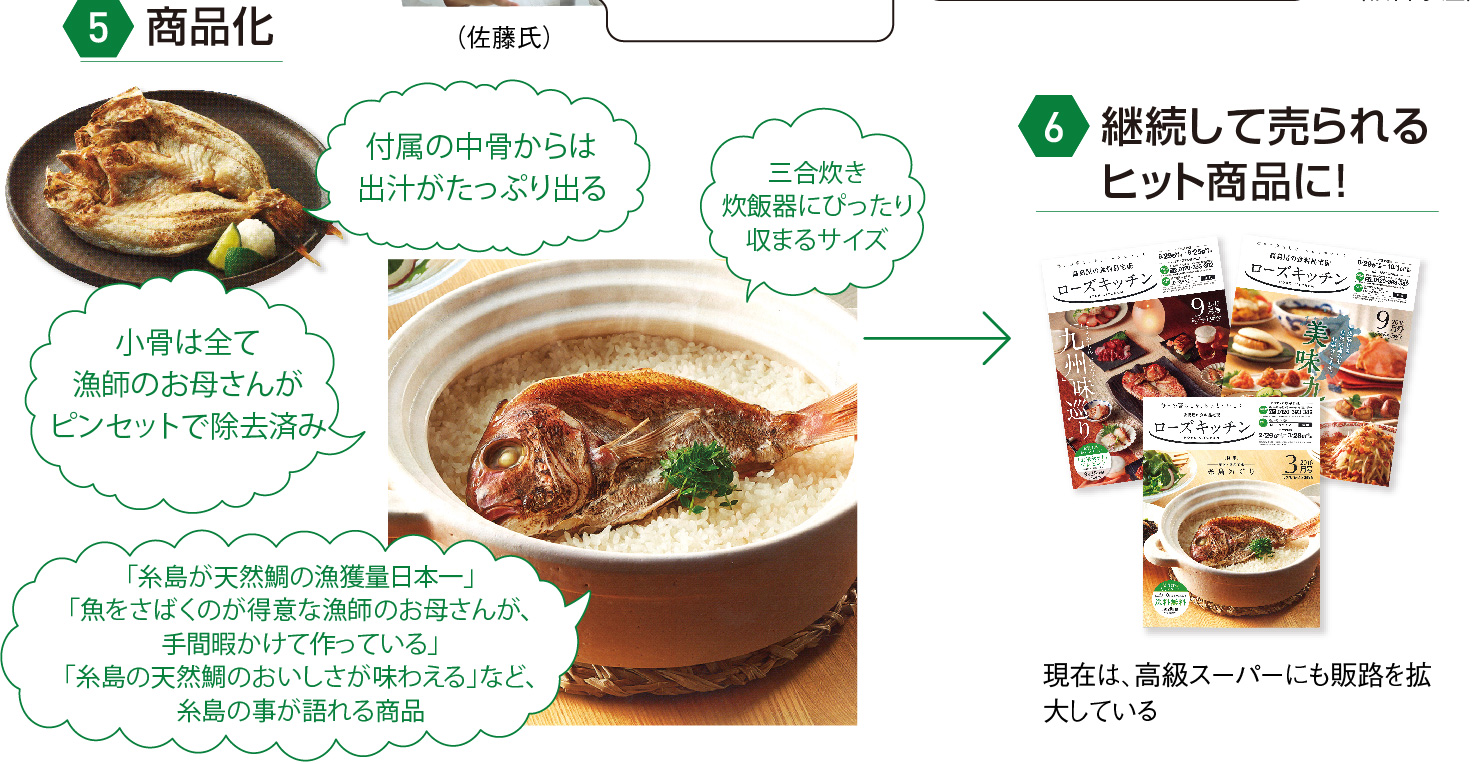

自分たちが気づかなかった地域の魅力や習慣が、ヒット商品誕生のヒントになることがあります。その一例として、佐藤氏が福岡県糸島市の依頼を受けて携わった「糸島産天然真鯛のおどり干し(鯛めし用)」の事例をご紹介します。

このケースで見落としてはいけないポイントは、ターゲット顧客ニーズは「糸島の天然鯛を利用したおいしい鯛めし」ではなく、「利便性とプレミアム感を兼ね備えたおいしい鯛めし」であることです。地域が誇れる素材を感じ、ひと手間加えて完成する商品の魅力は、無理に長期間日持ちする商品を開発するよりも高いブランド価値があります。

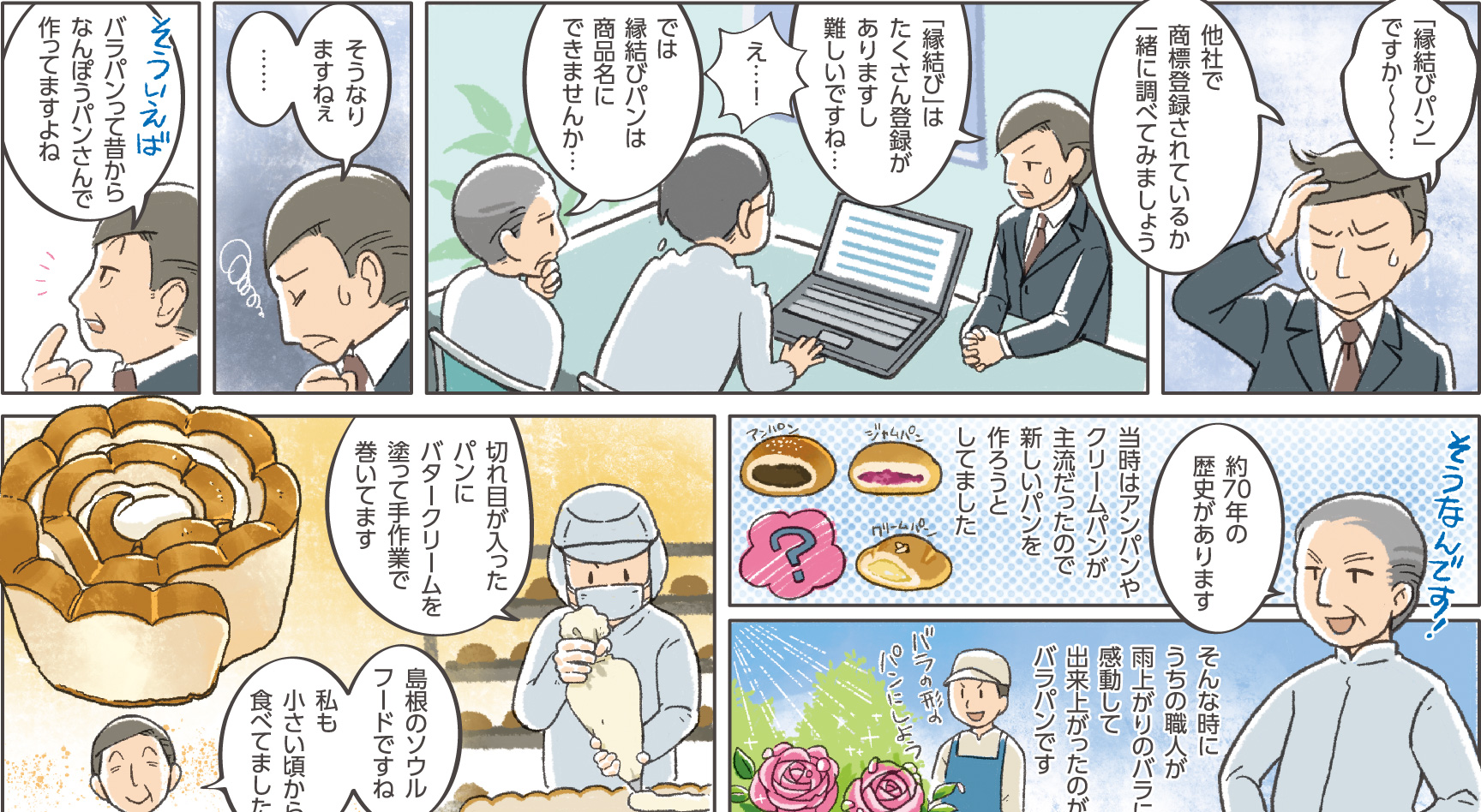

地域団体商標の活用

地域発の商品が、より売れるためのネーミングを考えることも重要です。特に、口コミで商品を流行らせたい場合、発音しやすくてわかりやすいネーミングが有効です。ネーミングを考える際には、地域名+商品・サービス名から構成される地域団体商標の活用も検討しましょう。地域団体商標を活用することにより、地域が有する魅力や商品・サービスのイメージアップにつながるだけでなく、模倣品の排除や、ブランド力の向上も期待できます。

もう一つ地域ブランドにとって商標が大切な理由は、ブランドの価値を守るためです。ある県庁の前のおみやげ屋さんに干しブドウが売られていて、立地が良いのもあってけっこう売れているそうです。しかし、その干しブドウは、実はその地域と何の縁も無いそうです。これは、商慣習法上では問題ありませんが、もし買った人がそのことを知ったら、きっとガッカリしますよね。地域をブランド化して地域のファンを作る上で、あってはならないことです。地域団体商標として登録された干しブドウであれば、「この干しブドウは確かにこの地域と密接な関係がある」という、特許庁のお墨付きの証となります。

地域ブランド運用における落とし穴

地域団体商標を登録するのは団体ですが、実際にそれを使って利益を得るのは会員である事業者です。せっかく登録しても、事業者がそれを使わなくなってしまう事がよくあります。

これは実際にあったことですが、とある商工会青年部がご当地焼きそばを開発したのですが、各店を回って、その焼きそばが当初の規定から外れていないか細かくチェックした結果、わずか2年でその焼きそばを作る飲食店はゼロになってしまったそうです。飲食店だってプロとしてのプライドがあるわけですから「そんな細かくチェックされたくない。うちのやり方で作った方がおいしい」と思うわけです。そこで、お互い上手く譲歩し合えれば良いのですが、「ダメです。認めません」と合否判定をしてしまう団体が多いのです。

日本人、とくに行政の方は生真面目すぎるのかもしれません。海外では和食がブームで、行政が主導し日本料理の調理技術指導が盛んですが、日本では最初から「ルールを守れない方はやめてください」という姿勢でブランド管理をして、ストライクゾーンがすごく狭いのです。一方で、イタリア政府が日本に「イタリアにはナポリタンなんてスパゲッティはありません!」なんて抗議に来たことがあるでしょうか? 無いですよね。彼らは、「この国にはこれくらいイタリア料理市場が広がっているな」と冷静に見定めてから、そこに本場としてのプロモーションを打ちます。確実に後者の方が効果的ですよね。ブランドというものは、その商品・サービスを周囲に認識させるための仕掛けや装置です。クオリティを保ちつつ、「ここまでやれる」というチャレンジはどんどんしていくべきだと思います。

地域団体商標制度が生まれたことで、特定の一社がその商標を独占する事例は減ります。今の若い人は、「俺が俺が」よりも、「皆で協力して盛り上げていこう」というトーンの方が多いので、時代にも合っていると思います。よりこの制度への理解が深まって、地域の方たちに有効活用してほしいですね。

株式会社ただいま

代表取締役社長 佐藤 翼

1998年早稲田大学商学部卒業。人材派遣会社での新規事業部門での企画営業を経て、広告企画会社にて、大手デパートの販促企画、ECサイトの企画を約10年間担当。2007年株式会社ただいまを設立。農業生産法人や地域の中小企業の社長と二人三脚で新規事業推進や、約60名のバイヤー、シェフとのネットワークを活かした販売企画、商品開発を支援。農業生産者や地域の中小企業者向けの販売企画、経営改善の研修会やセミナー講師も多数実施。