ここから本文です。

Vol.40

広報誌「とっきょ」2018年12月・2019年1月号

特集1

長く愛されるビジネス基盤を築こう

商標活用とブランディング

商品パッケージやネーミングは、企業の顔ともなりえる重要な知的財産です。模倣品によるリスクを避けるとともに、自社ブランドとして確固たるポジションを築くためにも、商標権の活用が必須だといえます。商標登録によってビジネスの基盤を獲得し、独占展開することで知名度を上げ、利益を生む。そして、利益を投資してさらに収益やブランド価値を向上させていく――。商標権の活用による事業戦略に注力する企業に迫ります。

三島食品(広島県広島市)

自社商品へのプライドと情熱で

一般名称化を防ぎ、品質を保持

「良い商品を、良い売り方で」

1949年に三島商店として創業した三島食品。メーカーを志していた創業者・三島哲男氏が、ふりかけ製造会社と出会ったことが縁で共同経営を始めました。

当時はまだ“ふりかけ”という言葉すらなく、「○○の友」などの名称で売られていた時代。最初のオリジナル商品「弁当の友」は後発商品でしたが、それまで缶入りしかなかった家庭用ふりかけを量り売りしたことが成功し、シェアを獲得しました。容器が高価でかさばるうえ、すぐに湿気てしまうというふりかけの悩みを解決したこの販売手法は、新鮮なふりかけが使う分だけ買えると評判に。「ふりかけはおいしい」という消費者の意識改革をも担いました。

その後、魚粉が主流だった原材料を、かつおやごま、のりなどのサクサクした具材に変え、当時のふりかけとしては高品質な「瀬戸風味」「かつおみりん」などがヒットし、ロングセラーに。広告宣伝費をかけないぶん品質にこだわり、「良い商品を、良い売り方で」の方針で業界での地位を築いていきました。

「ゆかり」の高い品質を商標で守る

看板商品である「ゆかり」の開発は、梅干しを漬けた後の赤しそが漬物として食べられていることに目を付けた1人の営業社員がきっかけでした。

この時、創業者は「漬物は扱わない」と却下。しかしその社員はあきらめずに1年も打診を続け、根負けした創業者が乾燥させることを条件に許可したのです。

漬物は乾燥過程で焦げやすく、あざやかな色と香りを保ちながら商品化するまでにさらに1年。「縁の色」として紫色を挙げた古今和歌集の和歌と、「ご縁」を大切にする思いから名前をとり、満を持して市場に投じました。しかし、ふりかけといえば魚などの動物性原料が当たり前で、植物性由来のゆかりの魅力はなかなか伝わりません。それでも営業努力を続け、やっとのことで学校給食に採用されると、子どもの間で人気が広がりました。

「赤いしそのごはんを作って!」と言われた母親からの問い合わせが急増し、ゆかりは一躍大ヒット商品に。「子どもは混ぜごはんが好きですから、梅に近い味で、梅干しの種をとる手間が省ける、くらいの気持ちで採用されたのではないかと思います。きれいな色と食欲をそそる香りを妥協せず追求したことも後押しとなりました」と、広報兼直販事業の佐伯俊彦マネジャー。「販売当初は植物性のふりかけが他にないことがあだになりましたが、売れ始めてからは独占市場です。赤しそのふりかけ=ゆかり、と認識されるのに時間はかかりませんでした」。

1970年にゆかりが発売される10年前、この名称は他の食品メーカーによって商標登録されていました。しばらくは使用契約を結んで使用していましたが、数年の交渉を経て1999年に譲渡を受け、以降大切に守っています。

法務の髙野智範さんは、「ゆかりが有名になると、“おかか”のような一般名称になるリスクがあります。赤しそや梅干しの生産者が知らずに使うケースもあり、『ゆかり』が当社の商標であり、当社の求める品質が担保されていることを伝えていかねばなりません」と話します。ゆかりを使用したおにぎりや惣菜も多いため、スーパーやコンビニエンスストアとのライセンス契約も増えています。

また、赤しそはえごまなどとの自然交配で味や香りが変容しやすく、需要の急増に従って在来種では限界に。そこで1988年、2代目・三島豊社長(現会長)の肝入りで始まったのが赤しそ新品種の開発です。20年もの地道な開発の結果、新品種「豊香」が完成。すぐに商標登録して栽培を開始し、種は中国遼寧省で大量栽培を行っています。生産者が自家採種をしないことも品質保持の取り組みの1つです。

商標を“断捨離”し、海外展開を見据える

「ゆかりや姉妹商品、瀬戸風味などの商標はしっかり管理しながら、不要な商標を手放す判断、いわば商標の断捨離を進めています。一方で海外での商標の戦略的展開に少しずつウエイトを置くように努めています」と髙野さん。海外ではゆかりをハーブや調味料として捉え、ソルティドッグに塩の代わりとして使用したり、裏巻き寿司の表面に散らしたりと用途はさまざま。

髙野さんは、「食品製造業という性格上、商標で商品を守ることも大切ですが、赤しそ研究や乾燥法など特許を取得した技術もあります。県や大学、企業との共同研究にも取り組み、内容を吟味したうえで知財化を図ります」と話します。次に取り組むのは、赤しそを使用したお酒の販売。それに先がけて新しい商標を出願していく予定です。

「年間5000~6000人の小学生の見学を受け入れています。実際に工場を見てもらい、地元企業の頑張りを感じてもらうことも使命です」と佐伯マネジャー。「宣伝費はほとんどないんです」と笑う顔に、品質への自信と自社ブランドへの情熱が伺えました。

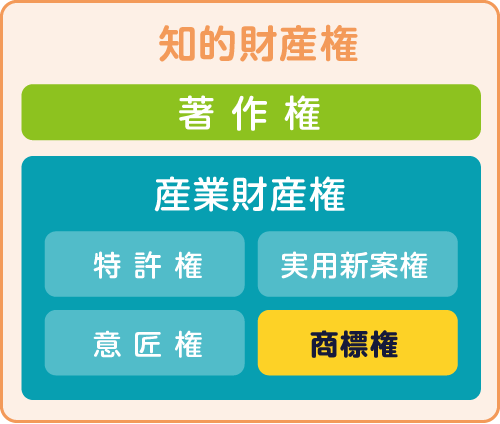

知財ワード解説 商標権

人間の幅広い知的創作活動によって生み出されたものを、財産として一定期間保護する権利が「知的財産権」です。そのうち、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つを「産業財産権」といいます。なかでも商標権は、事業者が商品・サービスにつけるマークやネーミングを財産として守る権利です。商標には文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせなどがあり、2015年からは動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標や音商標・位置商標も認められています。