ここから本文です。

Vol.38

広報誌「とっきょ」平成30年8・9月号

特集2

デザイン経営と意匠制度の未来

平成29年7月から11回にわたる議論を続けてきた「産業競争力とデザインを考える研究会」は、平成30年5月23日、報告書「『デザイン経営』宣言」を発表しました。また、特許庁・中国国家知識産権局・韓国特許庁の共催で第9回日中韓デザインフォーラム「デザイン経営と意匠制度の未来」が開かれました。デザインによる競争力強化への議論が盛り上がりを見せています。「デザイン」をイノベーション創出やブランド構築に資する経営資源と位置づけ、戦略的に活用する「デザイン経営」は、今後の日本の企業経営にとって極めて有効な経営手法といえます。

なぜ今「デザイン経営」なのか

産業競争力を高めるためには「デザイン」が重要

戦後、日本は欧米の進んだ技術を取り入れました。優秀で粒揃いの人材がものづくり技術を磨き上げ、より高機能・高品質の製品を製造してきました。そして輸出を伸ばし、経済大国となりました。

ところが、現在では、機能や品質が優れた製品を開発しても、新興国がこれに追随。販売価格は下落してしまい、日本企業が技術だけで競争に勝つことが難しい時代となっています。

そのような中で、規模の大小を問わず、世界の有力企業が戦略の中心に据えているのが「デザイン」であり、それがビジネスの成功に大きな影響を及ぼすようになっています。

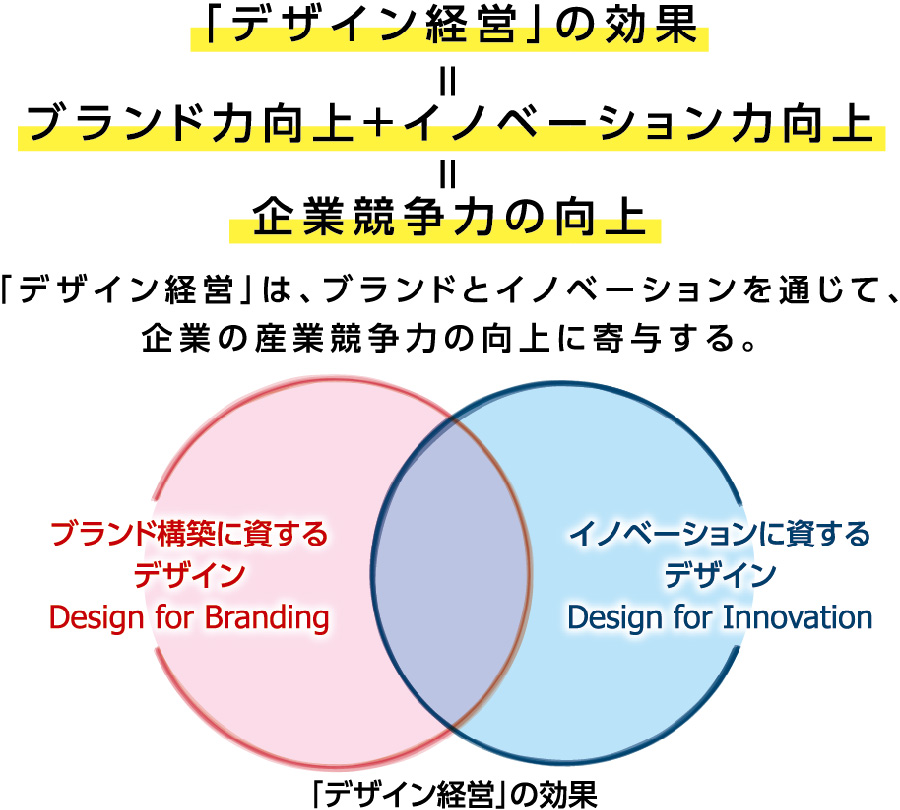

「デザイン」によるブランド力とイノベーション力の強化

優れたデザインは、個々の製品の見栄えを良くするだけでなく、顧客体験の質を高めることができます。顧客と長期にわたって関係を築く「ブランド力」や、顧客視点を取り込んで新たな価値、すなわち「イノベーション」を創出し、産業競争力に直結するものとなっています。だからこそ、デザインを経営資源として捉えることが重要になってきているのです。

しかし、日本では「デザイン」と「経営」を結び付けて考える経営者が多くないのが現状です。このままでは日本企業が、グローバル社会で競争していくことが困難となる可能性があります。このような懸念から、「デザイン経営」の推進が提言されたのです。

イノベーションの定義

日本では従来「イノベーション」を“技術革新”と訳し、研究開発によって新技術を生むこと、つまり発明(インベンション)とほぼ同義として捉えてきた節があります。しかし、イノベーションは本来、“発明を実用化して社会を変えること”とされます。社会のニーズを利用者視点で見極め、新しい価値に結び付けること、すなわち「デザイン」が介在して、初めて「イノベーション」が生まれるのです。

「デザイン経営」の役割と効果

デザインは「企業が大切にしている価値、それを実現しようとする意志を表現する営み」です。

デザインとはその商品の外観だけを指すのではなく、顧客体験の価値や企業の意志を伝えるメッセージでもあります。それが「他の企業の商品では代替できない」というブランド価値につながります。さらにデザインは、人々が気づかないニーズを掘り起こし、事業にしていく営みでもあり、新たなイノベーション創出につながります。

欧米での調査では、すでにデザインへの投資を行っている企業が高いパフォーマンスを発揮することが示されています。

「デザイン経営」の実践

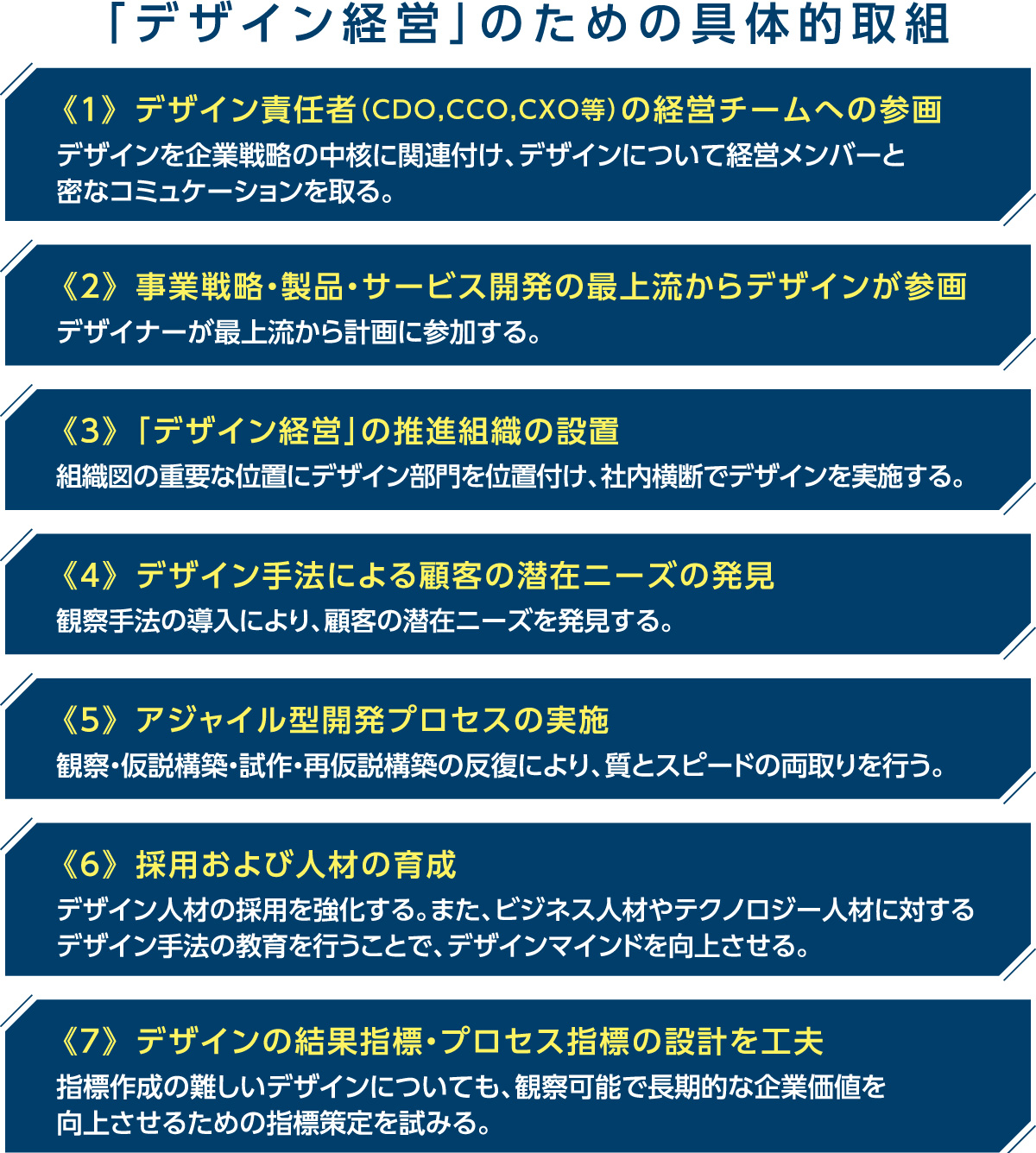

「『デザイン経営』宣言」が取りまとめた「デザイン経営」の必要条件は以下の2点です。

1 経営チームにデザイン責任者※がいること

2 事業戦略構築の最上流からデザインが関与すること

「デザイン経営」では、企業において複数の取り組みを一体的に実施することが望ましいと指摘されています。今後、こうした手法を用いて「デザイン経営」を進め、産業競争力を強化することは日本企業にとって不可欠といえるでしょう。

※デザイン責任者:製品・サービス・事業が顧客起点で考えられているかどうか、またはブランド形成に資するものであるかどうかを判断し、必要な業務プロセスの変更を具体的に構想するスキルを持つ者

Interview 審査第一部 意匠課 意匠制度企画室長 久保田 大輔

報告書「『デザイン経営』宣言」公表

熱い議論から生まれた日本企業へのメッセージ

「産業競争力とデザインを考える研究会」立ち上げから報告書とりまとめまで、精力的に伴走した意匠課の久保田大輔・意匠制度企画室長が最前線での動きを語ります。

本研究会が創設された目的を教えてください。

近年、新興国の急速な技術発展により価格競争が勃発し、技術だけに頼った商品はグローバルな市場での差別化が難しくなっています。

他方、欧米では、デザインの活用により差別化を図るビジネスモデルが見られます。アップル、ダイソンのように、デザインを主軸とした経営手法を採用することで日本の競争力が強化されるのではないかという仮説に基づき、その課題と対応策について議論するのが研究会の大きな目的です。

全11回にわたる研究会ではどのような議論が行われましたか?

企業の競争力強化を目的とした研究会ですから、デザインをより経営に近い視点で捉えられる多様なメンバーにお声がけしました。結果的に、非常に熱のこもった活気ある議論になったと考えています。

議論のためには、まずはデザインの定義を定めるべきではないかという意見も出ました。結論として「デザイン」は定義すべきものでも、できるものでもなく、時流に合わせて流動的に捉える必要性が指摘されました。一方で、デザインを経営資源として捉える重要性については、メンバー全員の共通認識でした。イノベーションのためのデザインとブランドのためのデザインの両輪をうまく回すのがデザイン経営であり、しかし残念ながら、日本では経営層がその重要性に気づいていない場合が多いと指摘されました。

さらに、委員同士がざっくばらんに意見交換できるよう、会の中盤からは会場を一般的な会議室に移し、意見出しをしながらホワイトボードに付箋を貼っていく、まさにデザイン思考の手法を用いて議論が行われました。こうした提案は委員から出されたもので、デザインに対する強い問題意識の表れだと感じています。

「『デザイン経営』宣言」は従来の研究会報告書とは一線を画し、ビジュアルにも配慮された端的なまとめ方が印象的です。経緯やこだわったポイントを教えてください。

「日本企業の経営層に届かなければ意味がない」という意見から、研究会の想いやメッセージがダイレクトに伝わることを重視した結果、「『デザイン経営』宣言」というまとめ方になりました。

官公庁が公表する報告書は、分量が多く、多忙な経営者には読んでいただけない可能性があるため、端的にまとめました。また、特に「経営に関わる人々の生の声」を反映することに努めました。結果として短い文章ながら、委員それぞれが発した強いメッセージを盛り込むことができました。

研究会や報告書が目指す「デザイン経営」について、今後の展開を教えてください。

日本でもデザインに着目する企業や経営層が増えており、経営にデザインを活用する芽は確実に育っていますので、それを後押しする風土や政策が必要だと考えています。

「この報告書で終わりではない」という意思は、委員も特許庁も同じように持っています。参加委員にも、SNSでの拡散やカンファレンス開催など、現在も精力的に活動いただいています。また、研究会から提言された意匠法改正などについても、真摯に検討していく所存です。

産業競争力とデザインを考える研究会

開催概要 平成29年7月5日~平成30年5月21日 全11回

製品の同質化(コモディティ化)が急速に進み、機能や品質だけでは他社製品との差別化が困難になるなか、デザイン力を強化して製品価値を高める動きが欧米を中心に広がっています。日本企業の多くは、デザインに対する自信と意識がまだ低い傾向にあり、国際競争力の低下が危惧されます。こうした背景を受け、デザインによる日本企業の競争力強化に向けた課題を整理し、その対応策を研究するために本研究会が設置されました。

委員名簿(五十音順、敬称略)

| 梅澤 高明 | A.T.カーニー株式会社パートナー/ 日本法人会長 |

|---|---|

| 喜多 俊之 | 株式会社喜多俊之デザイン研究所 所長 |

| 小林 誠 | デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 知的財産グループ シニアヴァイスプレジデント |

| 田川 欣哉 | 株式会社Takram代表取締役 英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート客員教授 |

| 竹本 一志 | サントリーホールディングス株式会社 知的財産部長 |

| 田中 一雄 | 株式会社GKデザイン機構 代表取締役社長 |

| 永井 一史 | 株式会社HAKUHODO DESIGN 代表取締役社長 クリエイティブディレクター |

| 長谷川 豊 | ソニー株式会社 クリエイティブセンター センター長 |

| 林 千晶 | 株式会社ロフトワーク 代表取締役 |

| 前田 育男 | マツダ株式会社 常務執行役員 デザイン・ブランドスタイル担当 |

| 座長 鷲田 祐一 | 一橋大学大学院 商学研究科 教授 |