ここから本文です。

Vol.41

広報誌「とっきょ」2019年2・3月号

特集2

創業期こそ“知財”で差をつける!

創業直後のベンチャー企業にとって、事業の拡大・成長が喫緊の課題であるため、知財活動は二の次になりがち。しかし、新しい発想や新しい技術を持ったベンチャー企業にこそ、自社のアイデアを知的財産権によって保護することが非常に重要です。そこで、知財を使用した創業期における企業の課題解決について、事例も交えてご紹介します。

日本における起業の現状

市場環境が目まぐるしく変化するなか、新市場を創造するイノベーションの創出は、経済を活性化させるために必要不可欠です。そして、ベンチャー企業の起業はイノベーションの源泉となります。

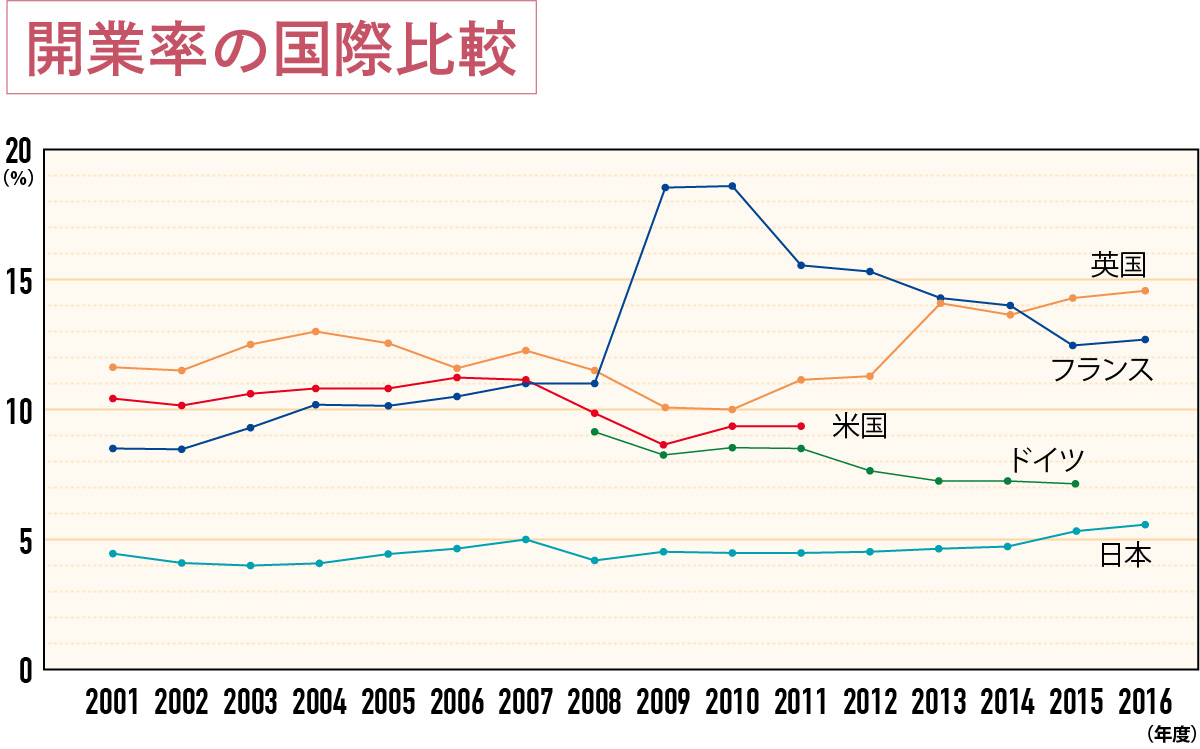

ゼロ年代の日本における開業率※1は、概ね4~5%で推移しています。これは、各国の統計方法の違いにより単純比較はできないものの、他国と比べてもかなり低いといわれています。しかし、日本政府では2013年6月に閣議決定した「日本再興戦略」の中で「開業率・廃業率を欧米レベルの10%になることを目指す」とし、さまざまな起業支援施策を行っています。その影響もあり、現在開業率はゆるやかに伸びており、起業に対するハードルも次第に下がってきています。

※1 開業率=当該年度に雇用関係が新規に成立した事業所数/前年度末の適用事業所数×100

米国では「企業価値≒知的財産」は常識

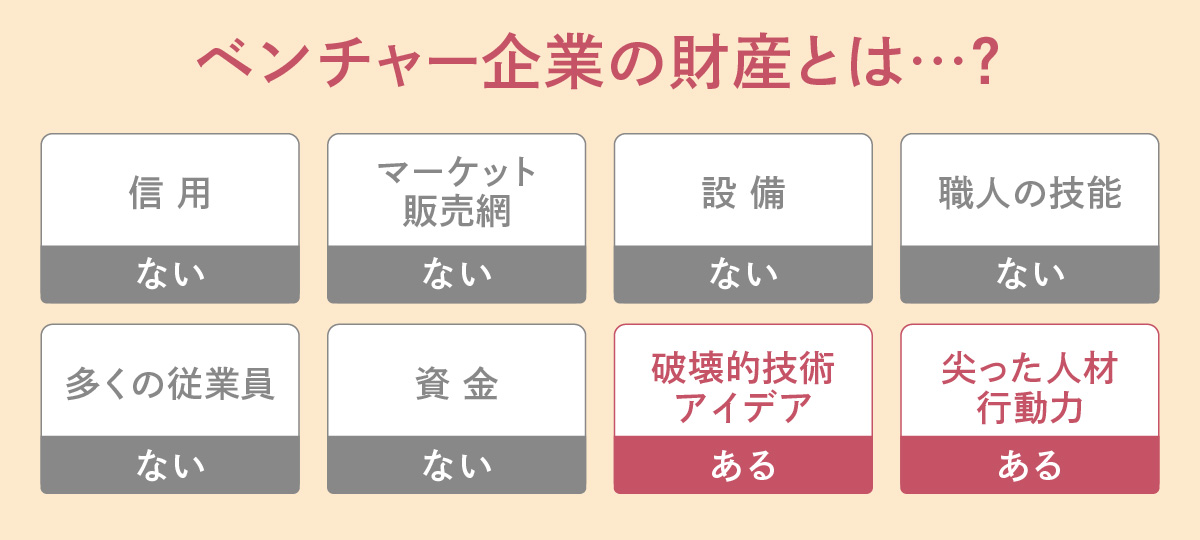

日本では、創業時点で知財戦略を意識していたベンチャー企業はわずか2割程度という調査結果が出ています。※2その要因には、「重要性に気づいていない」、「リソース不足のため専門の知財担当者を置くことが困難」、「知財専門家に出会う機会がない」などが挙げられます。しかし、資金や人手、設備、社会的信用などが不足しがちな一方、破壊的技術・アイデアや尖った人材・行動力を有するベンチャー企業にこそ、それらを保護するための知財活動は非常に重要なものです。

ベンチャー企業が成長できる環境が確立されている米国では、「知的財産はベンチャー企業の生死を分ける」とまでいわれているほどです。企業がM&A(合併・買収)される際も、その企業の持つ人材と知財によって評価されます。

※2 出典:平成29年度特許庁「スタートアップが直面する知的財産の課題および支援策の在り方に関する調査研究」報告書(2018年3月)

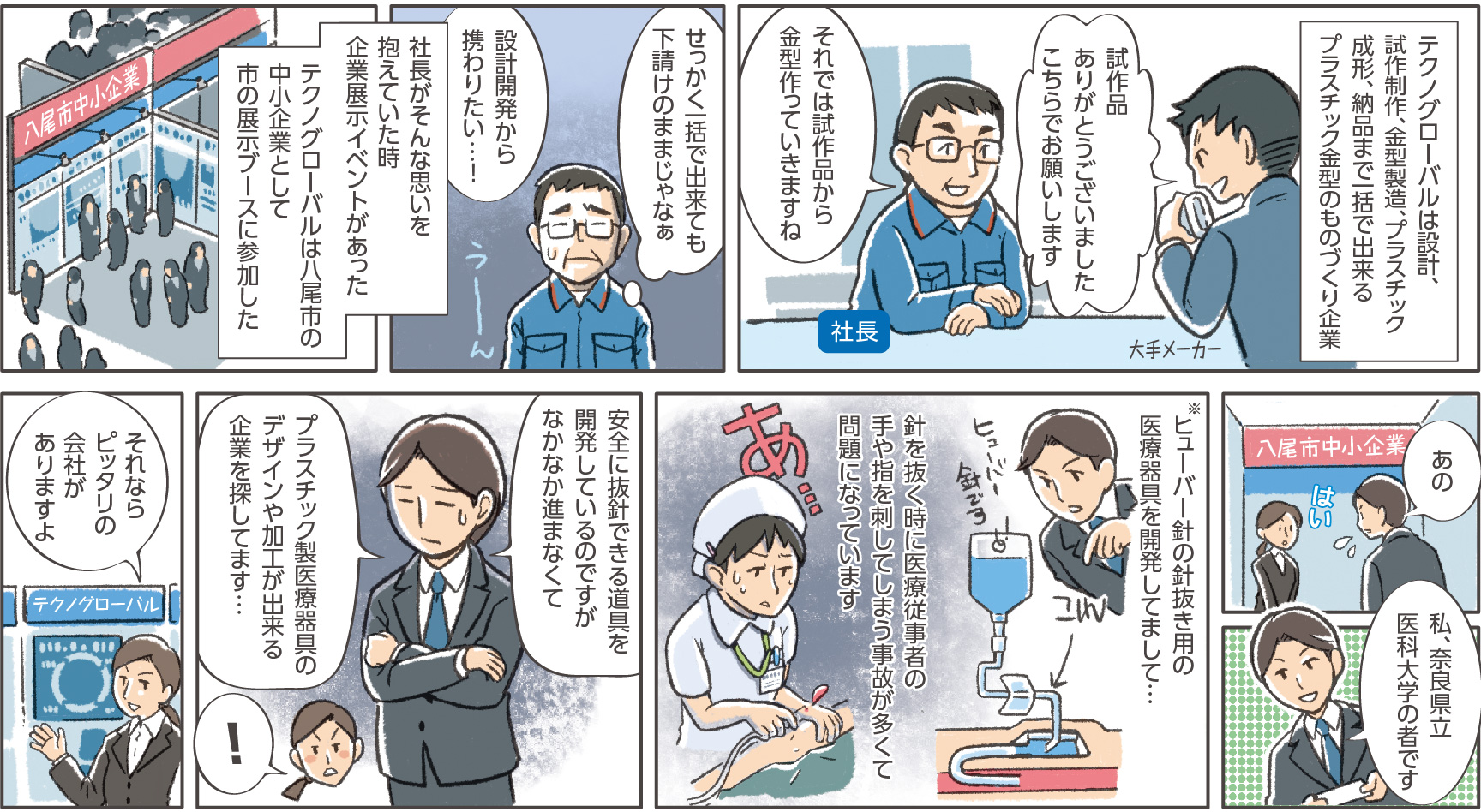

課題解決に知財の活用を

事業のコアとなる独自技術・アイデアを知財によって保護することは、事業を守るだけではなく、資金調達時の評価、大企業と協業する機会の創出、技術力の裏付けなど、多くのベンチャー企業が創業期に抱える、資金やブランド力の不足という課題を解決するための強力な武器になります。知財は、創業期のベンチャー企業が飛躍するための必須ツールといっても過言ではないのです。

Spiber (山形県鶴岡市)

知財が重要といっても、ただ特許を出願すればいいというわけではありません。ベンチャー企業が独自の技術やアイデアを十分に活用するためには、知財を発掘し活用につなげられる体制とビジネスモデルに合わせた「知的財産戦略」が必要です。そこで、知財を活用して躍進を続けている国内を代表するベンチャー企業の一つSpiberの事例をご紹介します。

「夢の新素材」を開発し、世界に先駆けて量産化技術を確立

クモの糸は、軽量かつ強度、耐熱性、伸縮性にも優れています。このクモ糸を人工合成し量産化する技術開発を、世界に先駆けて確立したのがバイオスタートアップ企業Spiberです。

同社が開発しているタンパク質素材「QMONOS」は、クモ糸などに含まれるタンパク質のDNAを用途に応じて最適化し、微生物に組み込むことで生成されるため、化学繊維のように原料に石油を使うことなく生産可能。化石燃料の枯渇などの地球規模の課題を解決する鍵になると、世界中から注目されています。

知財を知るベテラン×研究者出身の若手

「研究開発型ベンチャーの価値の源泉」として創業前から知財を重視していた関山和秀代表執行役は、投資家からの出資が増えた段階で、知財戦略の立案と研究開発から知財を発掘する知的財産室を設立しました。特許事務所経験者を含む知財を熟知するベテランと、研究を熟知した若手が所属していることで、効果的な出願資料の作成を可能としています。

技術の特性に合わせて考え抜かれた出願戦略

消費者の手に「QMONOS」が渡るまでには、3つの工程があります。1つ目が微生物を使ってタンパク質を生産する工程、2つ目がそのタンパク質を糸やフィルムなどの素材に加工する工程、3つ目がその素材を製品にする工程です。

1つ目の工程は検出性が低いため、基本的にはノウハウとして運用しています。一方、2つ目は製品の分析により成分情報などが検出可能なため、積極的に特許を取得しています。なお、紡糸装置などの装置関連は、意匠も保護しています。

3つ目はオープンイノベーションでの開発を想定しており、自社単独で特許を網羅することは考えていません。「QMONOS」は衣料だけでなく、自動車や航空機、建築資材、メディカルアプリケーションなど、さまざまな製品への応用の可能性を秘めた素材です。現時点で約50もの企業や研究機関と「QMONOS」の基礎物性や製品化についての共同研究を行っています。「我々の価値の源泉は知財です。これからも社会から必要とされる価値ある知的財産の創出に努めます」と菅原潤一取締役は話します。

将来はライセンスビジネスへ

経済産業省の企業育成支援プログラム「J-Startup」も活用しながら、グローバルレベルでの研究・事業開発に注力しています。2018年11月には、素材の元となるタンパク質の量産工場をタイに建設すると発表しました。この工場をマザープラントとして位置付け、ノウハウを蓄積・実証することで、将来的には、同社が生み出す知的財産を、さまざまな企業にライセンスしていくことを目指しています。

上記企業以外にも知財を活用している国内外ベンチャー企業を「一歩先行く国内外ベンチャー企業の知的財産戦略 事例集」で多数紹介しています。ぜひご覧ください。