ここから本文です。

Vol.41

広報誌「とっきょ」2019年2・3月号

特集1

オープンイノベーション × 知財

今、注目される「オープンイノベーション」の考え方。外部からの技術やアイデアを集約し、新たなイノベーションを創出するビジネスモデルです。全国でオープンイノベーションに取り組む企業や団体にお話を伺います。

オープンイノベーションがめざす未来

オープンイノベーションとは「企業の内部と外部のアイデアを組み合わせ、革新的で新しい価値=イノベーションを創り出す」ことです。

たとえば、ベンチャー企業の革新的アイデアや技術と大企業の資本・設備を組み合わせて共同開発を進めたり、複数の企業が持つそれぞれのリソースを合わせて事業化したりといった、今までの概念にとらわれないオープンな発想が必要です。

大企業が中小企業と協業する際、大企業側が相手を「下請け」のように見ていてはシナジーは生まれませんし、一方で中小企業側が魅力的な技術シーズを確立し、権利化していなければ対等な協業は叶いません。

オープンイノベーションに必要なのは、革新的技術とそれを短期的に事業化できるビジネスモデルです。日本企業が大きなイノベーションを起こすためには、まず組織と意識の変革が求められているのです。

知的財産権とオープンイノベーション

ベンチャー企業や中小企業が持つイノベーティブな技術を大企業が支援し、共同で社会実装に向かう「オープンイノベーション」。そのきっかけの1つとして、特許情報の活用が期待されています。

特許制度は、本来、公開された技術情報を第三者が参照することでさらなるイノベーションを起こし、産業を発展させることを目的としており、公開の代償として、一定期間、その技術を独占する権利が特許出願人に与えられます。したがって、公開された特許情報を見れば、その会社がどのような技術を保有しているかわかりますし、また、特許情報はシナジーが生まれるような協業先を探すことができるツールともなり得ます。特許侵害への対策や自社技術の防衛に使うものと思われがちな特許ですが、将来の事業協同パートナー探し、自社の枠を超えたイノベーション創出にもつながる可能性を秘めているのです。

FLOSFIA(京都府西京区)

京都大学発の技術シーズを産業化

特許を武器に大手企業と共同研究へ

世界に先駆けたパワーデバイスを開発

京都大学発の技術を発展させ、大手企業との協業を進めるベンチャー企業があります。

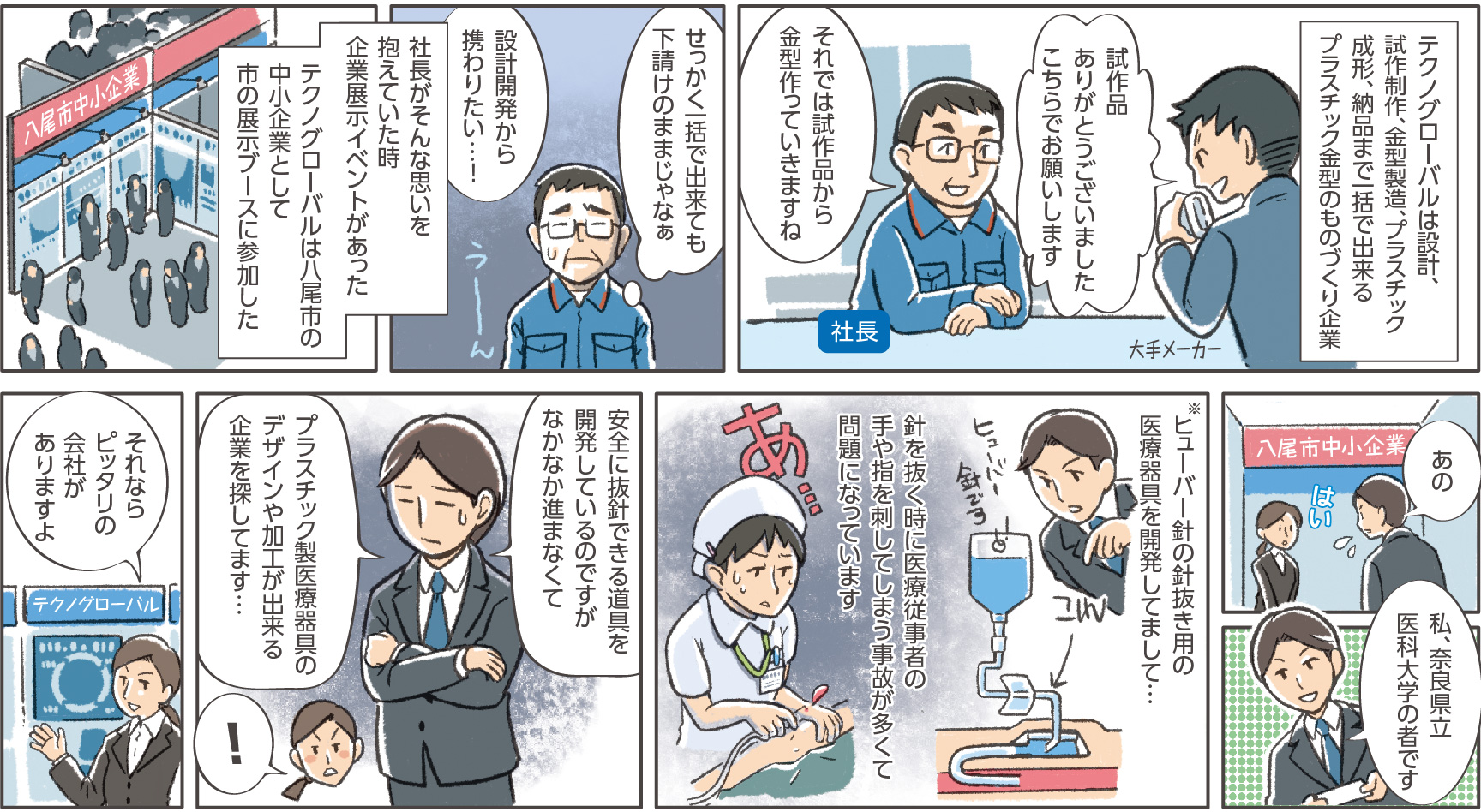

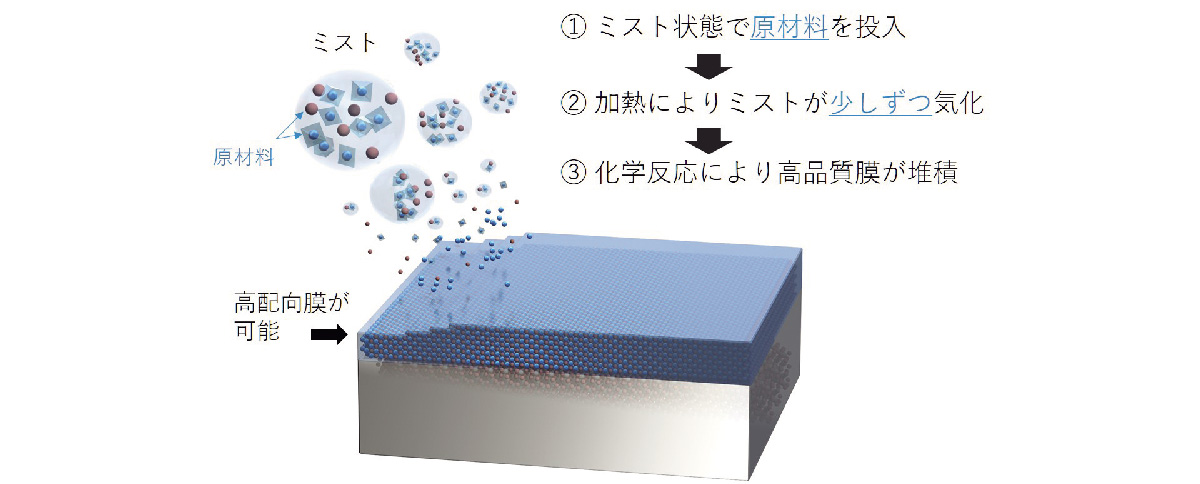

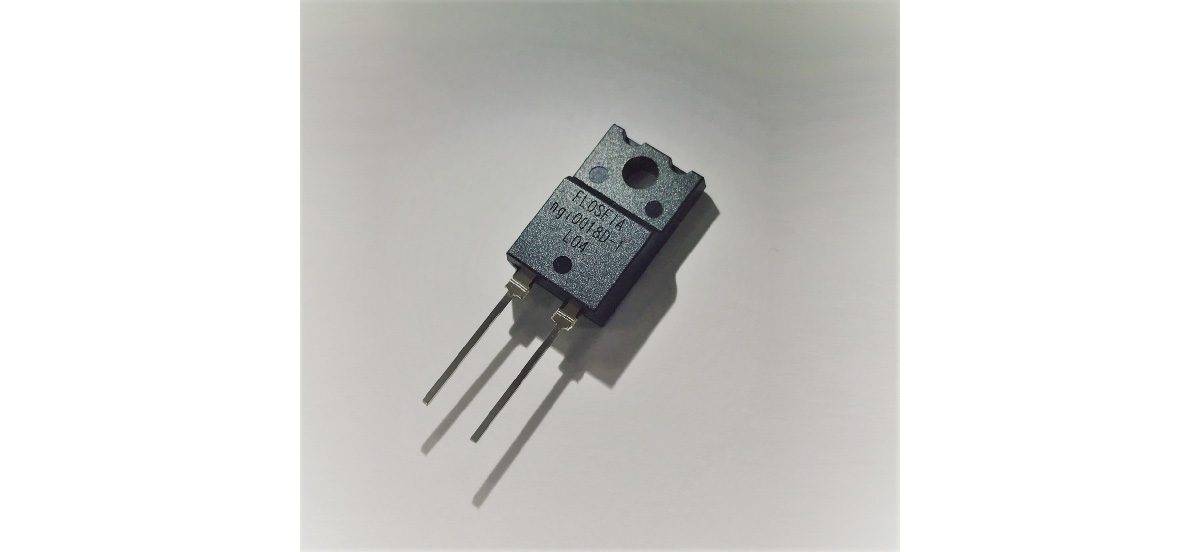

2011年創業のFLOSFIAは、多様な原料をミスト化して成膜する「ミストドライ法」の事業化、それを活用したパワー半導体の新材料「コランダム構造酸化ガリウム(α-Ga₂O₃)」を用いたパワーデバイスを軸に、さまざまな分野で応用の可能性を探っています。

金属酸化膜の成膜や各種コーティングなどに活用できる

パワーデバイスとは、電力変換に用いられる半導体デバイスのこと。発電から輸送、消費までの間には複数回の電力変換が行われ、その際に電力損失が生じます。現在主流のシリコン製パワーデバイスでは、これ以上の電力損失の低減が難しい現状がありました。

FLOSFIAは、世界に先駆けてα-Ga₂O₃を用いた「GaOデバイス」を開発し、従来比最大9割の電力損失低減に成功。電力変換器の小型化や回路全体のコスト低減が見込めるため、産業機器や家庭用機器、インフラなどへの応用展開も見据えています。

「これまでは、大学でいくら優れた研究成果が上がっても国内で事業化に手を挙げる企業が現れず、海外に先を越されていました。ベンチャーならではのフットワークのよさで、大学発技術のどこよりも早い事業化をめざしています」と人羅俊実代表取締役社長は話します。

事業戦略に即した知財管理を内製化

2018年には自動車部品メーカー大手のデンソー(愛知県刈谷市)との資本提携を行い、α-Ga₂O₃の車載応用に向けた共同開発を開始。ハイブリッド車や電気自動車向けのパワーコントロールユニットに搭載する低損失パワー半導体の研究開発を進めます。そのほか、複数の企業との資本提携・協業も進んでいます。

「協業には、それだけのシナジーが求められます。そのうえで、それぞれの役割が明確なこと、さらに事業化の方向性が同じであることが必須ですね」と人羅社長。

また、ベンチャー企業は開発技術の詳細などを提示しすぎないよう注意し、さらに基本特許を保有することで競合他社から技術を守る必要があると指摘します。

創業当初、より強力な知財戦略のために大手特許事務所との契約を試みましたが、既存クライアントとの競合を懸念した特許事務所側に断られてしまいます。これを機に内製化に踏み切り、新たに人材を獲得して知的財産部を設立しました。

衣斐豊祐知的財産部部長は、「他社の動きも追いながら、保有特許群を俯瞰しています。研究者・技術者全員から定期的に報告を受け、権利化が必要と判断したものはすぐに出願。社内で一元管理することで、事業戦略に即した特許戦略を進めています」と話します。

現在保有する国内外の特許は約70件、出願中も含めれば300件に上り、高い技術力を持つ同社。「他社が一緒にやろうと思ってくれる根拠として、まずは100件の特許を持つことが目標です。価値あるものを創造する礎として、知財戦略に取り組まなければ大企業と渡り歩くことはできません」と人羅社長は言います。技術シーズの産業化という明確な指針のもと、同社が起こすイノベーションに注目です。