ここから本文です。

全国公民科・社会科教育研究会 監修

高等学校 公民科「公共」学習指導要領に準拠

先生方がすぐに授業実践に活用できる

知的財産権侵害防止教育の新しい授業展開例ができました!

高等学校 公民科「公共」学習指導要領に準拠

先生方がすぐに授業実践に活用できる

知的財産権侵害防止教育の新しい授業展開例ができました!

「公共」の授業展開例2

高等学校 公民科「公共」学習指導要領 内容C対応

対話・意見交換を通して

経済社会における知的財産権の重要性を理解する授業展開例

授業展開例、授業用スライド、生徒用ワークシート、生徒用資料は、こちらからダウンロードできます。

「知的財産権の侵害」という問題をどのように解決したらよいかを、客観的な資料に基づき、授業者と生徒、或いは生徒同士の対話や意見交換を通して探究する授業が実践できます。

表は上下左右にスクロールします。

| 学習項目・学習活動・スライド | 説明例・発問例 | |

|---|---|---|

| 導入 10分 |

●知的財産権および知的財産権侵害の定義と内容を知る。   |

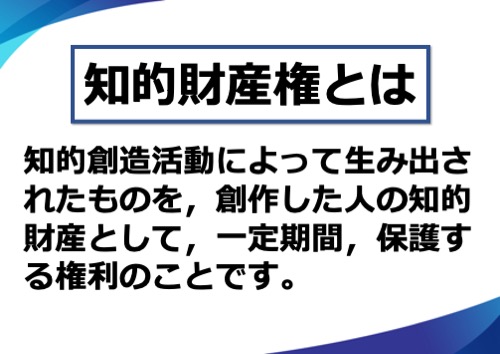

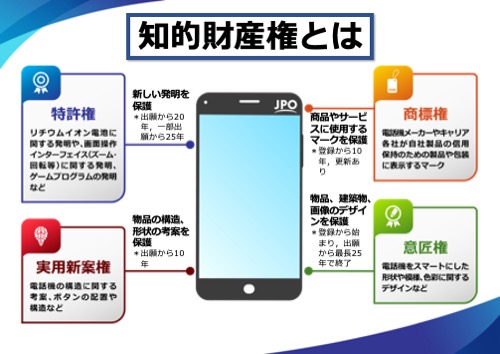

●知的財産権および知的財産権侵害の定義と内容の説明例: 「今日は知的財産権について、みんなで意見交換をしながら学んでいきます。 知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたものを、捜索した人の財産として、一定期間、保護する権利です。 知的財産権には、発明した人の権利を保護する特許権、物品の形状等の考案を保護する実用新案権、物品、建築、画像等のデザインを保護する意匠権、商品・サービスに使用するマークを保護する商標権、小説や音楽等の精神的な作品を保護する著作権などがあります。 知的財産権は、創作者に知的創造活動によって作られたオリジナルの創作やアイデアを独占的に利用する権利などを与えるものですが、そういった権利を無視して、無断で創作や商標などを利用する行為が知的財産権侵害です。その代表例がコピー商品です。 本日は、コピー商品が社会に与える影響に焦点を当てて、学習していきましょう。」 |

|

●コピー商品が広がっている実態を知る。    |

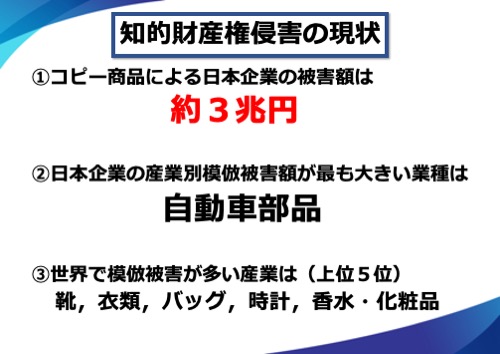

●コピー商品が広がっている実態を知るための発問例: 「コピー商品を購入しそうになったことはありますか、あるいは購入してしまったことはありますか。」 [指導上の留意点] 生徒同士の意見交換 ●コピー商品に関わる現状を知るための説明例: 「今日、この知的財産権を侵害する模倣品である『コピー商品』が問題になっています。コピー商品に関わる現状について見ていきましょう。 コピー商品による日本企業のグローバルな模倣被害額は約3兆円にのぼります。日本の国家予算の内、子育てや介護のための予算がそれぞれ約3兆円ですから、国の重要な政策分野を丸ごと実施できるような非常に大きな金額です。 産業別に被害を見てみましょう。日本企業の産業別模倣被害額が最も大きい業種は自動車部品です。日本の会社が人材と設備と資金等をかけて開発した自動車部品が模倣され、エアバッグ等の人の命に関わる製品の偽物の粗悪品が市場に出回っています。 世界で模倣被害が多い産業の上位5位は、靴、衣類、バッグ、時計、香水・化粧品など、所謂ブランド品と呼ばれる商品が多くなっています。」 [指導上の留意点] 時間がある場合は、インターネット検索でコピー商品に関わる記事や資料を生徒に調べさせる。 |

|

|

「公共」の授業展開例2モデル授業①(西高校)の「導入」参考動画を観る(外部サイトに遷移します。) 「公共」の授業展開例2モデル授業②(文京高校)の「導入」参考動画を観る(外部サイトに遷移します。) |

||

| 展開 30分 |

●コピー商品が流通する背景を理解する。   |

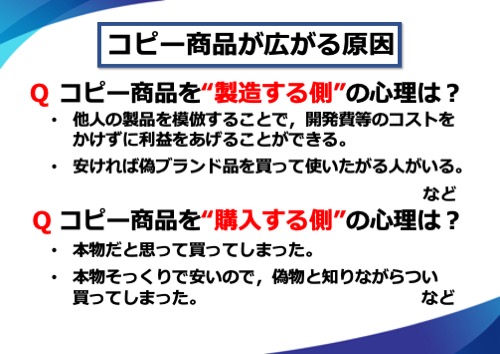

●コピー商品を製造する側と購入する側の心理について聞く発問例: 「コピー商品を製造する側と購入する側の心理について考えてみましょう。」 ●コピー商品が市場に出回る背景の説明例: 「コピー商品が市場に出回ってしまう背景として、コピー商品を作る側は『他人の製品を模倣することで、開発費等のコストをかけずに利益をあげることができる』『安ければ偽ブランド品を買って使いたがる人がいる』と考え、コピー商品を買う側は『本物だと思って買ってしまった』『本物そっくりで安いので偽物と知りながらつい買ってしまった』等の理由でコピー商品が売買される現状があります。」 [指導上の留意点] 時間がない場合は、生徒の考えを尋ねずに進行する。 |

|

●コピー商品が広がることによる経済社会への影響と、その対策を考える。   |

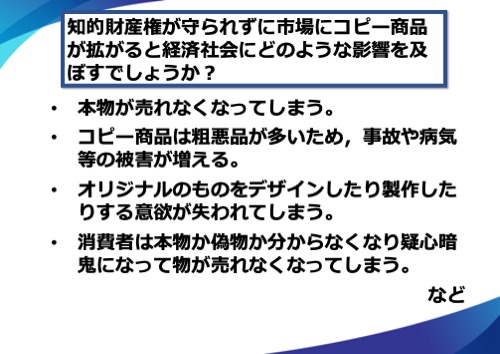

●コピー商品が経済社会に及ぼす影響についての発問例: 「コピー商品が市場に蔓延した場合に、私たちの経済社会に及ぼす影響について考えてみましょう。先ずは自分で考えてみてから、隣同士で意見を交換してください。」 [指導上の留意点] 個人で考え、ペアで意見交換させてから、どんな意見が出たかクラスで共有する。 【想定される生徒の意見】

|

|

|

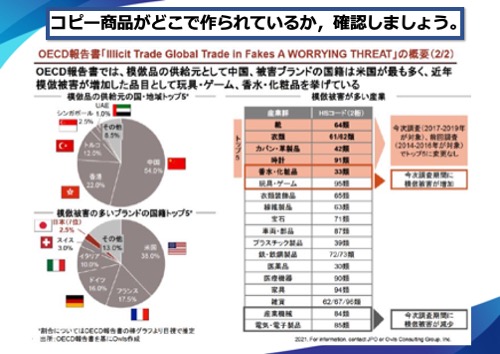

●コピー商品がどこで作られているか、生産国を確認する。   |

●コピー商品が多く作られている国を確認する発問例: 「コピー商品がどこで作られているか、確認しましょう。」 [指導上の留意点] コピー商品が多く作られている国・地域を確認する。 |

|

|

●コピー商品を製造する側とコピー商品により損害を被っている(正規品の製造者)側の両者の立場からディベートを通して知的財産権を保護する意義を考える。    |

●コピー商品を製造する側の主張とコピー商品により損害を被っている(正規品の製造者)側の主張とのディベートを通じて知的財産権保護の重要性について考えを深める。 【ディベートの進め方例】 ①コピー商品を製造する立場とコピー商品により損害を被っている権利者の立場にチーム分けを行う。 ②コピー商品を製造する立場は「模倣品を製造することは正当な行為である」と権利者の立場は「模倣品を製造してはいけない」と相手に説得するため、それぞれの立場に分かれてチームで主張を考える。 ③実際にディベートを通してお互いの主張をぶつけて、討論を行う。 ④クラス全体でどのような意見が出たか振り返りを行う。 【コピー商品を製造する立場の主張で想定される意見】

【コピー商品により損害を被っている側で想定される意見】

[指導上の留意点] 生徒の様子を見て、適宜、ヒントを与える。 |

|

|

「公共」の授業展開例2モデル授業①(西高校)の「展開」参考動画を観る(外部サイトに遷移します。) 「公共」の授業展開例2モデル授業②(文京高校)の「展開」参考動画を観る(外部サイトに遷移します。) |

||

| まとめ 10分 |

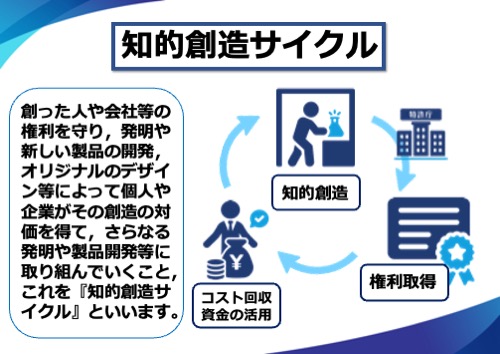

●経済社会を発展させる「知的創造サイクル」を理解する。   |

●知的創造サイクルの説明例: 「知的創造物を一定期間保護する知的財産権制度によって、個人や会社等は安心して発明や新しい製品開発やオリジナルのデザイン等に、個人の労力や時間、会社の人材や設備や資金等をかけて取り組んでいくことができるのです。そして、続々と新しい発明や製品が生み出されていけば、私たちの経済社会は成長し発展していきます。 創った人や会社等の権利を守り、発明や新しい製品の開発、オリジナルのデザイン等によって個人や企業がその創造の対価を得て、さらなる発明や製品開発等に取り組んでいくこと、これを『知的創造サイクル』といいます。」 |

|

●望ましい社会を築くためにコピー商品にどのように対応すればよいかを考えさせる。   |

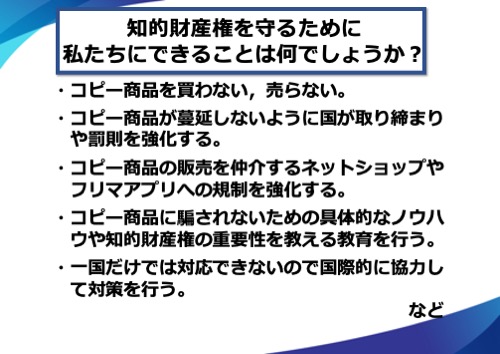

●公正な経済社会の発展に必要不可欠な知的財産を守るために私たちができることについての発問例: 「コピー商品の製造・販売は、消費者個人に被害を与えるだけでなく、個人や企業の知的財産権を侵害し、私たちの経済社会の成長・発展のために極めて重要なこの知的創造サイクルを阻害するから重大な犯罪行為なのです。 この知的財産権を守るために、私たちができることは何でしょうか?」 [指導上の留意点] 知的財産権を守るためにできることを可能な限り提示させる。 |

|

|

「公共」の授業展開例2モデル授業①(西高校)の「まとめ」参考動画を観る(外部サイトに遷移します。) 「公共」の授業展開例2モデル授業②(文京高校)の「まとめ」参考動画を観る(外部サイトに遷移します。) |

||

◆評価規凖について

ア 知識・技能

①話し合いをとおしてよりよい結論を得る。

[導入]

- コピー商品を購入しそうになったことはありますか、あるいは購入しまったことはありますか、という問いに回答できたか。また、クラスで意見交換ができたか。

- コピー商品が広がることによる経済社会への影響を考えたことをペアワークや意見交換し、クラスで共有することができたか。

②資料を適切に読み取ったり授業者の説明を聞いて内容を理解する。

[導入]

- 知的財産権の定義と内容を知ることができたか。

- コピー商品が広がっている実態を知ることができたか。

- コピー商品が流通する背景を理解できたか。

[まとめ]

- 知的創造サイクルを理解することができたか。

イ 思考・判断・表現

①基礎的基本的な知識に基づき多面的多角的に考える。

[導入]

- コピー商品が広がることによる経済社会への影響を考えることができたか。

②客観的な事実に基づき適切に判断する。

[導入]

- コピー商品が広がることによる経済社会への影響を考えたことに基づき、対策を考えることができたか。

- 知的財産権を保護する意義を考えることができたか。

③資料から得られた知識や確認した事実、討論を通して考えたことなど、思考の過程や得られた結論などを発表や文章により適切に表現する。

[導入]

- コピー商品を製造する側の主張を考え、整理し、まとめ、発表することかできたか。

- コピー商品により損害を被っている側の主張を考え、整理し、まとめ、発表することかできたか。

[まとめ]

- 望ましい社会を築くためにコピー商品にどのように対応すればよいか具体例を挙げて声明することができたか。

ウ 主体的に学習に取り組む態度得られた結論などを発表や文章により適切に表現する。

①言葉を定義し、資料を客観的に読み取るなど、学習に向かう基礎的基本的な態度をとろうとする。

②建設的な議論をとおして、よりよい結論を導き出そうとする。

③コピー商品を製造する側の主張とコピー商品により損害を被っている側の主張とを対比させながら、両者にとって納得のいく落としどころを考え、提案することができたか。

④得られた結論などを発表や文章により適切に表現できたか。

授業展開例、授業用スライド、生徒用ワークシート、生徒用資料は、こちらからダウンロードできます。

「公共」の授業展開例2 モデル授業

東京都立西高等学校の篠田健一郎先生と都立文京高等学校の石川周子先生に「公共」の授業展開例2のモデル授業を実施していただき、知的財産権侵害防止教育の教育的な意義や生徒の反応についてコメントをいただきました。

東京都立西高等学校 指導教諭

全国公民科・社会科教育研究会 事務局長 篠田 健一郎 先生

「知的財産権を守ることは、権利が保たれ、公正で、正義が貫かれ、結果として人々が幸福に暮らせる社会を築く上で基本となります。しかし、現実の社会ではコピー商品が広がっています。この現実を、コピー商品を買わないことや売らないことという視点から消費者問題として考えることも可能です。権利をいかに守るかという視点から法と正義の問題として考えることも可能です。あるいはコピー商品をつくる側とコピー商品で知的財産権が侵害される側の双方の主張を対立させて考えることで国際関係を理解する一助にもなります。知的財産権侵害防止教育は、先生方の切り口次第でいかようにも現代社会を捉える方法になります。用語の定義から事実関係を見ていく方法や、自分の言葉で考え、クラスメートと意見交換し、さらにクラスで意見を共有するという方法により、学び方を学びつつ、思考を深めていくという多面的多角的で双方向的な学びを実践することにもなります。」

東京都立文京高等学校 主任教諭 石川 周子先生

「知的財産権の侵害は問題であると分かっていても、それは製品を製造している当事者間の問題で、自分も含めた社会の問題であるという認識がある生徒は少ないと思います。

この『公共』の授業展開例2では、まず現在の生徒にもっとも近い消費者の立場から、コピー商品を購入する理由を考えさせています。生徒からは『本物より安く、似ているものを得られる』など、コピー商品が出回ることの問題よりも、むしろ安く手に入り、消費者にとっては良いことと感じているような声もあがりました。

しかしその後、コピー商品を製造している側と、コピー商品が出回ることで損害を受けている側に分かれ、それぞれの立場から相手側を説得するという活動を行い、最後に知的創造サイクルの概念を学ぶと、『もう誰も良い商品を作ろうとしなくなり、質の悪いものばかりが出回るような社会になる』や『技術力が下がり、新しい製品を生み出す力がなくなる』など、多くの生徒たちは、知的財産権の侵害が新しいものを創造する意欲を低下させ、経済や産業の発展を阻んでいることに気付いていきました。

この授業を受けた生徒たちが、商品を購入する際や製品を製造する際、自分の利益だけでなく、知的財産権が保障される社会の構築の重要性を思い出してくれることを願っています。」

その他の資料

コピー商品撲滅キャンペーン スペシャルマンガムービー

下のサムネイル画像をクリックすると別ページでYouTubeが開きます。(外部サイトへリンク)