ここから本文です。

予納

納付すべき手数料をあらかじめ予納し、手続ごとに必要な手数料を予納した額から充てることにより納付する方法です。予め予納台帳番号を取得し、予納台帳に入金(予納)をしておく必要があります。

予納の方法は、「銀行振込による予納(現金納付)」と「電子現金納付による予納」があります。

1.予納台帳番号の取得

特許庁へ『予納届』を提出し、「予納台帳番号」を取得します。

提出後、7日から10日程度で「予納台帳番号通知」が送付されます。

※予納台帳番号は1名に1番号付与しており、既にお持ちの方は再度取得することはできません。

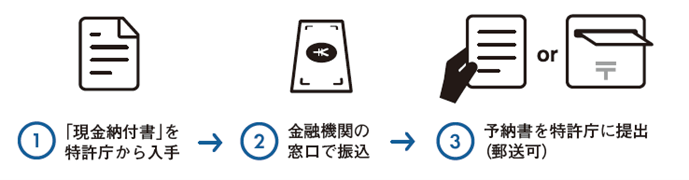

2-1. 銀行振り込みによる予納(現金納付)

手続の概要

(1)現金納付書の取得・記入

納付書の取得については現金納付を参照ください。

また、納付書の記載方法は下記をご覧ください。

「現金納付・予納における納付書(領収済通知書)の記載方法」(PDF:576KB)

(2)金融機関窓口での振り込み

振り込み後、納付済証(特許庁提出用)を受け取ってください。手続に必要な書類です。

(3)予納書の提出

『予納書』に納付済証(特許庁提出用)を別紙として貼付し、特許庁へ提出します。

※郵送の場合は『予納書』が特許庁に到達した日(受付日)の翌々開庁日の夕方には予納残高に加算されます(窓口で受け付けた場合は翌開庁日となります)。

書面様式ダウンロード

- 申請人登録関連手続(識別番号、包括委任状、予納等に関する手続)様式一覧

※6.予納届、7.予納書(現金納付)

2-2. 電子現金納付による予納

手続の流れ

(1)納付番号の取得

納付番号の取得については電子現金納付を参照ください。

3. 予納を利用した手続書類の作成方法

(1)手続書類の作成

手続書類に【手数料の表示】欄を設け、取得した予納台帳番号6桁と納付金額を記載します。

記載例

- 【手数料の表示】

- 【予納台帳番号】 123456

- 【納付金額】 14000

(2)手続書類の提出

手続書類を窓口に持参又は郵送にて特許庁に提出します。

手続されると特許庁が予納台帳から納付金額を引き落とします。

書面様式ダウンロード

特許庁提出先

- 持参:特許庁窓口で手続する方へ

- 郵送:郵送で手続する方へ

(3)「予納残高通知」送付

毎月上旬に、前月末の残高及び入金の記録(予納書)及び出金の記録(手続書類名、事件の番号、手続書面の受付番号、金額等)を予納者に送付します。ただし、オンライン手続者(電子証明書の有効期限が1ヶ月以上の者)は送付対象外となっています。

(4)「予納残高証明書」送付

予納台帳番号取得時に決算月の申出をしている場合は、決算月の翌々月の中旬に「予納残高証明書」を予納者に送付します。証明書は、決算月末日までの1年間に手続された書面に係る手数料・登録料について、予納台帳から引き落とした後の残額を証明するものです。

よくあるご質問

Q:予納制度が無くなってしまうと困ります。

A:予納制度は無くなりません。予納台帳への新たな入金方法が追加されることになります。

Q:「現金納付書」はどのように入手しますか?

A:申請人登録関連手続(識別番号、包括委任状、予納等に関する手続)様式一覧で初めての方は「項番12」の様式、2回目以降は「項番13」の様式で手続をしてください。

Q:「日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)窓口」とはどこですか?

A: 日本銀行本店及び各支店のほか、全国の金融機関(ゆうちょ銀行や都市銀行、地方銀行、信用金庫等)が代理店となります。具体的には日本銀行のホームページでご確認いただけます。

Q: 特許印紙による予納はいつまで続きますか?

A:特許印紙による予納については、令和5年3月31日をもって終了しました。

[更新日 2025年12月8日]

|

お問い合わせ |

|

予納に関する具体的な手続について 審査業務部出願課申請人等登録担当 電話:03-3581-1101 内線2766 |