ここから本文です。

Vol.65 2025年8月22日発行号

ますます求められる災害への対応力

日本では古くから地震、津波、噴火、豪雨、豪雪など多岐にわたる自然災害に見舞われてきました。また、近年は気候変動に伴う気象災害の激甚化・頻発化が懸念されており※、従来にも増した対策の必要性が高まっています。国民一人ひとりが「自らの命は自らが守る」という「自助」の意識や、地域コミュニティでの「共助」への考え方が広がり、企業においても災害発生時にも事業を継続するための計画(BCP)の重要性が叫ばれる中、いかにして災害に備え、被害を抑えるかは、持続可能な社会を実現する上での大きな課題となっています。

※令和6年防災白書(内閣府)https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/r6.html(外部サイトへリンク)

知財が拓く防災・減災の未来

このような災害の課題に対し、今、知財を活用した画期的な取組がさまざまな形で広がりを見せています。災害リスクの軽減、被災後の迅速な復旧、生活の質(QOL)の維持のためにはどうすれば良いのか。そうした発想の先に生まれた革新的な技術やアイデアが特許、商標、意匠といった知的財産権を取得し、その価値を高めています。これらの知財は、単に権利が保護されるだけでなく、新たなイノベーションを社会に実装し、広く活用されるための重要な基盤となっているのです。

本特集では、人々の安心安全につながる知財を活用した多彩な取組を紹介します。

Interview01

株式会社HPC沖縄

100年の耐久性。デザイン性も

沖縄から世界へ

次世代超軽量コンクリートの可能性

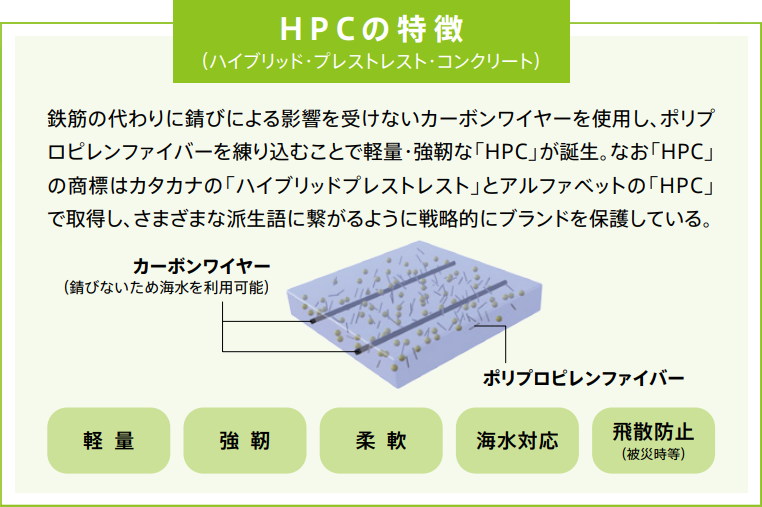

沖縄のスタートアップ企業が開発した超軽量コンクリート「HPC」が注目を集めています。その特長は軽くて強く、しかも海水で練ることが可能。独自技術を特許で保護し、ライセンスビジネスを展開するHPC沖縄の取組について、阿波根社長に聞きました。

ファブレス経営で、沖縄から世界へ

当社のHPC(ハイブリッド・プレストレスト・コンクリート)は、建築家や施工会社からの「薄くて丈夫なコンクリートがほしい」「曲面などデザインの自由度を高めたい」といった声を受けて開発したコンクリートです。軽量かつ強靭なHPCは、災害時にはストックしておいたHPCパネルを被災地に運搬し、仮設住宅や避難シェルター等を迅速に設置することができます。また災害後だけでなく、減災インフラや防災対策としてコンクリート利用の可能性を拡大。さらに海外の低所得者層向け住宅等、幅広い用途に活用できるものです。海水でも練り混ぜができることから、真水が不足する被災地や島しょ地域で現地製造できることも大きなメリットです。

実は、HPCの開発当初は特許取得を強く意識していませんでしたが、日本特許情報機構(Japio)の先行技術調査助成事業などを活用して世界中を調査しても同様の技術が見つからず、「これは特許を取るべきだ」と考えるようになりました。そして、多くの関係者の力を借りながら、HPCの基本技術である「非主用構造部材用プレストレストコンクリート(特許第5768197号)」やその製造方法などの特許権、また商標権や意匠権など複数の関連知財権を取得。PCT国際出願制度を活用してアジア、アメリカ、ヨーロッパなどにおいても特許を取得しています。

当社では、こうした知財権を活用して、工場を持たないファブレス経営によるライセンスビジネスを展開しています。四方が海に囲まれた沖縄は、コンクリートのような輸送コストがかかる製品を県外に販売するようなビジネスには不向きです。一方で、沖縄には各省庁や大手企業の出先機関が多く集まっているため、ダイレクトな交渉が可能。私は、この沖縄の特徴を活かすためには“ソフトで稼ぐ”ことが重要だと考え、国内はもとより海外も視野に入れたビジネス展開を進めています。

公共建築物やオフィスビル、マンションなどさまざまな建築物に採用されているHPCだが、中でも「那覇文化芸術劇場なはーと」では、非常に複雑で特徴的なデザインを実現させている

知財を活かして、さまざまな社会課題に挑戦

HPCが持つ可能性は、さまざまな社会課題を解決に導くものです。防災や減災だけでなく活躍の幅は広がっており、ブルーカーボン生態系の創出に向けた取組や、カーボンネガティブ素材としての進化など、各分野での知財権取得も視野に入れています。

私は、自分の知らない異分野において新たな発想をしようとするとき、その源泉として特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を活用しています。さまざまに出願されている特許を見ていると、その業界の現状が見えてくるのです。特許の背景には必ず課題があり、さらに読み解くことで今なお残る課題を推察することできます。その課題が発明のマザーとなるのです。

もちろん、単にアイデアが浮かんだから出願するというのではなく、マーケットの熟成度を見ながらタイミングを図ることも重要です。社会の動きを俯瞰し、戦略的に出願して知財化すべきなのです。

そして私は、コンクリート業界の古いイメージを払拭して、若い人たちに向けて業界の魅力を高めていきたいと思っています。HPCによるファブレス経営は働き方を変え、コンクリートの常識を変えるかもしれません。セメント製造時のCO2排出が社会課題になっているコンクリートを、新しい技術で脱炭素社会に貢献できる存在にできるかもしれません。それらの核となるのが知財です。私は、HPCのポテンシャルをさらに高め、新たなJIS規格の提唱なども含めて、沖縄という地方からグローバル展開できるビジネスモデルの確立を目指していきます。

沖縄の地理的特徴を活かして

ファブレス経営を展開するHPC沖縄

鹿児島から約700km離れた沖縄だが、アジア圏に視野を広げれば今後の建築需要が期待される巨大マーケットの中心に位置する。HPC沖縄では、国の総合出先機関である沖縄総合事務局等との積極的な連携を図り、知財活用の幅を広げている。

代表取締役

阿波根 昌樹さん

構造設計者として建築分野に従事する中で、鉄筋を使わず薄くて強い新たなコンクリートの可能性に着目。建築家や施工業者の要望を受け、独自のHPC技術を開発。2014年に株式会社HPC沖縄を設立し、研究開発やライセンス展開を行っている。

PROFILE

株式会社HPC沖縄

- 所在地:

- 沖縄県浦添市宮城3丁目2番8号

- 創業:

- 2014年

- 業種:

- HPC技術を活用した極薄コンクリートの製品開発、HPC原材料販売及びHPC技術ライセンス事業

- 従業員数:

- 従業員数:1名(2025年2月現在)

Vol.65 記事一覧

Interview 01

100年の耐久性。デザイン性も

沖縄から世界へ 次世代超軽量コンクリートの可能性

株式会社HPC沖縄

沖縄のスタートアップ企業が開発した超軽量コンクリート「HPC」が注目を集めています。その特長は軽くて強く、しかも海水で練ることが可能。独自技術を特許で保護し、ライセンスビジネスを展開するHPC沖縄の取組について、阿波根社長に聞きました。

Interview 02

防災備蓄を街のインフラに!

知財が加速させた

スタートアップのビジネス展開

株式会社Laspy

Laspyが提供する防災備蓄ワンストップサービス「あんしんストック」は、都市の防災インフラを再構築する画期的な試み。コロナ禍での社会不安を原点に、安心な社会の実現を目指す藪原社長の挑戦と、その事業を支える知財の力に迫ります。

「普及」と「品質維持」に知財を活用

災害時にも安心して住める高品質住宅を全国に!

株式会社アーキビジョン21

仮設住宅への展開が期待されるムービングハウス「スマートモデューロ」。その普及のために知財を活用したブランド保護戦略を展開するアーキビジョン21の活動を紹介します。

知財支援はINPITにおまかせ!

四国プランニング株式会社

「INPIT知財総合支援窓口」は独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が、47都道府県に設置している地域密着型の相談窓口です。中小企業をはじめとした企業の皆さまの経営課題解決に向け、自社のアイデア、技術、デザイン、ブランドなどの“知財”の面から支援を行います。

ハーグ協定のジュネーブ改正協定への加入

2025年は、日本で専売特許条例が公布されてから140年となります。これを記念して、2015年から2025年までの10年間における印象的な出来事と、現役職員の振り返りを連載していきます。

「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました!

特許庁は、2025年4月7日、昨年4月に開始された「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました。

INPIT外国出願補助金 令和7年度第2回公募のお知らせ

模倣品対策支援事業(サポート型・セルフ型)公募のお知らせ

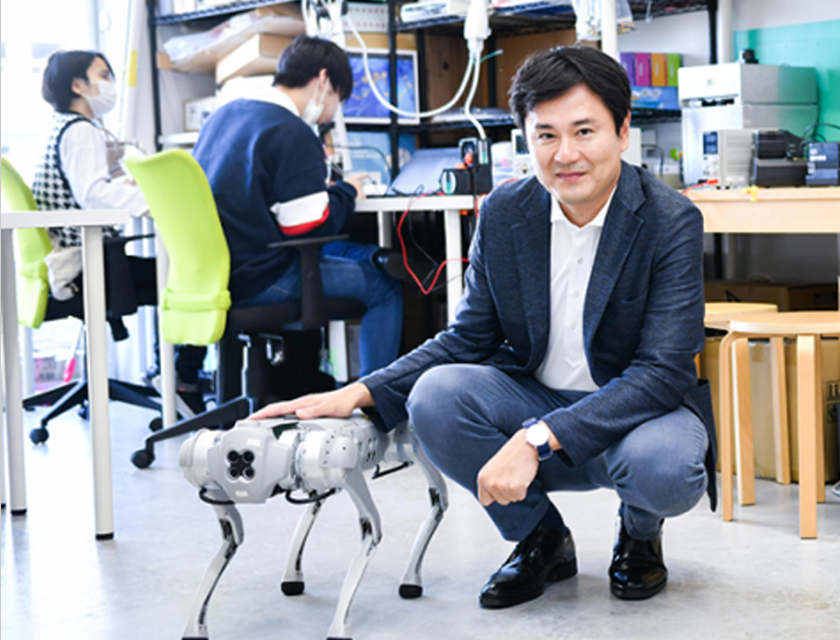

ふくしまイノベーション「企業ファイル」FILE#05

株式会社クフウシヤ

2024年1月、特許庁は福島県及び公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構と、知的財産の保護及び活用に関する連携協定を締結しました。知財で福島の新しい時代を切り開く企業やプロジェクトを紹介します。

災害時に“あったかい”を提供する電子レンジバッグ

株式会社WILLTEX

さまざまなカタチで暮らしに進化をもたらす知財たち。新たなアイデアによって生まれた多彩なアイテムを紹介します。