ホーム> 特許庁について> 品質管理> 特許庁の審査品質管理 > 特許審査の品質管理

ここから本文です。

特許審査の品質管理

特許審査に関する品質ポリシー

特許庁は、特許審査の質の一層の向上を図るために「特許審査に関する品質ポリシー」(品質ポリシー)を策定しました。この品質ポリシーは、特許審査の品質管理の基本原則を示したものです。特許庁は、この品質ポリシーに基づき、特許審査の質の維持・向上に取り組み、「世界最速・最高品質の特許審査」の実現を目指します。

特許審査の品質管理に関するマニュアル

特許庁は、「特許審査の品質管理に関するマニュアル」(品質マニュアル)を公表しています。この品質マニュアルは、上記品質ポリシーの基本原則に沿った特許審査に関する品質管理及びその実施体制からなる品質管理システムを文書化したものです。

特許審査の質についてのユーザー評価

特許庁では、特許審査において改善すべき点を明らかにし、審査の質の維持・向上のための施策等に反映すること、及び、ユーザーによる審査の品質評価の在り方について検討を行うことを目的として調査を実施し、報告書にまとめています。

- 令和7年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

- 令和6年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

- 令和5年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

- 令和4年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

- 令和3年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

- 令和2年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

- 令和元年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

- 平成30年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

- 平成29年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

- 平成28年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書

特許審査の品質管理の概要

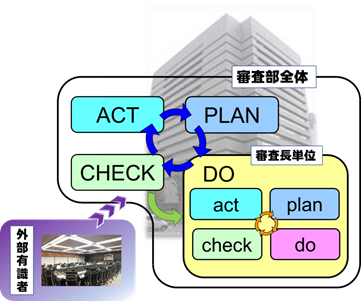

上記品質ポリシーに示された基本原則のもと実施される特許審査の品質管理は、審査第一部から審査第四部までの審査部全体において機能する「審査部全体のPDCAサイクル」と、各審査部を構成する審査長単位(課相当)において機能する「審査長単位におけるPDCAサイクル(図中は小文字で表記)」の二つにより構成されます。また、品質管理の実施体制・実施状況について外部有識者による客観的な評価を受け、PDCAサイクルの改善を行うという、海外の特許庁には例のない取組も行っています。このような特徴を有する特許審査の品質管理の具体的取組は、以下の三本柱により構成されています。

- 質の保証

- 質の検証

- 品質管理に対する外部評価

以下に、具体的取組の中から主要なものを紹介します。

1. 質の保証(審査の質の維持・向上を図る取組)

▊ 協議 [DO]の中の[do]

特許審査は、審査を担当する一人の審査官により行われるものですが、迅速・的確な特許審査を行うことを目的として、他の審査官と協議を行うことがあります。協議を行うことで、審査官一人一人が個別に有する知見を結集することができ、また、先行技術調査に関するノウハウや知識等の共有化を図ることで、異なる審査官が先行技術調査や特許性の判断を行う際に生じる得るばらつきを可能な限り抑制することができます。

▊ 決裁 [DO]の中の[check]

審査官が出願人・代理人に送付するために作成した通知書は、発送される前に、その技術分野を所掌する管理職による実体面・形式面にわたる品質チェックを受けます。管理職が、当該通知書が法令や基準に沿っているか、論理構成や表現等が適切であるか等をチェックすることにより、各審査官が行う特許審査をより客観的なものとすることができ、また、審査官の判断や意図を出願人・代理人に伝わりやすくすることができます。

2. 質の検証(審査の質の把握を図る取組)

▊ 品質監査 [CHECK]

審査官が作成した通知書は、決裁(管理職による品質チェック)の後であって、出願人に発送される前のタイミング(今年度から順次移行中)に、サンプル抽出の上、品質管理官による監査を受けます。品質管理官が、先行技術文献調査の妥当性や、論理構成の的確性を判断することで、審査の質を把握することができます。なお、上記タイミングに監査を実施することで、監査により不備が発見された場合は、それを解消した上で出願人に発送できるようになります。

特許庁は、年に一度、特許審査全般の質について、ユーザー(出願人等)の皆様による評価の調査を行っています。評価結果は総合的に分析され、公表されます。この調査を実施することで、ユーザーの皆様のニーズや期待を適切に把握し、それらを審査の質の向上のための取組に反映することができます。

また、通年で、個別の審査の質についてのユーザー評価調査も受け付けています(下記「品質管理の関連リンク」参照)。

3. 品質管理に対する外部評価

特許庁は、平成26年度より外部有識者からなる「審査品質管理小委員会」を設け、特許審査の品質管理の実施体制・実施状況について、当委員会から評価及び改善提言を受けています。実務経験者や学識経験者から客観的な評価を受け、それを品質管理システムに反映させていくことで、世界最高品質の特許審査が実現可能な仕組みを構築することができます。

品質管理の関連リンク

- 五庁公式サイトの品質管理ページ(IP5 Quality management(外部サイトへリンク))

五庁(IP5)とは、日米欧中韓の知的財産庁が2007年に創設した枠組みです。

五庁は、知的財産に関する世界的な取組をリードすべく、特許分野における制度運用調和、審査結果の相互利用、審査の質の向上、特許情報サービスの改善等の課題について、長官・副長官レベルの会合のほか、実務者で構成される作業部会等にて継続的に検討を行っています。 - 個別の審査の質についてのユーザー評価調査(外部サイトへリンク)

審査の質の改善につなげるため、既に審査が終了した案件における審査の質についての評価を、通年で受け付けています。

[更新日 2025年9月10日]

|

お問い合わせ |

|

特許庁審査第一部調整課品質管理室 電話:03-3581-1101(内線3121) |