ここから本文です。

Vol.39

広報誌「とっきょ」平成30年10・11月号

特集1

特許が支える

中堅・中小企業独自のものづくり

西光エンジニアリング(静岡県藤枝市)

ニッチ産業に特化した機械開発と

知財の積極的活用で差別化を

自動車関連の下請けから自社製品開発へ

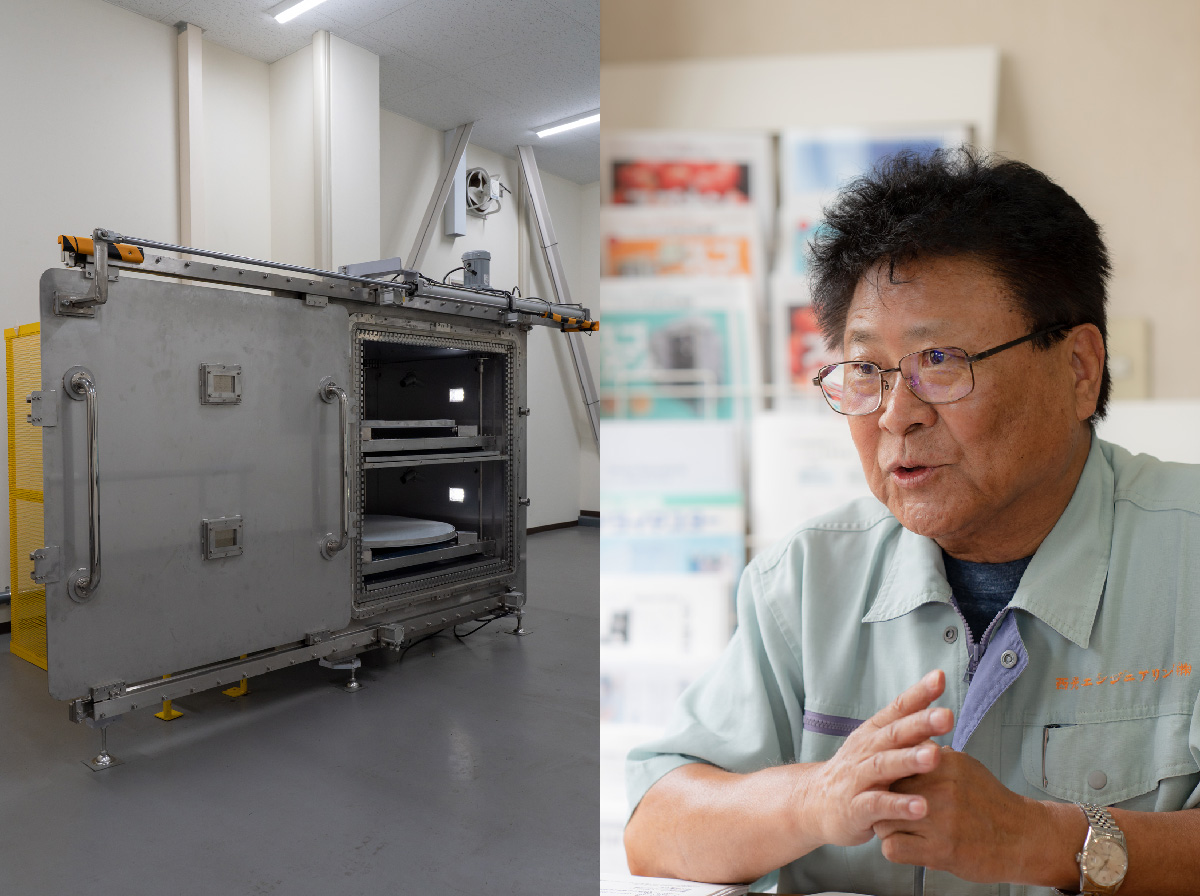

熱処理装置の設計施工の下請けからスタートした西光エンジニアリング。現在の主力商品は、「穀類焙煎機」と「マイクロ波減圧乾燥機」を代表とするニッチ産業の専用機械開発です。

事業成長のために、下請事業からの脱却と収益率向上をめざした同社は、得意な熱処理技術を活用した自社製品の開発に着手しました。そして1996年、研究開発の末に特許を取得した第1号が、麦茶やコーヒー豆の加工に使う「穀類焙煎機」でした。同製品は伊藤園などの大手飲料メーカーに採用され、安定した収益を得ています。

また、同時期に開発していた沖縄産モズクの全自動処理装置も特許を取得し、既存事業を確立しました。

かねてから積極的に特許申請をしている岡村邦康代表取締役は、全事業に知的財産権を活用していると話します。「主にニッチ産業の専用機械を手掛けているため、知財を取得することでその市場においての優位性を保つことができます。これは当社のように小規模な技術者集団にとっては重要なこと。権利化によって他社とのコスト競争を防ぎ、自社を守ることができるので、機能面の改良を優先した投資や開発をすることができるからです」。

知財活用でさらなる事業展開が見込めると考える岡村代表は、自社の強みである熱処理・乾燥技術をベースとした周辺技術も権利化して特許網を構築。競争力の維持と徹底的な差別化を考えています。

開放特許の有効活用で技術を実用化

2006年、九州工業大学との共同研究で、長年培われた熱処理技術にマイクロ波加熱を併用した乾燥技術を開発した同社は、使い勝手を改良した装置の実用化を実現しました。新規の事業開発には、数々の流通特許を活用したといいます。

「苦労したのは真空状態でマイクロ波を制御しつつ、重量変化を計測すること。それには『休眠特許』の流通情報や特許公報からヒントを得ました。基本技術の開発後は周辺装置など顧客に合わせた設計で、実用化技術の特許を単独で取得しています」(岡村代表)。こうして誕生した「マイクロ波減圧乾燥機」は、従来の熱風乾燥に比べて成分を損なわず、酵母の働きも維持できる40℃で高速乾燥が可能。香りや色、栄養価を維持したドライ食品ができるため、規格外農作物や地域資源が活用できる技術として海外からも注目を集めています。「狭い市場のため常に技術開発を続ける必要がありますが、ドライ食品の完成度の高さに感動していただいたお客様から、乾燥依頼や商品化のお問い合わせを多くいただいています」と岡村代表は話します。

近年ではマイクロ波を応用して、植物由来の新素材セルロースナノファイバー(CNF)溶液の濃縮技術も開発。軽くて丈夫なCNFは幅広い産業での需要が見込める成長市場で、各業界から注目が集まっています。濃縮装置の開発で、同社はさらなる事業展開と販路拡大を進めていきます。