ここから本文です。

Vol.40

広報誌「とっきょ」2018年12月・2019年1月号

特集1

長く愛されるビジネス基盤を築こう

商標活用とブランディング

名手酒造店(和歌山県海南市)

COLUMN

明治150年を迎えて――

150年企業が商標で守るブランド価値

1868年・明治時代の幕開けから150年。明治の世を経て今も続く日本企業も少なくありません。なかには、商標制度発足から間を置かずに商標を登録し、平成が終わろうとする今なお、変わらず守り続けるブランドも。ここでは、創業152年を迎える名手酒造店(和歌山県海南市)が守ってきた「菊御代」をはじめとする商標と、その歴史を辿ります。

明治時代から守り続ける登録商標

日本で商標制度が作られたのは明治時代のこと。明治初期に高橋是清が中心となって商標保護法制の検討を開始し、明治17年に現行商標法の前身となる「商標条例」が制定されました。経済情勢の変化に伴って逐次改正が行われ、昭和34年に現行商標法となったのちも、サービスマークや立体商標、音商標、位置商標制度の導入など、数々の改正が行われています。

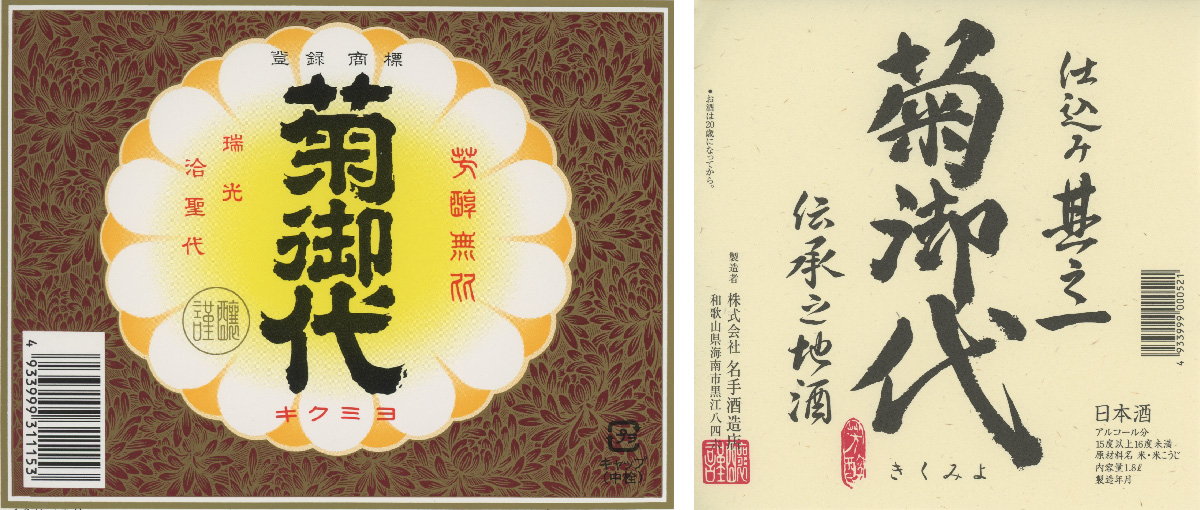

「菊御代(登録番号第21147号、明治37年3月2日登録)」の商標を持つ名手酒造店は、和歌山県海南市にある慶応2年(1866年)創業の日本酒の蔵元です。「暮らしの中で親しまれる銘酒」をめざして地元に根ざした手造りの純米酒を大切にしており、材料や製法にこだわった高品質かつ地域の個性を活かした商品開発を行ってきました。

流通経路の整備によって商標を意識

名手孝和代表取締役は、「菊御代」を商標登録した経緯として、流通の発展を1つの要因に挙げています。明治になり鉄道などの交通網が整備されるにつれて、それまで地域で消費されていた酒類が販路を拡大することになり、全国に存在する類似した名称の酒との差別化を図る必要が生じました。当時、ランクの高い順に「菊御代」「亀代」「鶴代」「福代」「幾代」と展開していた名称を順に商標登録し、最も高グレードであった「菊御代」を主銘柄として残したと伝えられています。

先代、先々代は商標の取得に積極的で、不要となった商標を有償で譲った譲渡証も残されていますが、大正以前の資料は火災により焼失したのが惜しいところ。近年では主力ブランド「黒牛」(平成2年~)を中心に、海外への流通も行います。

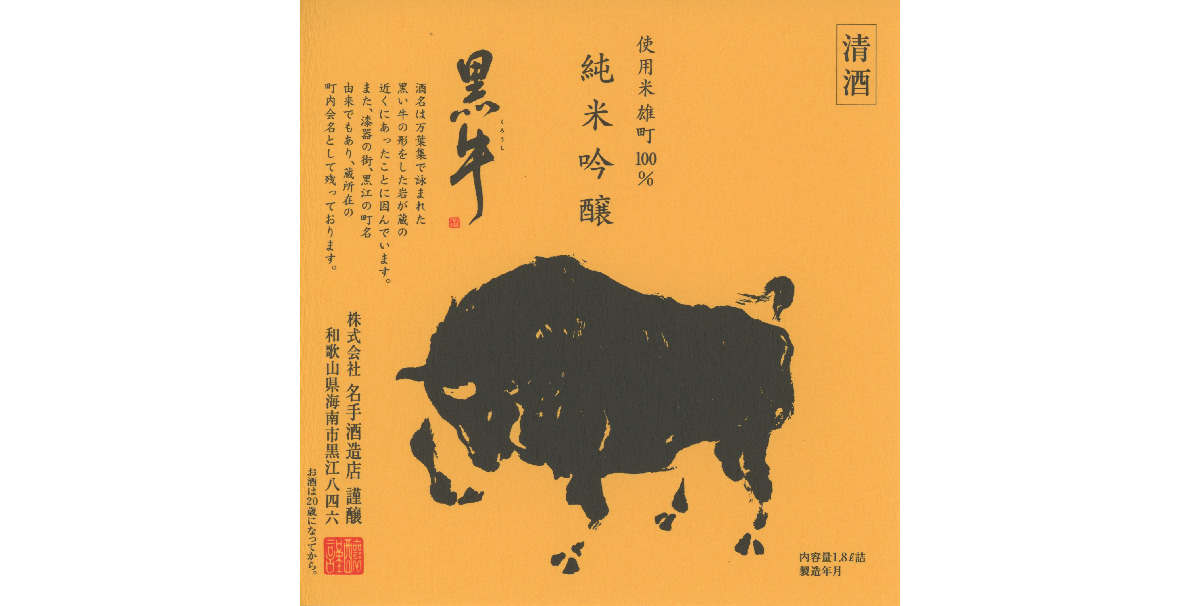

「黒牛」の名は、万葉集に「黒牛潟」と詠まれた蔵付近の入江から。実際に黒い牛の形をした岩が浜辺にあったといいます。「黒牛」は平成6年12月22日に商標登録し、平成19年には果実酒や中国酒まで対象を拡大して新たに商標登録しました。梅酒などの商品展開に加え、日本酒以外の模倣品を防ぐ意味もあります。

また、「黒牛」は中国でも商標登録を試みましたが、現地では黒や牛という漢字の組み合わせが多かったため難航。そこで、文字だけでなく黒い牛のシルエットをラベルに配した商品を生み出し、中国での意匠登録に挑戦中です。小さな蔵だからこそ、ブランドを守るための知財対策が明治時代からしっかり行われていたのです。