ここから本文です。

Vol.43

広報誌「とっきょ」2019年10月7日発行号

みんなのギモン?

特許訴訟制度改正について

大事な権利を守るために特許訴訟制度の見直しがなされました!

今回、訴訟制度を改善すべく特許法が改正され、令和元年5月17日に公布されました。

なんで法改正が必要なの?

まず、特許法は発明の保護や利用を図り、発明を奨励して産業の発展を促進するための法律です。しかし、特許権は他の財産権に比べて侵害されやすいという特殊性があります。特許権に関する技術情報は公開されていますので、技術力さえあれば誰でも模倣できてしまいます。また侵害されても、その証拠が侵害した側にあることが多いので、証拠が集めにくいという特徴があります。そこで「侵害した者勝ち」にならない仕組みが求められていました。

これまでも侵害の証拠を集めやすくする法改正はなされてきたのですが、諸外国に比べてまだまだ不十分な面があります。また、侵害した側が支払う損害賠償の額も、権利者側からすると納得感が低いという声も聞かれます。そのような状況では特に中小やベンチャーなど、資金力が十分ではなく独自技術が企業価値の大きな割合を占める企業が、その技術を特許で保護して活用し会社を大きくしようとしている最中に模倣されても泣き寝入りせざるを得なくなってしまいます。それは、企業の成長の妨げにもなってしまい、日本経済全体としても好ましいものとはいえません。こうした状況を改善するために、特許法の改正を行いました。

どんなところを改善したの?

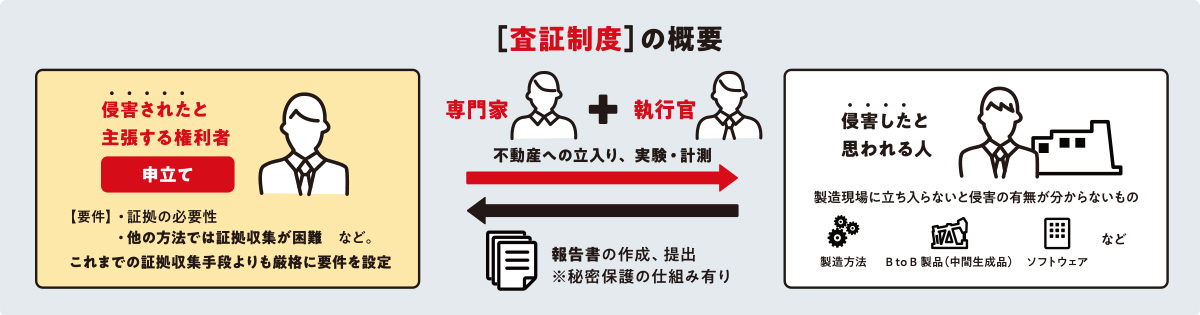

その① 証拠収集をしやすくするために「査証制度」を初導入!

特許にも種類があり、物そのものの特許や、物を製造する方法の特許もあります。特に後者の場合、競合他社の製品を分解しても、それが自社の製造方法の特許を使って製造されたものかどうか等が分かりません。侵害した証拠というのは、市場で流通している製品の中ではなく侵害したと思われる相手方の工場の生産ラインなどにあるわけで、そこに行ってみないと分からないことが多いのです。今までの制度でも裁判所が書類の提出を要求するなどはできましたが、それでは十分な証拠は得られない場合が少なくありませんでした。

今回の査証制度では裁判所が中立的な立場の技術専門家に依頼し、侵害したと思われる相手方の工場などを訪れて製造設備等を調査して証拠を集め、その結果を裁判所に報告します。この査証制度によって権利を侵害していることを立証しやすくなると考えています。

一方で法改正について議論する中、工場などに立ち入り調査が行われることで侵害したと思われる側の営業秘密が漏れるのではないか? 悪用されるのではないか? という意見もありました。そのため査証が認められるための要件を厳しくして悪用を防ぐとともに、証拠として必要のない営業秘密は黒塗りにされる仕組みにしています。

ちなみに諸外国では、証拠を収集するための強力な仕組みを有しているところがあります。例えばアメリカにはディスカバリー制度というものがあり、当事者同士が徹底的に情報を開示し合います。情報開示がないと裁判所からの命令が出され、従わなければ重いペナルティが課せられます。ヨーロッパには裁判所主導で侵害したと思われる相手方の工場などに立ち入り証拠集めなどを行うことができ、それを拒否すると刑事罰が課せられる国もあります。

今回の法改正ではヨーロッパの制度を参考にしながら、日本に合った形を導入しました。

その② 損害賠償額の算定方法を見直し

これまで特許権侵害の損害賠償は、権利者側の生産・販売能力の範囲内でしか認められませんでした。もし、侵害した側が多くの製品を売って巨額の利益を得ていたとしても権利者の生産・販売できる能力分の金額しか支払わなくてよかったのです。そこで今回の法改正では、権利者の生産・販売能力を超える部分の損害も認められることになりました。

例として、侵害者が侵害した製品を1万個販売したとします。権利者の生産能力が低く、100個しか作れなかった場合、今までの制度では100個分しか損害賠償として認められませんでした。しかし、今後は侵害者が販売した残りの9千900個分についても、ライセンス契約があった場合に権利者に支払われたであろう金額が損害賠償として認められることになります。

Vol.43 Contents

広報誌「とっきょ」2019年10月7日発行号 コンテンツ紹介

-

- IPランドスケープで俯瞰するAI

- 「プロダクト・サービスの今と将来市場」「特許出願データから各企業のAI力を予測」「AI技術の今後に関する期待と懸念」など「IPランドスケープ」の観点でお話しします。

2019年9月25日

記事を読む -

-

-

- あなたの悩み、解決のお手伝いをします

INPIT 知財総合支援窓口へようこそ!

CASE6 株式会社幸呼来Japan - INPITの知財総合支援窓口が対応した支援事例をマンガで紹介。第6回は伝統技術「裂き織」に光をあてる知財の活用事例。

2019年9月18日

記事を読む - あなたの悩み、解決のお手伝いをします

-

-

-

- あのとき、あの知財 大ヒットの裏側を探る!

いつでも新鮮®しぼりたて生しょうゆ(キッコーマン株式会社) - 業界の概念を変えた“生しょうゆ”と100年以上変わらぬ「萬」マーク

2019年9月18日

記事を読む - あのとき、あの知財 大ヒットの裏側を探る!