ここから本文です。

Vol.45

広報誌「とっきょ」2020年3月9日発行号

ゲームと先端技術の融合領域から見える、新たな可能性

新たな企業が浮かび上がるAR・VR・MR分野

特許出願の数が多いということはそれだけ様々な企業が研究開発を行っており、有望領域であるといえます。しかし、単純に特許出願件数が多ければ、それだけ他社から注目される技術を持っているとはいえません。

特許には被引用回数(後から出願された特許にどれだけ引用されたか)により、その特許の重要度・注目度を測る方法があります。

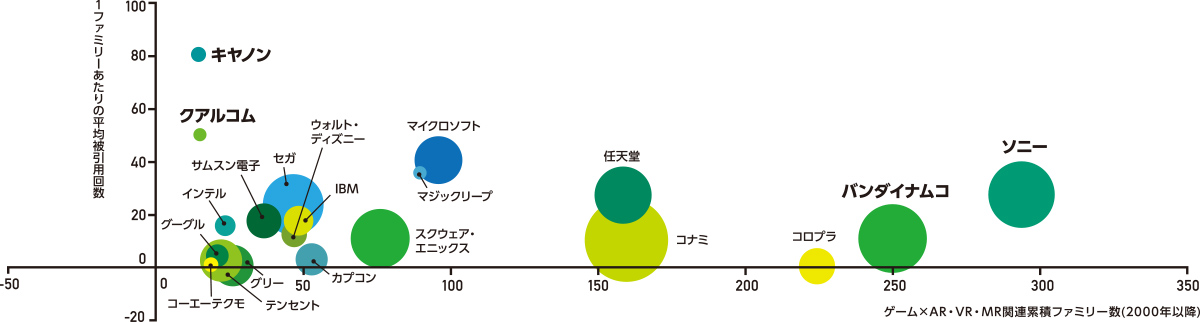

図5(a)で件数の一番多かったAR・VR・MRについて、ゲーム機分野における関連特許上位出願人の累積ファミリー数と、1ファミリーあたりの平均被引用回数のマップを【図6】に示しました。

SIEやバンダイナムコなどゲーム機・ゲームソフトメーカーは関連のゲーム特許出願が多いのは理解できますが、ゲーム機メーカーではないキヤノンが1ファミリーあたりの被引用回数では突出しています。

キヤノンの出願を見てみると、スポーツゲームにおけるAR・VRカメラの制御やHMD(ヘッドマウントディスプレイ)・HUD( ヘッドアップディスプレイ)に関する技術が多いように思われます。

またキヤノンに次いでクアルコムなどもAR・VR関連のゲーム特許出願を行っており、ライブイベントのARのようなゲーム関連の出願のみならず、AR・VR空間における仮想音の生成やゲーム用途だけに限定しないAR・VR具現化技術の出願が多いように思われます。

さらに、AR・MRデバイスを開発しているスタートアップで、NTTドコモやグーグルからも資金調達しているマジックリープの出願も多く見られます。

このように、先端技術とゲームとの融合においては、ゲーム機メーカーの出願動向だけを把握すれば良いというわけではないことが分かります。

※バブルサイズは、各社のゲーム関連特許総ファミリー数

「異種格闘技」戦のゲーム業界

これまではゲーム会社(ハード・ソフト)がゲームを開発・特許出願するという業界構造でしたが、今後はキヤノンやクアルコムのように従来はゲーム業界ではなかった企業も自社の技術の強みを活用してゲーム業界に参入する「異種格闘技」戦になる可能性があります。

さらに、もともとゲームはその時々の先端技術を取り入れて発展してきましたが、ゲームの種類が多様化した現在は、中小企業、スタートアップなど、様々な規模の企業が自社の強みの技術を活用して、ゲーム業界に参入するようになっており、今まで以上にすそ野が広がってきたと言えるかと思います。

様々な分野、業界に広がりを見せるゲーム業界の動向に、今後も注目していきたいと思います。

株式会社イーパテント

代表取締役社長/ 知財情報コンサルタント 野崎篤志 氏

KIT 虎ノ門大学院 イノベーションマネジメント研究科客員准教授

「知財情報を組織の力に」をモットーに、知財情報をベースとした各種戦略コンサルティングおよび人材育成サービスを提供する知財情報コンサルタント。

Vol.45 Contents

広報誌「とっきょ」2020年3月9日発行号

-

- ゲームと先端技術の融合領域から見える、新たな可能性

- ゲーム業界は、特に、ファミリーコンピュータがヒットして以来、日本がけん引してきたと言える業界です。ゲームへは常に最新技術が搭載されてきましたが、近年注目を集めるAR(拡張現実)・VR(仮想現実)・MR(複合現実)などの先端技術との融合および今後のトレンドについて探ってみました。

2020年3月2日

記事を読む -

- ゲーム業界における知財とは?

- プレイステーション®という金字塔を打ち立て、ゲーム業界に旋風を巻き起こしたソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)。瞬く間に業界を牽引する存在へと上り詰め、今なお成長し続ける企業が描く「知財活用の過去・未来」を伺いました。

2020年3月9日

記事を読む -

-

-

- あなたの悩み、解決のお手伝いをします

INPIT 知財総合支援窓口へようこそ!

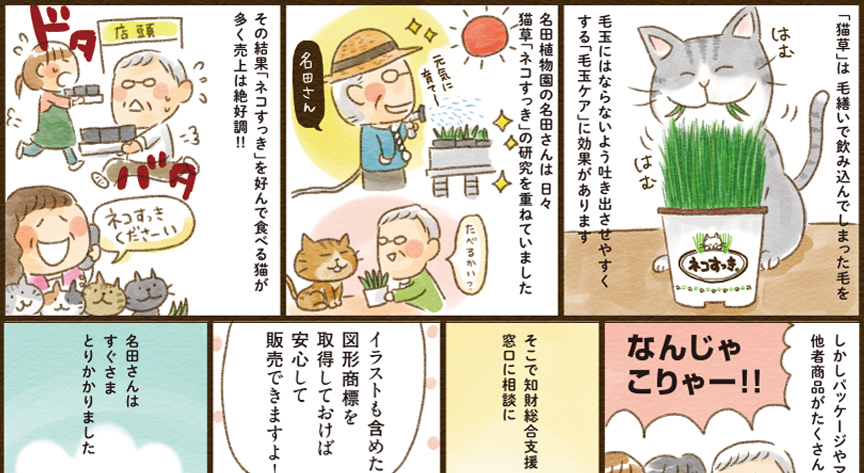

CASE8 名田植物園 - INPITの知財総合支援窓口が対応した支援事例をマンガで紹介。第8回はノウハウや生産方法を秘匿する知財戦略。

2020年3月9日

記事を読む - あなたの悩み、解決のお手伝いをします

-

-