ここから本文です。

Vol.42

広報誌「とっきょ」2019年4・5月号

特集1

世界で勝負する中小企業の知財戦略

工業製品や農産品等の積極的な輸出先の開拓や、生産/開発拠点の海外進出など、世界の経済成長を取り込むべく、日本企業はグローバル化を加速しています。それに伴い、日本企業による「海外での知的財産権取得・活用」が一層重要になっています。世界で勝負しビジネスを成功させた中小企業、その挑戦の影には、「知財」の上手な活用が隠されています。今回は「海外展開×知財」をテーマに、中小企業の海外展開における知財活用の必要性やノウハウに迫ります。

日本企業の海外進出

高まる海外進出意欲、狙いは中国、ベトナム

ASEAN(66.5%)、中国(54.5%)、台湾(47.4%)。これは、海外ビジネスに関心が高い日本企業・約1万社を対象とした調査のうち、中小企業が挙げた輸出先の上位国・地域です。

また、今後さらに海外進出の拡大を図るとした大企業・中小企業が、拡大を図る国・地域として挙げたのは、トップが中国、次いでベトナム、タイ。市場規模やニーズ拡大を見越した中国への事業拡大・新規事業の検討意欲が高まるとともに、なかでもベトナムは3年連続で増加しての2位と、進出先としての期待が寄せられています。

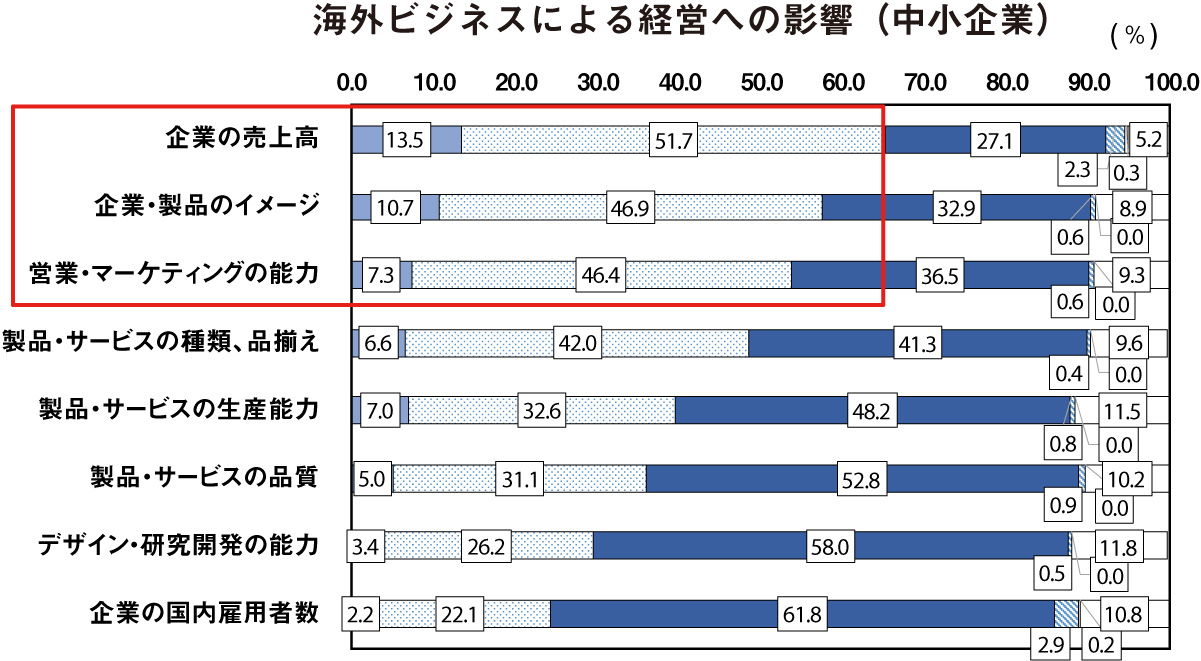

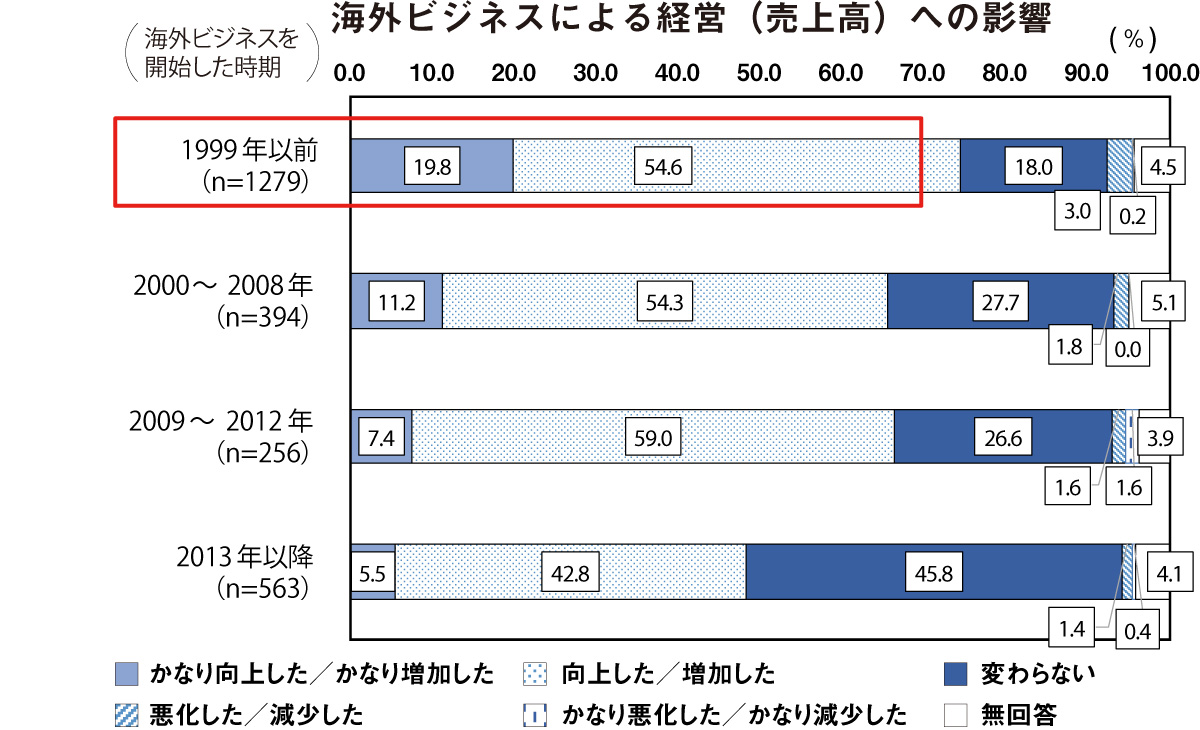

中小企業における海外ビジネスによる経営への影響では、「売上高」「企業・製品のイメージ」などの項目で順調に向上・増加がみられます。さらに、売上高への影響では、早期に海外展開した企業ほど、より利益を享受していることがわかります。限りある日本市場だけでなく、海外市場への積極的な展開が今後のビジネスの流れであり、カギになるといえます。

「2017年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」

海外における知的財産権の活用

国際出願制度をうまく活用し、適切な権利取得を

グローバル化が進むなか、なぜ、海外(現地)での知財保護が重要なのでしょうか?

知財制度は国ごとに独立しているため、日本で権利取得していても海外では何の効力もありません。海外で知財保護がないと、自社製品の模倣品が出回り売上アップにつながらなかったり、自社技術が流出したりする恐れがあるうえに、それを止めることができません。また、進出先での知財に無関心だと、逆に自らが現地企業の知財権を侵害し、訴えられる可能性もあります。

このように、せっかく大きな決断・投資をして海外進出を図っても、知財保護を後回しにした結果、投資が無駄になるばかりか、損失が生じるリスクも高まります。

海外で知財を取るのは面倒だと思っていませんか?

確かに海外での知財取得に、各国それぞれに出願書類を準備して直接出願する方法を用いると、手間もお金もかかります。しかし、今は条約に基づく「国際出願制度」を利用する方法もあります。特許、意匠、商標いずれも利用でき、多少制度は異なりますが、共通して「条約により定められた1通の出願書類を作成・提出することにより、複数国に同時に出願したのと同じ効果が得られる」制度です。簡単な手続で複数国に出願でき、経費の削減や手続の一括化など、多くのメリットが得られます。

進出先が少ない場合には直接出願、多くの国に出願する場合や経費負担を先送りしたい場合は国際出願など、状況に応じてうまく使い分けることができます。

国際出願制度の詳細は以下よりご覧ください。

特許協力条約(PCT)に基づく特許の国際出願制度

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度

世界の知的財産権の状況

出願動向の変化と知財意識のグローバル化

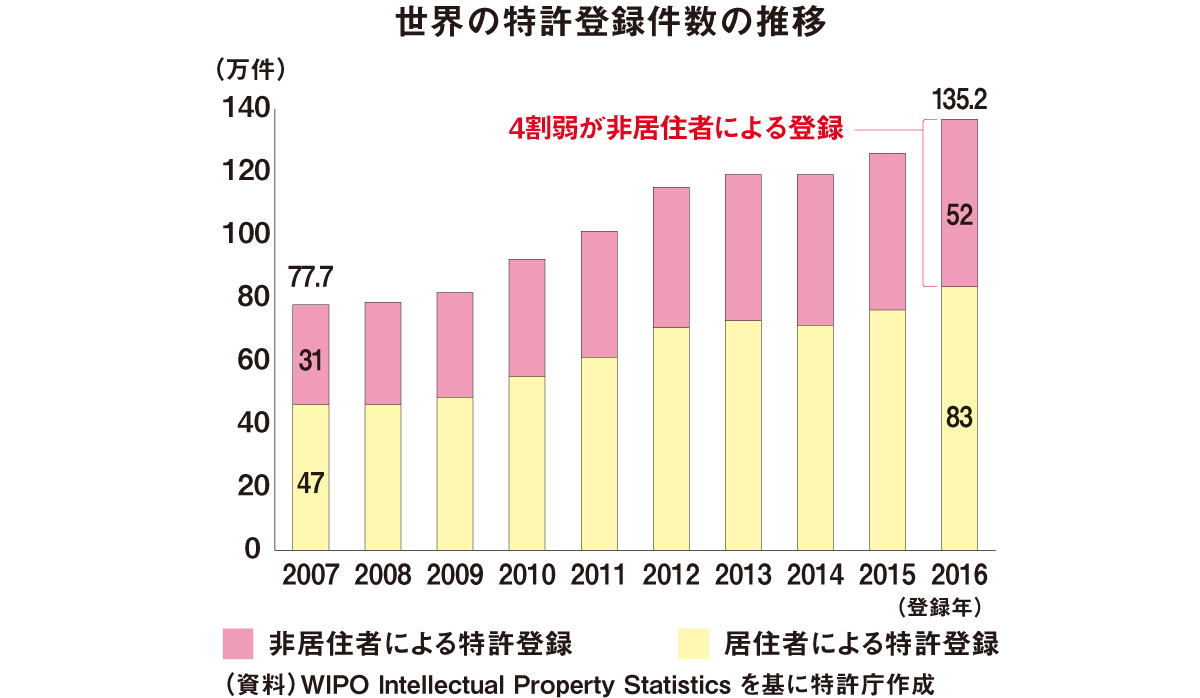

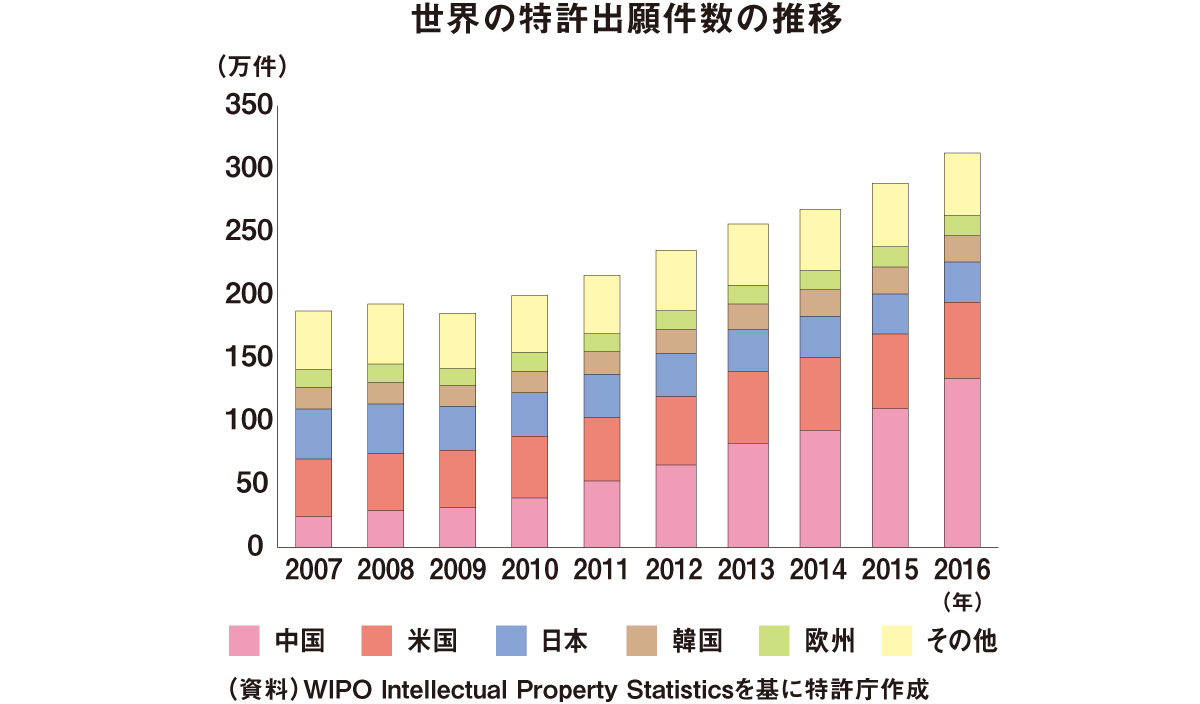

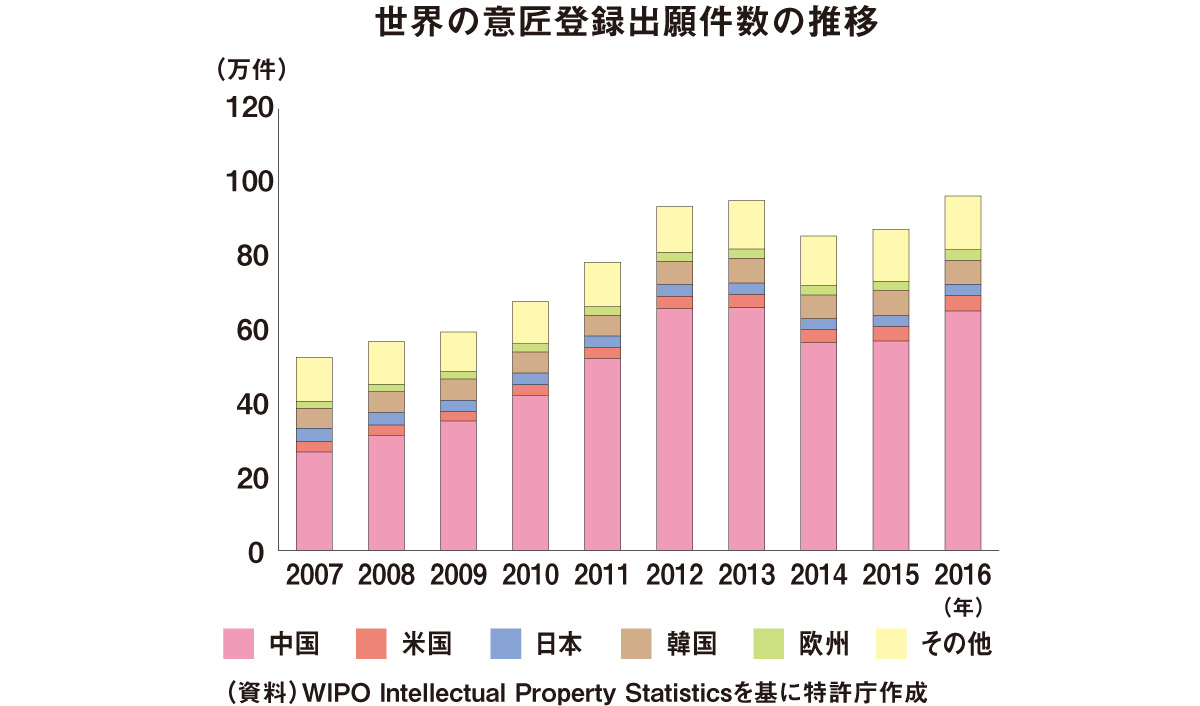

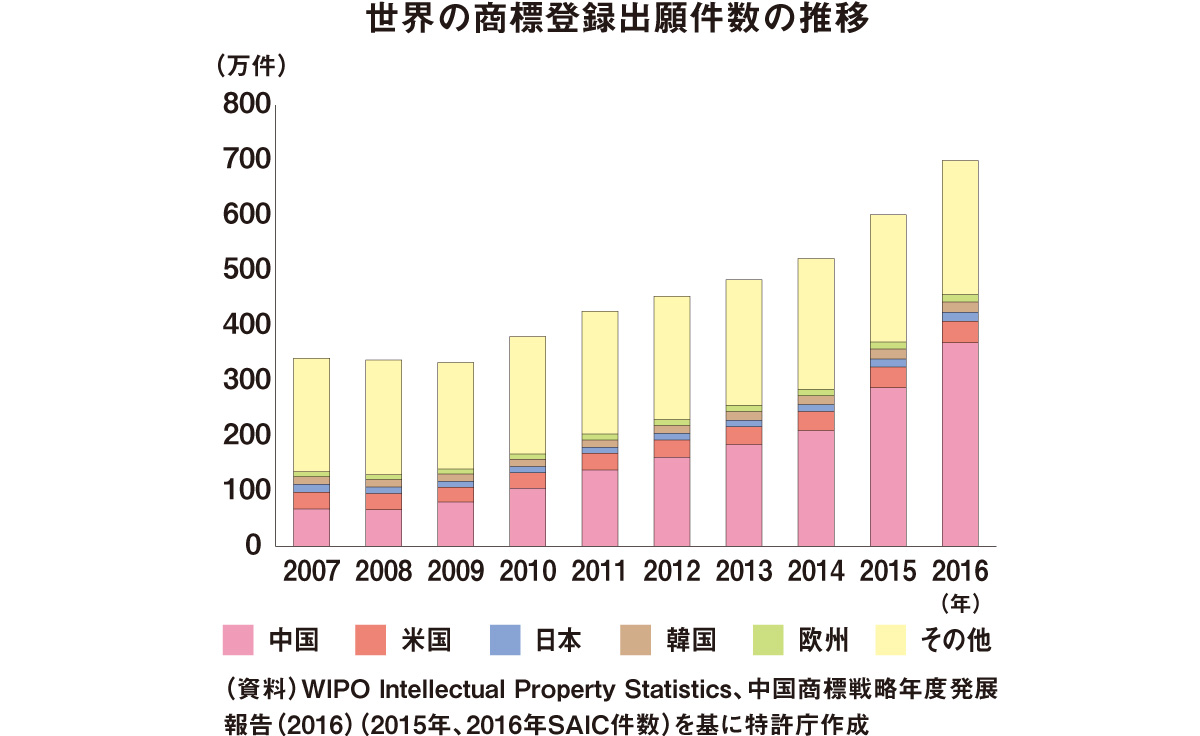

世界の特許出願件数は2007~2016年の10年間で約1.7倍に拡大し、特に中国での出願件数増がめざましく、2016年には世界の特許出願の約4割、意匠、商標でも多くを占めます。また、多くの国においては自国以外の出願人からの出願比率の方が高くなっています。

このように世界的に知財意識が高まるとともに、知財を活用してグローバルなビジネス・競争を優位にしようと、世界で積極的に海外出願されていることがうかがえます。

主要貿易相手国である米国や中国、進出先として期待されるASEAN、つながりの深い韓国や台湾、欧州など、世界の経済成長を取り込むべくグローバル化を加速する日本企業にとって、先駆者の経験を参考に海外進出を成功に導くべく「知的財産権取得のグローバル化」を進めることも今後の重要な課題です。